- 「事業を長男に承継してほしい」

- 「自宅で同居している長女に譲りたい」

遺言によって特定の相続人に遺産をできるだけ多く残したい場合、ほかの相続人から遺留分の請求をされてしまう可能性があります。

相続の際に遺言どおりの遺産分割を実現するには、被相続人の生前に遺留分の放棄をしてもらわなければなりません。

しかし、遺留分放棄では家庭裁判所へ申し立てをして許可を得る必要があり、手続き方法や「どうしたら認められるか」などを押さえておく必要があります。

本記事では、生前に遺留分放棄をしてもらいたい方に向けて、遺留分放棄の方法や認められるケース、注意点などを解説します。

遺留分放棄は生前にできる

遺留分放棄は、被相続人の生前におこなうことが可能です。

仮に「自分は遺留分を放棄する」といった念書を作成していたとしても、念書だけでは法的な効力を持たないという点には注意が必要です。

また、遺留分は被相続人の遺言によっても奪えない権利であるため、遺留分を主張されてしまうと、たとえ遺言があってもそのとおりの相続ができなくなるでしょう。

生前にあらかじめ遺留分放棄をすることで相続発生後の遺留分の請求を避けることができ、特定の相続人などに遺言どおりに財産を引き継ぐことができます。

家庭裁判所の許可が必須

生前に遺留分放棄するためには、家庭裁判所に申し立てたうえで許可を得なければいけません。

その際は必要書類や費用などを準備する必要があり、詳しい手続きの流れは「生前に遺留分放棄させる際の手続きの流れ」で後述します。

生前に遺留分放棄をおこなう際の基礎知識

ここでは、遺留分や遺留分放棄などの定義について解説します。

遺留分とは

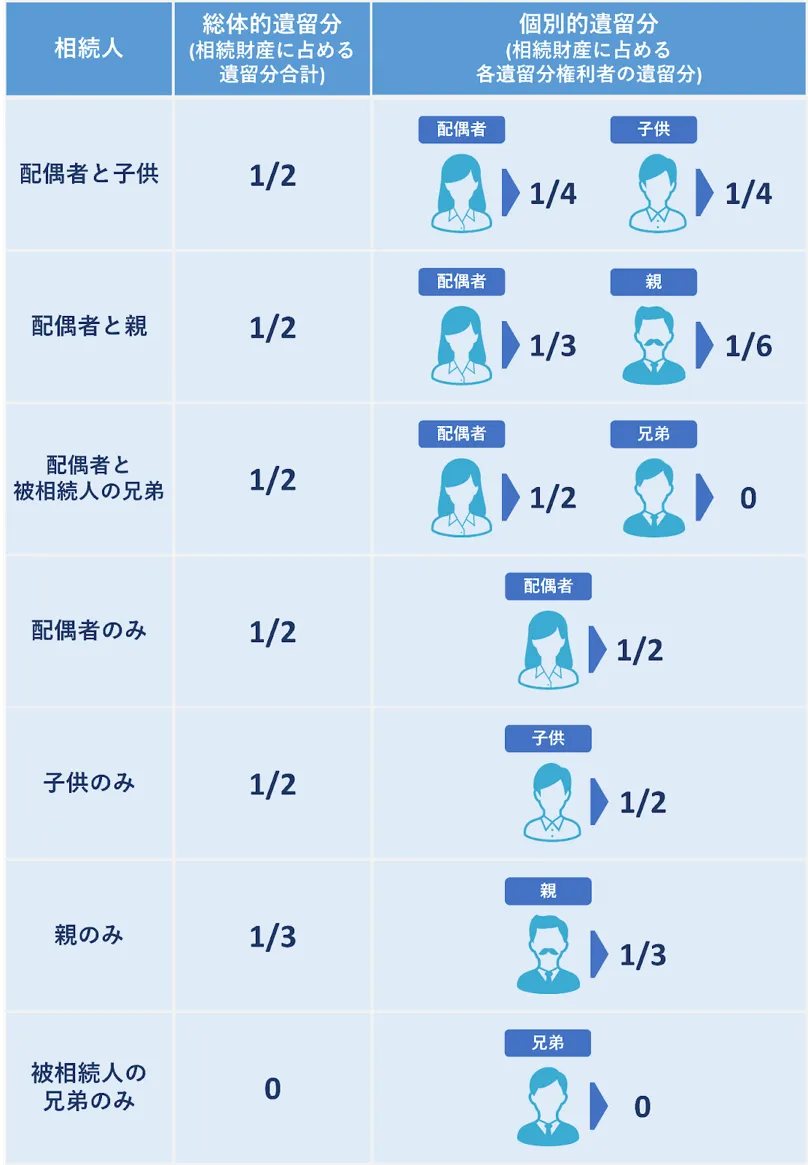

遺留分とは「兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限獲得できる取り分」のことです。

遺留分の割合については、相続人の組み合わせによって以下のように異なります。

遺産相続で遺留分の侵害が発生した場合、侵害されている相続人は侵害者に対して遺留分侵害額請求をおこなうことで取り戻すことができます。

なお、遺留分侵害額請求権には以下のような時効期間が定められており、いずれかが成立した場合は請求できなくなります(民法第1048条、民法第166条1項1号)。

- 相続開始と遺留分侵害を知った時点から1年

- 相続開始のときから10年

- 遺留分侵害額請求の意思表示をしてから5年

遺留分放棄とは

遺留分放棄とは「遺留分を持っている相続人が遺留分を放棄すること」を指します。

被相続人の存命中または死亡後に遺留分放棄をおこなうことで、その相続人は遺留分侵害額請求ができなくなります。

遺留分放棄と相続放棄の違い

遺留分放棄とよく似た制度として「相続放棄(民法第915条)」があります。

相続放棄も遺留分放棄と同じく、相続財産を引き継ぐ権利を失うものですが、以下の点で違いがあります。

| 項目 | 遺留分放棄 | 相続放棄 |

| 裁判所への申立ての時期 | 被相続人の生前 | 被相続人の死後 |

| 相続人の地位 | 失わない | 失う |

| 相続財産 | 遺留分のみを放棄 | 放棄 |

| 相続債務 | 負担する | 放棄 |

| 代襲相続 | 遺留分を除いた相続権を引き継ぐ | 発生しない |

| ほかの相続人の取得分 | 遺留分は変わらない | 法定相続分が増える |

| 家庭裁判所の判断 | 慎重におこなわれる | 基本的に受理される |

最も大きな違いは、放棄することで相続人の地位を失うかどうかでしょう。

相続放棄では相続人の地位を失って「はじめから相続人ではなかった」とみなされるため、借金などの相続債務も放棄できます。

また、被相続人よりも先に相続人が死亡していた場合にその子どもが代わりに相続する「代襲相続」も認められません。

一方、遺留分放棄では、遺留分を放棄しても相続人の地位は失われないため、相続債務の負担義務は免れません。

その他の相続人にとっても、遺留分放棄では特に影響を受けない一方で、相続放棄では法定相続分が増えるという違いもあります。

また、相続放棄でも遺留分放棄でも家庭裁判所に申立てをおこないますが、遺留分の権利を失いながら相続権は残る遺留分放棄については厳格に判断されます。

相続放棄では、明らかに却下すべきケース以外の申請は基本的に受理され、入念な審理はおこなわれません。

生前の遺留分放棄が認められる3つの基準

家庭裁判所は、以下の3つの基準によって遺留分放棄を許可するかどうか判断します。

- 放棄する本人の自由意思に基づいているかどうか

- 遺留分を放棄する代償が支払われているかどうか

- 遺留分放棄の理由が合理的で必要性があるかどうか

それぞれの基準について、以下で詳しく解説します。

1.放棄する本人の自由意思に基づいているかどうか

遺留分放棄の申立てで家庭裁判所が特に重視するのは「本人の自由意思によるものかどうか」です。

遺留分放棄の場合、申立人よりも被相続人やほかの相続人が得る利益が大きく、周囲から申立てを強要されることがあるためです。

遺留分を放棄する合理的な理由があれば、申立人が自分の意思で申し立てたことが推認されます。

2.遺留分を放棄する代償が支払われているかどうか

申立人が遺留分放棄に対して十分な代償を得ている場合、遺留分放棄は認められやすくなります。

代償がないと、遺留分を放棄したうえで相続債務だけを負担するということになりかねません。

申立人に十分な代償が支払われたうえで遺留分放棄がなされていれば、遺留分放棄に合理的な理由があると考えられます。

3.遺留分放棄の理由が合理的で必要性があるかどうか

遺留分放棄をする理由についても、家庭裁判所から合理性や必要性などの説明が求められます。

たとえば、以下のような事情があれば合理的であると認められやすくなります。

- 前妻の子どもと後妻の子どもとの間での相続争いを避けるため、前妻の子どもに生前贈与をしたうえで遺留分を放棄させておく必要がある

- 一人の相続人に事業を承継するために事業用の財産を集中して相続させる必要がある など

合理的かつ必要性があると認めてもらうためには、裁判所への伝え方が重要です。

裁判所に納得してもらえるような説明を心がけて、もし不安に感じるのであれば弁護士などの専門家の力を借りましょう。

生前に遺留分放棄させる際の手続きの流れ

遺留分放棄では、遺留分をもつ推定相続人が申立人となり、相続開始前に家庭裁判所に申し立てなければなりません。

提出後は家庭裁判所の審問を受け、申立てが自由意思によっておこなわれたかどうかなどが判断されます。

基本的な手続きの流れとしては以下のとおりです。

1.遺留分放棄の申立ての必要書類を集める

遺留分放棄の際、家庭裁判所に提出する書類は以下のとおりです。

- 申立書

- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 被相続人の財産目録 など

遺留分放棄の申立費用

申立書などを提出する際は、収入印紙800円分を同時に提出しなければなりません。

また、裁判所からの連絡用に郵便切手をあらかじめ同封する必要があります。

郵便切手の額面や組み合わせは、各地の家庭裁判所により異なります。

詳しくは申立て予定の家庭裁判所に確認しましょう。

【参考元】遺留分放棄の許可の申立書 | 裁判所

2.家庭裁判所に必要書類を提出する

遺留分放棄の必要書類は、一式郵送または持ち込みで被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

提出後、家庭裁判所の担当書記官によっては、不明な部分の説明や追加の書類提出などを求められることもあります。

その際は、裁判所の指示に応じるようにしましょう。

3.家庭裁判所で審問を受ける

書類審査が通ると、裁判官との面談日(審問)が指定された通知が届きます。

申立人となる遺留分権利者は、指定された日に裁判所に出頭し、そこで裁判官から申立ての理由や事情などの確認を受けます。

4.遺留分放棄の許可・不許可の判断が下される

審判結果は、後日家庭裁判所から書面で通知されます。

そこで遺留分放棄を却下されて不満がある場合は、2週間以内に即時抗告することもできます。

死後に遺留分放棄する場合は申立て不要

遺留分放棄は被相続人の死後におこなうこともでき、その場合は申立てなどの手続きは不要で「遺留分を請求しない」という意思表示をするだけで済みます。

被相続人の死後におこなう場合、遺留分放棄が被相続人によって強要されるようなことは考えにくいからです。

実際に遺留分を請求するかどうかは、遺留分を請求できる権利をもつ人によって自由に判断されます。

「遺留分を請求しない」と遺留分権利者が決めたのであれば、遺留分を侵害している人との間で合意書面を作成しておくと安心です。

遺留分放棄を行う際の注意点

生前に遺留分放棄する場合、被相続人としては希望どおりの相続を実現するために遺言書を残しておく必要があります。

遺留分を放棄する相続人については、放棄によって不利な立場に追い込まれないように注意しなければならないことがあります。

ここでは、遺留分放棄をする際の注意点を解説します。

遺言書を残す際は公正証書遺言を作成する

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あり、遺留分放棄をして遺言書を残す際は公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が遺言内容を聞いて作成する遺言書のことです。

たとえば、遺言者が自分で作成する自筆証書遺言の場合、自宅などで保管中に偽造されたり、誤った形式で作成してしまって無効になったりするおそれもあります。

一方、公正証書遺言では作成後の原本は公証役場に保管されるため紛失や偽造などのリスクがなく、法律の実務経験がある公証人が作成するため確実性が高いという特徴があります。

遺留分を放棄しても相続権は失われない

遺留分を放棄しても相続権は残るため、借金などの相続債務の負担義務は失いません。

遺留分放棄は、債務の負担義務は失わずに遺留分を請求する権利だけを放棄する法律行為であり、申立人はそのことをよく理解したうえで手続きをおこなわなければなりません。

なお、遺留分放棄の手続きに関する理解がないまま、被相続人から言われたとおりに放棄を申し立てても、合理的な理由がなければ家庭裁判所の許可は下りません。

遺留分放棄を撤回するのは難しい

遺留分放棄の許可を得たあとに、それを撤回するのは困難です。

遺留分放棄の許可は家庭裁判所での審議のうえで決定されているため、撤回するには再度家庭裁判所に申し立てて、取り消しの許可を得なければなりません。

ただし、取り消しはよほどのことがない限り認められません。

例外として、以下のように事情が変わった場合などは取り消しが認められることもあります。

- 事業を承継する長男に財産を集中させるため相続開始前に遺留分放棄をしたが、その後に事業を閉じることになって承継の必要がなくなった

- 遺留分放棄の対価として支払われるべき遺留分に相当する価額が支払われなかった など

このように、遺留分放棄をした理由について根本的な事情の変更があった場合であれば「取り消しに合理性がある」として認められる可能性があります(家事事件手続法第78条1項)。

相続させたくない人がいるなら遺言書の作成も必要

生前に遺留分放棄をおこなっても、希望の分割方法などを遺言で遺していなければ意味がありません。

遺言書がないと「遺産を法定相続分または任意の割合のどちらで分けるか」などを相続人同士で遺産分割協議をして決めることになり、被相続人の意思が反映されないからです。

たとえば「一人の相続人に事業を承継させるために、ある相続人に遺留分放棄の申立てをしてもらった」というような場合、遺言書もなく生前贈与もしていなければ、相続財産は遺産分割協議をして法定相続分を基準に分けられるのが通常です。

その際、遺留分放棄を申し立てた相続人は相続権まで失ったわけではないため、遺産分割協議に参加して相続分を主張することもできます。

生前に遺留分放棄をおこなう場合は、遺言書で希望の相続方法を指定したり、生前贈与で特定の相続人に財産を渡したりすることで納得のいく相続が望めます。

生前の遺留分放棄に関するよくある質問

ここでは、生前の遺留分放棄に関するよくある質問について解説します。

生前に遺留分放棄してもらうメリットは?

生前に遺留分放棄してもらうことで、その相続人は遺留分侵害額請求できなくなるため、遺留分に関する争いを防止できるというのが大きなメリットです。

特に、遺言書の内容が一部の相続人に偏っている場合などには効果的です。

生前に遺留分を放棄する念書を書かせたらどうなる?

被相続人の生前に遺留分を放棄する念書を作成しても、それだけでは法的な効力はありません。

確実に遺留分放棄をおこなうためには、家庭裁判所に申し立てをして許可を得る必要があります。

遺留分放棄と相続放棄の違いは?

遺留分放棄と相続放棄の違いはいくつかありますが、特に「相続人の地位を失うかどうか」という点が大きく異なります。

相続放棄をおこなうと相続人の地位を失うため、被相続人の資産も負債も一切相続できなくなり、代襲相続も発生しません。

一方、遺留分放棄をおこなっても相続人の地位は残るため、被相続人の負債を相続することもありますし、代襲相続では遺留分を除いた相続権を引き継ぐことになります。

相続人に遺留分放棄してもらうにはどうすればいい?

相続人に遺留分放棄してもらうためには、遺留分放棄の理由を説明したうえで、それに見合った分の財産を生前贈与で渡しておくなどの方法が有効です。

まとめ

遺留分を放棄してもらえば、相続開始後に遺留分をめぐってトラブルに発展することもなく、被相続人の希望どおりの相続が望めます。

その際は忘れずに遺言書を準備し、相続財産の分配方法を指定しておきましょう。

ただし、遺留分は一定範囲の相続人に保証された最低限の相続分であり、その相続人の自由意思によって放棄するかどうかが決まります。

強制的に遺留分をはく奪することは、特別な事情がない限り認められません。

遺留分放棄は、被相続人にとっては希望どおりに財産を分けられるというメリットがありますが、放棄する相続人にとってはデメリットの大きい制度です。

任意で遺留分放棄をしてもらいたいのであれば、それに見合うだけの代償を支払うなどして、十分な話し合いをおこないましょう。