認知症などにより、家族がひとりで生活することが難しくなったことで「成年後見人制度」を検討する方は、多いのではないでしょうか。

しかし、この制度を初めて利用する方の場合、どのような人がなれるのか疑問に思う方も少なくありません。

また、自分や家族が成年後見人になれるのかどうかを知りたい方もいるでしょう。

本記事では、成年後見人になれる人はどのような人物なのか、また家族と専門家のどちらが適任なのか、それぞれのメリット・デメリットを含めて解説します。

成年後見人になれる人について知りたい方は、参考にしてみてください。

成年後見人になれる人とは

成年後見人制度は、判断能力が低下した方の生活を守るための仕組みです。

この制度には、法定後見制度と任意後見制度のふたつの種類があります。

法定後見制度は、判断能力が不十分になった方(被後見人)の財産管理や身上監護をする人(成年後見人)を家庭裁判所が決める制度です。

一方で、任意後見制度は、判断能力がまだあるうちに被後見人自らが成年後見人を選んで契約する制度になります。

成年後見人に資格はいらない

成年後見人になるには、特別な資格や条件は必要ありません。

親族をはじめ、弁護士や社会福祉士などの専門家を選任することが可能です。

実際のところ、多くの場合において、第三者の専門家や親族が成年後見人になっています。

ただし、成年後見人は誰でもなれるというわけではありません。

成年後見人になれない人

以下の事由にひとつでも該当する場合、成年後見人になることはできないと民法でも定められています。

- 未成年

- 解任された後見人

- 破産者

- 被後見人に訴訟をした方とその関係者

- 行方不明者

(後見人の欠格事由)

第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

引用元:民法 | e-Gov法令検索

成年後見人の「欠格事由」とは、成年後見人になることができない理由を指します。

成年後見人は、被後見人の財産や生活を守るためにも、高い信頼性と能力が求められます。

そのため、法律で定められた一定の基準を満たさない者は、成年後見人に選任することができないのです。

成年後見人になれる人が持つ資質

成年後見人になるためには、家庭裁判所から「被後見人の利益を最優先に考えられる人物」であると判断される必要があります。

成年後見人の職務は、財産管理や契約の締結、生活の支援まで多肢にわたります。

これらの職務を遂行する際には、被後見人の意思を尊重しつつ、公平かつ冷静に対応できることが求められます。

そのため、家族であっても自動的に適任とされるわけではありません。

誠実で責任を持って行動できる人物が、成年後見人として必要とされる資質なのです。

成年後見人になるのは誰が多いのか

それでは実際に、どのような人物が成年後見人になっているのでしょうか?

ここでは、成年後見人の選任状況について解説していきます。

家族がなるケースは全体の2割以下

成年後見人等(成年後見人、保佐人および補助人)と本人との関係について、2022年の統計を見ると、親族(配偶者や親子など)が成年後見人等に任命されたケースは、全体の約19.1%(前年は約19.8%)にとどまっています。

一方、親族以外の者が成年後見人等に任命されたケースは、全体の約80.9%(前年は約80.2%)と圧倒的に多く、親族が成年後見人等に任命されたケースを大きく上回っています。

この結果から、家族が成年後見人等になるケースは、約2割以下と限られていることがわかります。

家族以外では司法書士の選任が最も多い

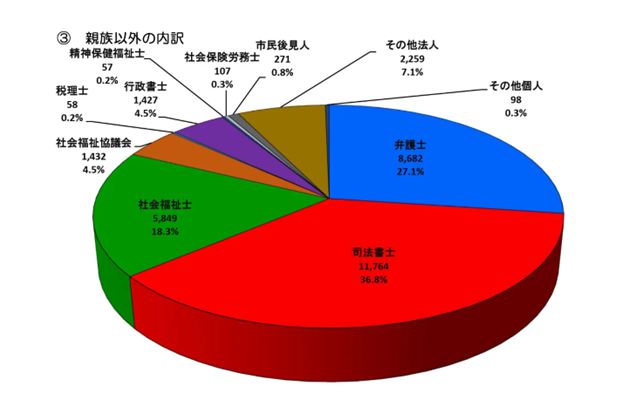

次に、親族以外に成年後見人として任命された者の内訳を見ると、司法書士が最も多く、次いで弁護士、社会福祉士などの専門家が続いています。

これは、親族以外の成年後見人が専門的な知識や経験をもち、後見人としての責務を適切に果たすことが期待されているためです。

たとえば、司法書士であれば、成年後見人の業務に必要な法的手続きや書類作成などをおこなうことができます。

また、司法書士は後見人の報酬や費用についても、公正かつ適正な基準に基づいて算定することが可能です。

成年後見人に家族がなれないことはない

親族が成年後見人に選ばれる割合は、専門家と比べて低い水準ですが、決して家族がなれないわけではありません。

令和4年1月〜12月成年後見関係事件の統計によると、成年後見人の候補者が親族となる割合は全体の23.1%、実際に親族が成年後見人に選任された割合は19.1%でした。

このデータから、親族の選任率は低いとはいえず、親族が成年後見人になる可能性は十分にあるといえるでしょう。

親族が成年後見人に選任される割合が低いのは、親族が候補者となる割合が少ないために、全体の選任割合が低く見えるだけなのです。

このため、家族が成年後見人に申し立てた場合には、希望が叶いやすい状況にあるといえそうです。

成年後見人を選任する権限はあくまでも家庭裁判所にあるため、必ずしも希望どおりになるわけではありません。

しかし、家族が成年後見人になることを申し立てる前に、あきらめる必要はないのです。

成年後見人は家族と専門家(弁護士・司法書士)のどちらが適任?

成年後見人になってもらうのは、家族と専門家のどちらが適任なのでしょうか。

ここでは、家族と専門家のそれぞれが就任した場合のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

成年後見人に家族がなることのメリット

成年後見人に家族がなる主なメリットは、以下のとおりです。

| 対象者 | 具体例 |

| 本人(被後見人) | ・よく知っている人物なので安心できる ・一般的に後見人へ報酬を支払う必要がない |

| 家族(後見人) | ・本人の協力を得やすく、後見業務を円滑におこなえる ・利益になるような判断ができる |

家族が成年後見人になるメリットは、いくつかあります。

まず、被後見人は家族に財産の管理を任せることで安心感を得られます。

家族は被後見人の性格や希望を理解しているので、お金の使い方や介護の方法についても、本人の意思を尊重することができるでしょう。

次に、家族が成年後見人になると報酬が発生しないことが多いということです。

家庭裁判所に申立てをすれば報酬を受け取ることもできますが、通常は申立てをしません。

そのため、被後見人の財産を守ることができます。

以上のように、家族が成年後見人になることは被後見人にとって有利な場合が多いといえます。

成年後見人に家族がなることのデメリット

一方で、成年後見人に家族がなる主なデメリットは、以下のとおりです。

| 対象者 | 具体例 |

| 本人(被後見人) | ・財産を使い込まれるおそれがある ・プライバシーがなくなる |

| 家族(後見人) | ・年に1回、財産目録や報告書を提出する義務がある ・被後見人とトラブルになる可能性がある |

家族が成年後見人になる場合、財産管理において不注意や不適切な行為が発生する可能性が高まります。

専門職の成年後見人でも横領事件が起こることはありますが、専門職以外の成年後見人の不正事件はより多く報告されており、親族間での紛争や対立を引き起こすことも少なくありません。

親族が成年後見人になるということは、財産管理において高い倫理観と責任感をもつことが求められるといえます。

成年後見人に専門家がなることのメリット

成年後見人を専門家に任せる主なメリットは、以下のとおりです。

| 対象者 | 具体例 |

| 本人(被後見人) | ・財産管理や生活支援などをおこなってもらえる ・本人の意思や利益を尊重してくれる |

| 家族 | ・家族の負担を軽減することができる ・本人や家族間のトラブルや対立を防ぐことができる |

成年後見人に第三者の専門家を選ぶと、利益相反の危険性が低くなります。

弁護士や司法書士などの専門家は、家庭裁判所に対して定期的に報告する義務があります。

そのため、成年後見人の責務を適切に果たすことが期待されます。

成年後見の申立てをする際に、特定の専門家を希望することもできますが、希望しなくても裁判所が、適切な第三者を成年後見人に任命してくれるでしょう。

成年後見人に専門家がなることのデメリット

成年後見人を専門家に任せる主なデメリットは、以下のとおりです。

| 対象者 | 具体例 |

| 本人(被後見人) | ・費用がかかる ・権限の委譲が必要である |

| 家族 | ・信頼関係が築きにくい ・家族との連絡や相談も不十分になる可能性がある |

専門家が成年後見人になると、費用がかかります。

報酬の金額は、被後見人の財産の状況によって変わりますが、一般的にはひと月に2万円〜6万円程度、年間24万円〜72万円程度の費用が被後見人の財産から支出されます。

この報酬は、成年後見制度を利用しているあいだは支払い続ける必要があります。

さらに、成年後見人が訴訟や遺産分割などの特別な業務をおこなった場合には、別途報酬が必要です。

また、被後見人の財産を使うときには、毎回専門家に相談して判断を仰がなければなりません。

裁判所は成年後見人になるのは親族が望ましいとしている

それでは、裁判所の基本的な成年後見人の選任方針はどのようになっているのでしょうか。

裁判所では、可能な場合には親族を成年後見人として選任することが望ましいとしています。

これは、2019年3月に最高裁判所が成年後見人制度について示した「後見人には身近な親族を選任することが望ましい」との考えに基づいています。

この背景には、親族の成年後見人制度の利用が低迷している現状があります。

ただし、親族が成年後見人になることは、同時に責任や負担が大きくなることを意味します。

そのため、親族が成年後見人になるかどうかは、被後見人の意向や状況、親族の意思や能力などを総合的に判断する必要があるでしょう。

なお、以下のような場合には親族ではなく、専門家がなりやすいといえます。

- 親族間でトラブルが発生している

- 本人が親族候補者の選任に反対している

- 候補者が本人の財産を投資などにより運用する目的で申し立てている

- 候補者が多忙などのため適正な後見事務をおこなえないと判断されている

親族が後見人になることが推奨されている一方で、親族間にトラブルがあったり、親族が遠方に住んでいたりする場合は、専門家が選任される可能性が高くなるでしょう。

成年後見人になる人を選任するまでの流れ

成年後見人を選任するまでの流れは、任意後見制度と法定後見制度のどちらの制度を活用するかによって異なります。

ふたつの制度の主な違いは、以下のとおりです。

- 任意後見制度:被後見人本人が選んだ成年後見人と契約する

- 法定後見制度:家庭裁判所が成年後見人を選任する

このため、被後見人の自由意思で後見人を選べるかどうかが大きな違いとなります。

それぞれの制度における手続きの流れは、以下のとおりです。

1.任意後見制度の場合|被後見人が後見人を選ぶ

任意後見制度の手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

- 任意後見契約締結

- 任意後見監督人選任の申立て

- 申立人および任意後見受任者の調査

- 任意後見監督人の選任

- 任意後見契約効力発生

任意後見人制度とは、被後見人の意思に基づいて後見人を指名する制度です。

後見人は、被後見人の判断力が低下したときに、財産管理や生活支援などをおこないます。

任意後見人制度を利用するには、被後見人の判断力があるあいだに、信頼できる人物と任意後見契約を結びます。

この契約は、公証役場で公正証書にしなければなりません。

その後、本人の判断力が不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

そして、家庭裁判所が適当と認めた場合に、任意後見人の活動が始まります。

任意後見人制度は、被後見人自身の意思で後見人を選べることや、事前に契約内容を決められることがメリットといえるでしょう。

2.法定後見制度の場合|裁判所が後見人を選任する

法定後見制度の手続きの大まかな流れは、以下のとおりです。

- 申立て

- 面接

- 審査

- 審判

- 後見登記

法定後見人になるには、四親等内の親族の代表者や市区町村長が申立てをおこないます。

申立てをおこなう方は、必要な書類を用意しなければなりません。

この手続きは複雑ですから、弁護士などに相談するとよいでしょう。

申立てが完了すると、家庭裁判所は書類や面談を通して、適切な後見人を決定します。

そして、後見人に決定通知が届いたところから、職務が始まります。

なお、法定後見制度には、後見・保佐・補助の3種類があり、判断力の程度によってその役割が使い分けられることになります。

成年後見人を選任する際の注意点

成年後見人を選任する際には、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか。

ここでは、成年後見人の選任に関する主な注意点について確認していきます。

一度選任されると解任するのが難しい

成年後見制度には、注意すべき点があります。

それは、一度決まった成年後見人を変更するのは困難であるということです。

特に専門家が成年後見人になる場合、毎月の報酬が高額になることもあります。

被後見人の家族は、このような状況に納得できないかもしれません。

家族が成年後見人になりたかったのに、専門家が選ばれた場合はさらに不満が強まるでしょう。

しかし、報酬や不満だけでは、成年後見人を変更することはできません。

変更するためには、成年後見人が職務を怠ったり、不正をおこなったりするなど、家庭裁判所が認めるに足る理由が必要です。

そのため、家族の意向だけでは変更は認められません。

成年後見制度を利用する際は、このことをよく理解しておく必要があります。

成年後見監督人が就く場合もある

成年後見人の行為を監督するために、家庭裁判所が成年後見監督人を任命する場合があります。

成年後見人が家族である場合、財産管理が高額や複雑で専門知識が必要なときなどに、成年後見監督人が任命される傾向にあります。

これは、被後見人の財産を保護することを目的としているためです。

成年後見監督人には、被後見人の財産状況や成年後見人の事務の調査権や、家庭裁判所への申立権などがあります。

また、成年後見人の解任や、被後見人と成年後見人の利害が対立する取引において、被後見人の代理人になることも可能です。

成年後見監督人は、成年後見人にとって煩わしい存在に感じられるかもしれません。

しかし、被後見人の財産管理などにおける安全性や正当性を高める役割を果たしてくれます。

積極的な資産運用はおこなえない

成年後見人は、本人の利益を最優先に考えなければなりません。

なぜなら、本人の財産を使うときには、本人の意思を尊重する義務があるからです。

このため、成年後見制度を利用する場合、リスクの高い資産運用はできません。

本人が判断能力に問題がある場合、成年後見人が本人の希望を確かめることが難しいからです。

成年後見人は本人の財産管理を任されていますが、本人に損害が生じる可能性があります。

そのため、リスクの低い資産運用しかできないでしょう。

成年後見人になれる人に関するよくある質問

最後に、成年後見人になれる人に関してよくある質問を見ていきましょう。

成年後見人は家族でもなれますか?

成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。

そのため、家族が成年後見人になることは可能です。

ただし、法定後見制度では、成年後見人を選ぶ権限は、あくまでも家庭裁判所にあります。

そのため、成年後見人として、家族が希望どおりに選任されるとは限らない点に注意しましょう。

成年後見人に社会福祉士や行政書士はなることができますか?

社会福祉士や行政書士も成年後見人に選任されることがあります。

基本的に成年後見人は、後見業務を適切に遂行できる人物が選任されます。

そのため、法律や福祉に精通した後見人が選ばれることも少なくありません。

実際のところ、親族以外に成年後見人として選ばれた専門家の内訳では、社会福祉士が18.3%、行政書士が4.5%の割合を占めています。

これらの数値からも、社会福祉士や行政書士が成年後見人になれることがわかります。

【参考元】成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―|最高裁判所事務総局家庭局

成年後見人に2人以上なることはできますか?

成年後見人の人数に制限はありません。

したがって、2人以上がなることは可能です。

被後見人の状況によっては、仕事を分担することが望ましい場合があるためです。

たとえば、ひとりは身上監護、もうひとりは財産管理を担当するなどの役割分担がなされることがあります。

また、すでに後見人がいる場合でも、必要に応じて追加で後見人を選任することもできます。

成年後見人で一番多いのは誰ですか?

成年後見人として最も多く選任されているのは、司法書士です。

具体的な割合としては、親族以外の成年後見人のうち全体の36.8%を司法書士が占めています。

これは、専門家のような第三者が成年後見人に選ばれるケースが多いことを示しているといえるでしょう。

【参考元】成年後見関係事件の概況―令和4年1月~12月―|最高裁判所事務総局家庭局

さいごに|成年後見人になれる人を知りたい方は弁護士に相談を

成年後見人制度を利用することになった場合、相続人同士で思わぬトラブルに発展する可能性があります。

成年後見人は誰でもなれるわけではありませんし、成年後見人制度の利用によっては高額な費用がかかる可能性もあります。

また、成年後見人に関する全ての手続きを自らがおこなうのは難しい場合もあります。

このため、成年後見制度を利用する可能性が出てきた段階で、迅速に弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、幅広い相続トラブルに対応することができるからです。

弁護士を探す方法のひとつに「ベンナビ相続」の活用があります。

ベンナビ相続は、相続問題を解決するために、専門的な知識と経験をもつ弁護士を紹介するポータルサイトです。

全国各地の相続に強い弁護士が登録されており、自宅や職場から近い弁護士を簡単に検索することが可能です。

地域や相続問題の種類などの条件によって、ご自身に合った弁護士を探せるでしょう。

さらに、平日の昼間に相談できない方のために夜間・休日の相談や、オンラインで相談ができる法律事務所も掲載されています。

成年後見人制度の利用を検討している場合には、なるべく早く弁護士に相談してみるとよいでしょう。