「遺言書が見つかったが遺言内容が偏っている」「どのような遺言内容にすれば相続人が揉めずにすむか悩んでいる」など、遺産相続の際に遺言書の内容や遺留分について悩んでいる方も多いでしょう。

基本的に相続では遺言書の内容に従って遺産分割をおこないますが、相続人の遺留分を侵害しているようなケースでは遺留分侵害額請求などにより調整されることがあります。

遺言書や遺留分の疑問を解消してスムーズに相続を済ませるためにも、本記事で基本的な知識や対処法などのポイントを押さえておきましょう。

本記事では、遺言書と遺留分の関係性や遺留分を請求できないケース、遺言書が遺留分を侵害している場合の対処法や、生前にできる遺留分対策などを解説します。

遺留分と遺言書の基礎知識

ここでは、遺留分や遺言書に関する基礎知識について解説します。

遺留分とは

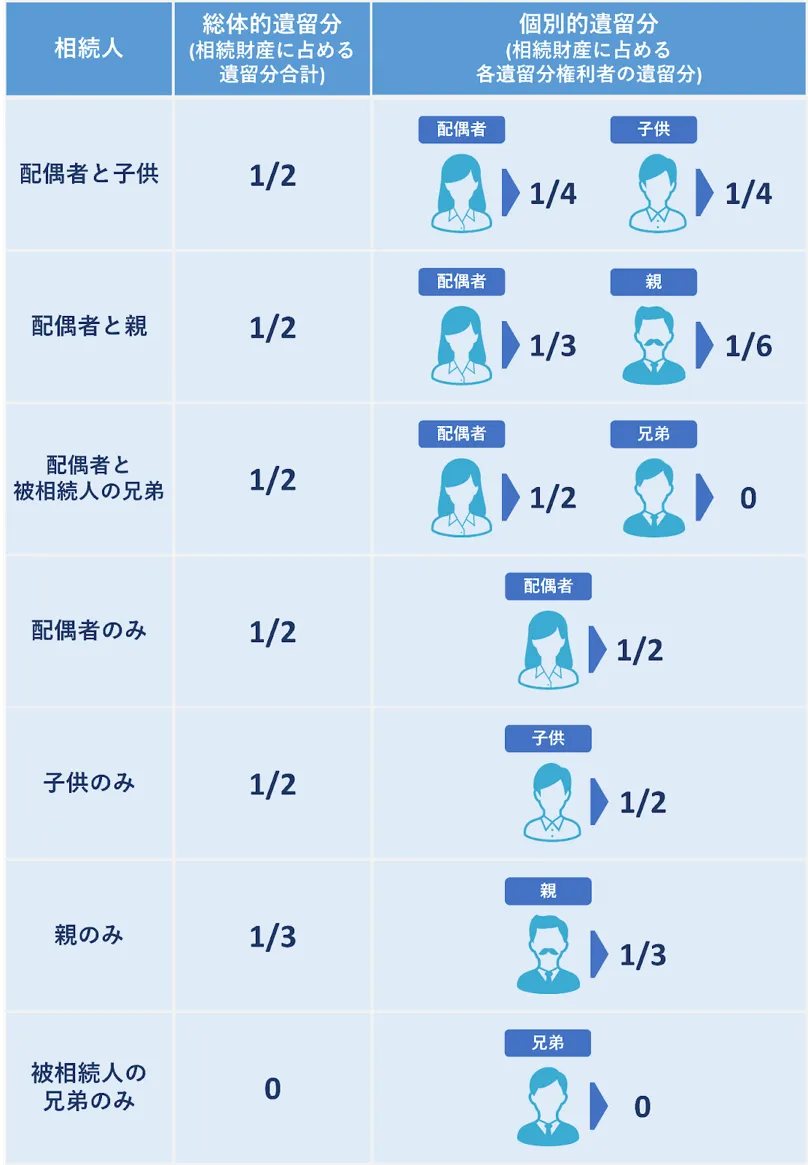

遺留分とは「遺産相続の際に最低限受け取れる相続分」のことです。

被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。

具体的な割合は、相続人の状況によって異なります。

具体的には、以下の図をご覧ください。

遺言書とは

遺言書とは、被相続人が自分の財産の分割方法などについて記載した書類のことです。

遺言書は大きく分けると3種類あります。

- 自筆証書遺言:自分で書いて作成する形式の遺言書

- 公正証書遺言:公証役場で証人2名の立会いの下で作成する形式の遺言書

- 秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言の内容を記載した書面を作成したのち公証役場に持っていき、公証人及び証人2名の立ち会いのもとで遺言書の存在を証明してもらう形式の遺言書

自筆証書遺言は、公証役場を利用することなく、自書さえできれば遺言者のみで作成できることから、簡便な方法として利用されています。しかし、その反面、せっかく作成したのに死後に発見されることなく、結果として遺言の内容が実現できないおそれがあります。

そこで、自筆証書遺言を法務局に保管する「自筆証書遺言書保管制度」が作られました。

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の原本及びデータを法務局で長期間保管してくれたり、保管するに際して法務局の職員が外形的な確認をしてくれます。相続の開始後には証明書の交付や遺言書の閲覧などの対応がされます。

詳しくは、所轄の法務局までお問い合わせください。

遺言があっても遺留分は請求できる

遺言書には、遺産を誰が取得するのかについて自分の希望を記載することが一般的ですが、たとえ遺言書に残したとしても、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が有する遺留分を奪うことはできません。

被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分として遺産の一定割合が最低限保障されています(民法第1042条)。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。引用元:民法 | e-Gov 法令検索

たとえば「Aさんが自分の財産を全てBさんに残す旨を遺言書に記載したものの、この遺言書によってCさんの遺留分が侵害された」と仮定します。

この場合、CさんはBさんに対して遺留分侵害額請求をおこなうことによって、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

つまり、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができるのです。

この観点からすれば、遺言書を作成する際には、遺留分を考慮し、公平かつ適切な内容で作成するよう心がけることが重要です。

弁護士などの専門家のアドバイスや相続に関する法律の知識を活用し、円満に相続手続きを進められるようにすることが重要でしょう。

遺留分を請求できないケース

なかには、遺産相続の際に遺留分を請求できないケースもあります。

相続人に遺留分がない場合

遺留分は全ての相続人に認められているわけではなく、被相続人の兄弟姉妹・甥姪などについては遺留分の請求権がありません。

相続放棄した人や相続廃除された人などについても同様で、遺留分を請求することはできません。

遺留分侵害額請権の時効が成立している場合

遺留分侵害額請求権には以下のような時効が定められています。

- 相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年

- 相続が開始してから10年

第千四十八条

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。引用元:民法 | e-Gov 法令検索

時効が成立となった場合には、遺留分を請求することができません。<?span>

遺留分を侵害している遺言書の例

ここでは、遺留分を侵害している遺言書の具体例を3つ紹介します。

全ての遺産を特定の相続人に遺す遺言書

遺言書に妻や長男などの特定の相続人にのみ財産を残す旨を記載している場合、ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

全ての遺産を相続人以外の第三者に遺す遺言書

相続人以外の第三者にのみ財産を残す旨を遺言書に記載している場合も、相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

たとえば、「仲の良かった友人に全ての遺産を取得させる」というような内容の遺言書などが該当します。

遺言内容が著しく不公平な遺言書

遺言内容が著しく不公平な遺言書なども、ほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

たとえば、「複数の子どものうち特定の一人にだけ多額の遺産を相続させる」というような内容の遺言書などが該当します。

遺言書が遺留分を侵害している場合の対処法

遺言書によって遺留分が侵害されている可能性がある場合、主な対処法としては以下があります。

- 遺言無効を主張する

- 遺留分侵害額請求をおこなう

- 弁護士に相談する

- 遺言無効を主張する

遺言書があっても遺言書が無効であるという主張が認められて、効力がなくなることもあります。

たとえば、遺言書が作成された時点で遺言者が認知症などで合理的な判断ができていなかった場合などは、遺言の無効を主張することができます。

遺言が無効となれば遺留分が問題とならないこともあるため、遺言の効力について検討しておく必要があります。

遺言の効力について検討する際には、遺言者の生前の医療記録(カルテ)や遺言者の生前の言動等の資料、関係者の証言などの情報収集が必要となります。

遺留分侵害額請求をおこなう

自分が遺留分を有していて侵害されていることが明らかな場合は、侵害している者に対して遺留分侵害額請求権を行使しましょう。

遺留分侵害額請求をおこなう際は、時効を迎える前に権利行使したことを証明できるように、配達証明付内容証明郵便を利用することが一般的です。

なお、遺留分侵害額請求権の行使にあたっては、具体的な金額を示す必要まではないと考えられています。

もし相手が請求に応じてくれない場合は、すみやかに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談する

遺留分侵害などに関する問題は個別のケースに応じて取るべき対応が異なり、専門的な知識や経験も求められます。

自分の権利を守って納得のいく相続を実現するためにも、弁護士に相談するのが効果的です。

弁護士であれば、遺留分侵害や遺言書に関する問題について法的な助言をしてくれるほか、代理人として相続手続きや相続トラブルの解決などを依頼することもできます。

適切なサポートを受けながら、自身の権利を守るための戦略を立てましょう。

被相続人が生前にできる遺留分対策

遺留分や遺言書に関する紛争を未然に防ぐために、被相続人である遺言者としては生前に対策をおこなうことが重要です。

以下で、具体的な方法を詳しく見ていきましょう。

遺留分を考慮した遺言書を作成する

遺言書を作成する時は、遺産分割でのトラブルを避けるためにも遺留分について配慮する必要があります。

たとえ遺留分を侵害するような内容の遺言であっても、ただちに無効となることはありません。

しかし、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求権を行使することによって、紛争に発展してしまうことがあり得ます。

遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することで、このような紛争を防ぐことができます。

遺言書に付言事項としてメッセージを残す

遺言書には、自分の気持ちや希望を「付言事項」として記載することができます。

付言事項とは、法的効力のない記載事項のことです。

たとえば「Aへの感謝の気持ちから全財産をAに相続させることにしたので、Bには遺留分侵害額請求権を行使しないよう望みます」といったように、自分の希望を記載することが可能です。

ただし、付言事項には法的な拘束力がないため、付言の内容を強制することはできません。

相続財産を減らす

遺留分トラブルの対策として、相続財産を減らして遺留分を減らしておくという方法も有効です。

相続財産を減らす手段としては生前贈与などがありますが、「相続開始前10年間におこなわれた生前贈与」は遺留分侵害額請求の対象になるため、できるだけ早いうちに済ませておく必要があります。

相続人に遺留分を放棄してもらう

遺留分を請求しそうな相続人に対して、遺留分の放棄を促すことも対策のひとつです。

相続人として遺留分を有する者が自らの意思で遺留分を放棄すれば、紛争を未然に防げるでしょう。

ただし、遺留分の放棄を強制することはできません。

また、相続開始前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要となるため、弁護士などのサポートが欠かせません。

このように、被相続人が生前に十分な対策をおこなうことで、遺留分に関する紛争を回避し、円満な相続を実現できる可能性があります。

最適な方法は個々の状況によっても異なるため、弁護士などの助言を受けながら慎重に進める必要があります。

さいごに|遺言や遺留分に関する悩みや不安は弁護士に相談!

遺言書によって遺留分が侵害されることは避けたいものです。

もし遺留分侵害が発生した場合は早めに対応する必要がありますが「専門的な知識を持っておらず、どのように手続きを進めていくべきかわからない」という方も多いでしょう。

遺留分や遺言作成などの相続手続きについて悩みや不安がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば状況に適した対処法をアドバイスしてくれるほか、代理人として話し合いなどの相続手続きを一任することもでき、納得のいく形での問題解決が望めるというメリットがあります。

当社が運営する「ベンナビ相続」では、相続問題に注力する全国の弁護士を掲載しています。

初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、遺言書を作成する時にも、また、遺留分を侵害するような遺言書が残されていた場合にも、なるべくはやく、まずは一度相談してみることをおすすめします。