相続では、相続人に対して民法で定められた一定の基準以上の財産を残すことが求められます。

しかし、相続人との関係性などによっては「この人には相続させたくない」と考えている方もいるでしょう。

本記事では、相続させたくない人がいる場合の対処法や、続柄ごとのおすすめの方法などを解説します。

遺産を相続させたくない相続人がいるものの、その方法がわからずに悩んでいませんか。

結論からいうと、相続させたくない人がいる場合は弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

- 相続させたくない人に遺産を渡さずに済む方法がわかる

- 特定の相続人への遺産を減らす方法に関して、アドバイスがもらえる

- 特定の相続人の遺産を減らすための手続きを全て一任できる

ベンナビ相続では、相続問題の解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話相談可能な弁護士も多数掲載しているので、まずは気軽にご相談ください。

相続させたくない人がいても相続権を奪うのは難しい

相続では、民法で定められている「遺留分」という権利があり、被相続人との続柄によって相続できる一定割合が保証されています。

これは民法によって保証されている権利のため、被相続人の「相続させたくない」という理由だけで一方的に奪うことはできません。

ここでは、遺留分の対象者や割合などについて解説します。

被相続人の配偶者・子供・親には遺留分が認められている

相続で遺留分が認められている親族は以下のとおりです。

- 被相続人の配偶者

- 被相続人の子ども・孫(直系卑属)

- 被相続人の両親・祖父母(直系尊属)

上記のとおり、被相続人の兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められていません。

遺留分の割合

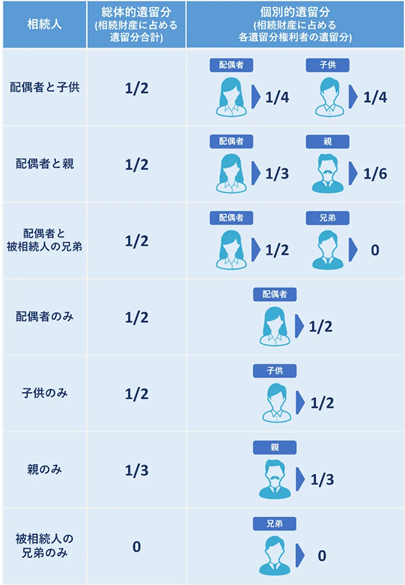

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって以下のように異なります。

ただし、相続欠格者なら相続されない

被相続人の親族であっても、相続欠格者に該当する場合は相続権が剥奪されます。

相続欠格者とは、以下のような「欠格事由」に該当する行為をおこなった者のことを指します。

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者引用元:e-Gov|民法891条

たとえば「相続人から脅迫を受けて遺言書を書かされた」「遺言書が偽造された」というようなケースでは、相続欠格が適用されます。

相続させたくない人がいるときの対処法

ここでは、どうしても相続させたくない相手がいるときの対処方法を解説します。

1.第三者への遺贈・死因贈与をおこなう

相続では、遺贈や死因贈与といった形で第三者に財産を残すことも可能です。

遺贈も死因贈与も「贈与者が亡くなったあとに財産が渡される」という手続きで、それぞれ以下のような特徴があります。

| 項目 | 遺贈 | 死因贈与 |

|---|---|---|

| 手続き方法 | 受贈者の合意は不要 ※贈与者が一方的に遺言書に記載するだけでよい | 贈与者と受贈者が合意している必要がある |

| 放棄の可否 | 放棄できる | 原則として贈与者の死亡後は放棄できない |

| 書面の必要性 | 遺言書が必要 | 必ずしも必要ではない、口頭でも効力が発生する |

遺贈と死因贈与の大きな違いは契約の有無で、遺贈はあくまでも遺言であるため契約はありませんが、死因贈与は契約であるため一定の拘束力を持っています。

死因贈与の場合、たとえば「介護してもらうことと引き換えに相続人の誰かと契約する」といったことが可能です。

このような場合は寄与分が働くため、のちにトラブルになった際でも受贈者に有利な形で進められる可能性があります。

このように「生前の働きに期待をして死後に遺産を渡す」というような相続を検討している方は死因贈与、それ以外の場合は遺贈が有効です。

ただし、遺贈でも死因贈与でも、相続人の遺留分を侵害している場合は遺留分侵害額請求によって侵害分を取られるおそれがあります。

2.生前贈与を活用して遺産を減らす

生前贈与とは、生きているうちに財産の一部を他者に贈与することです。

あらかじめ相続させたい人には生前贈与をおこない、亡くなった際の相続財産を減らしておけば、相続させたくない人にわたる財産を少なくすることが可能です。

なお、生前贈与は相続とは別の独立した制度で、さまざまな税制上のメリットもあります。

たとえば、毎年110万円以内で贈与する「暦年贈与」という方法を用いれば、令和6年1月現在の税制を前提にすれば、贈与税がかからずに済む可能性があります。

ただし、毎年同じように生前贈与を続けていると「定期贈与」とみなされて贈与税が課されたり、贈与後すぐに相続が開始した場合は相続財産として相続税が課されたりするなどのリスクがあるため、具体的な方法等については税理士や公認会計士に相談することをおすすめします。

3.遺言書で相続割合を指定する

被相続人は、遺言書によって財産の分割方法などについて相続人や遺言執行者に任せることができます。

相続人が複数名いる場合、遺言によって相続させる財産の種類やその割合を指定することも可能です。

ただし、この方法では遺留分の問題があり、遺留分を侵害してしまうと遺留分侵害額請求をされて訴訟などに発展するおそれもあります。

相続財産の分配はもちろん、寄付や遺贈といった願いも叶えられなくなる可能性があるため、遺留分については十分に注意しましょう。

4.相続人を排除させる

相続廃除とは、相続権を持っている人を相続から外す手続きのことです。

相続廃除が可能なケースとしては以下のとおりで、被相続人の生前・死後どちらのタイミングでも可能です。

- 被相続人に対して相続人が虐待をした

- 被相続人に対して相続人が重大な侮辱をした

- 相続人が著しい非行をした など

被相続人が存命中に相続廃除をおこなう場合、以下のような必要書類を準備して、被相続人の居住する場所を管轄する家庭裁判所にて申請します。

- 推定相続人廃除の審判申立書

- 被相続人の戸籍謄本

- 相続廃除したい推定相続人の戸籍謄本

- 収入印紙(800円分)

- 郵便切手 など

【続柄別】相続させたくない人がいる場合におすすめの方法

ここからは、続柄ごとに相続させたくない相手へなるべく相続させない方法について解説していきます。

配偶者(妻・夫)に相続させたくない場合

配偶者というのは、相続において最も強力な権利を有しています。

現実的な方法としては「生前贈与によって配偶者以外の第三者に財産を移転し、遺産を目減りさせる」というのが有効です。

ただし、この方法では、生前贈与が特別受益となり相続財産としてカウントする「持ち戻し」が起きることもあり得ます。

持ち戻しになってしまうと、せっかく目減りさせた遺産が元に戻ってしまって生前贈与の意味がなくなってしまいます。

有効な対応としては、遺言によって「特別受益の持ち戻しの免除」を定めておくという方法があります。

持ち戻しの免除とは「生前贈与などで与えた利益全てを相続財産に加算しない」という意思表示をすることで、遺言書の記載方法については特に決まった形式はありません。

法的に有効となるか心配な方は、相続問題が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

子供に相続させたくない場合

配偶者と同様に、子どもに相続させないということもかなり難しいものです。

子どもに相続させない方法については、子どもとの関係性や子どもの素行などによって異なります。

もし許しがたい侮辱を受けた場合や勘当同然の関係性の場合は相続廃除に該当している可能性があり、その場合は申立てをおこなうことで相続させずに済む場合があります。

相続廃除ができない場合は、配偶者と同様に遺産自体を目減りさせる方法がよいでしょう。

ただし、その場合は遺留分の問題が付きまとうため、自力での対応が難しそうであれば弁護士にサポートしてもらいましょう。

親に相続させたくない場合

親に相続させない方法として確実なのは相続廃除で、虐待を受けていた場合やネグレクトされていた場合などは要件を満たしている可能性があります。

あとは前述した財産を目減りさせていく方法も有効な場合があります。

もしトラブルになりそうな場合は、事前に弁護士などに相談しておきましょう。

相続問題が得意な弁護士であれば、より適切な方法や相続廃除の可能性などのアドバイスをしてくれます。

兄弟姉妹に相続させたくない場合

兄弟姉妹に相続させたくない場合については、配偶者・子ども・両親などの相続人がいれば基本的に対策不要です。

なぜなら、兄弟姉妹の相続順位は3位であり、配偶者・子ども・両親などのほうが優先されるためです。

配偶者・子ども・両親などがいない場合は兄弟姉妹に相続が発生するため、第三者に対する遺言書を作成するなどの対策が必要です。

甥・姪に相続させたくない場合

「相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている」というようなケースでは、被相続人の甥姪が相続人となります。

ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がなく、それを引き継ぐ甥姪も同様に遺留分がありません。

したがって、遺言書にて第三者に財産を渡す旨を記載しておくことで、相続させずに済みます。

まとめ|相続させたくない人がいるなら弁護士に相談を

相続させたくない人がいる場合、生前贈与・相続廃除・遺言書作成など、さまざまな対処法があります。

ただし、なかには遺留分について争いになることもありますし、自身では適切に対応できないこともあるでしょう。

そのような場合は、相続トラブルが得意な弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、状況に適した方法をアドバイスしてくれるだけでなく、自分の代理人として相続手続きを進めてもらうことも可能です。

初回相談無料の弁護士事務所も多くあるので、まずは相談してみましょう。