モラハラは、よく夫婦間で取り上げられるトラブルですが、職場においても発生しないとは言い切れません。

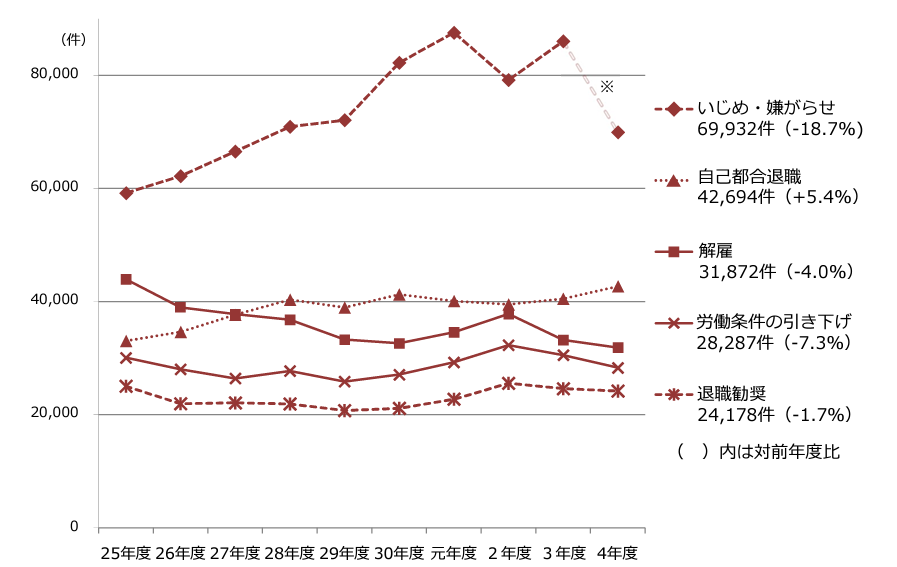

以下に示した「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況|厚生労働省」※では、総合労働相談コーナーに寄せられた労働相談のうち、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が82,797件と最多であるとの調査結果も出ています。

※2023年8月22日現在

もしかしたら、この相談事例の中にモラハラ的な事案の相談もあるかもしれません。

引用元:令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況|厚生労働省

本記事では、モラハラの基本知識・具体例・対処法などを解説します。

職場での過度なハラスメント行為には、慰謝料請求ができます。

ハラスメント行為をしてくる相手に慰謝料を請求したい方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、解決に向けて取るべき手段をアドバイスしてくれるうえ、以下のようなサポートも望めるからです

・ハラスメントが原因で休職・精神疾患になった場合は損害賠償を請求する

・会社に対して職場環境配慮義務違反で訴える

・悪質なハラスメントの場合は刑事告訴する

労働問題弁護士ナビでは、ハラスメント問題に注力している弁護士を掲載しています。

初回相談無料の事務所もたくさんあります。一人で悩まず、まずは相談してみましょう。

パワハラ・セクハラについて弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |

|---|---|

| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |

| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |

| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |

| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |

| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |

| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |

| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |

職場におけるモラハラの基本知識

職場におけるモラハラとはどうのようなものか、パワハラの違いなどについて解説します。

モラハラとは

モラハラはモラル・ハラスメントの略語ですが、法律用語ではないため特に定義があるわけではありません。

また、俗語としても意味が定着しているわけではありません。

たとえば、「相手に対して精神的にダメージを与えることを目的として嫌がらせを繰り返すこと」をモラル・ハラスメントという場合も多いです。

このようなモラル・ハラスメントは、夫婦間で問題になりがちと考えられていますが、職場でも同じような嫌がらせがされないとは言い切れません。

パワハラとの違い

職場でのハラスメントと言えば「パワーハラスメント」が挙げられるかと思います。

パワー・ハラスメントについては、従前は法整備がされていませんでしたが、2019年に労働施策総合推進法の改正により、職場におけるパワー・ハラスメント対策が大企業に、2022年4月1日からは中小企業に対しても義務が課されました。

当該法整備では、パワー・ハラスメントは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と整理されています。

モラル・ハラスメントとパワー・ハラスメントは、同じハラスメントではありますが、その範囲は異なります。

パワー・ハラスメントはあくまで職場での優越的な関係を背景として、業務上適正な範囲を超えて、相手の就労環境を害する行為であり、モラル・ハラスメントより相当に限定的な概念です。

より簡単に分ければ以下の通りとなるかもしれません。

- モラハラ:立場や業務関連性に関係のない、精神的ハラスメント

- パワハラ:職場で優位的地位を背景に、業務適性な範囲を超えて行われる、精神的・肉体的ハラスメント

なお、ここでいう職場上優位な立場とは、上司・部下の関係だけを意味しません。

この関係は事実上の優位性があれば足りますので、同僚間でも成立しますし、部下から上司に対するハラスメントもパワー・ハラスメントとなることがあります。

たとえば、部下が勤続30年のベテラン社員で事業場内での立場が強く、上司が中途で入ってきて職場での立場が弱いというような場合には、部下の上司に対する優位性を認める余地があります。

判断基準

モラハラについては、定義が明確でないことや一般的にも定まった概念がないことから、何がモラル・ハラスメントにあたるかについて判断するポイントは特にありません。

また、モラル・ハラスメントに該当する・しないにより、法的責任が直ちに生じるようなものでもありません(そもそもモラル・ハラスメントという法概念がありません)。

ただ、モラル・ハラスメントが社会的相当性を欠くような場合には、民法上の不法行為に該当するなどして一定の法的責任が生じることは十分あり得ます。

他方、パワー・ハラスメントについては、パワー・ハラスメントの定義に該当するかどうか、すなわち職場内の優位性を背景としているかどうか、業務の適正な範囲を超えるものかどうか、相手の職場環境を害するものかどうかという観点から検討することになります。

職場内でのハラスメントとなり得るケース

職場内でのハラスメントケースとしては、例えば以下のような事例が考えられます。

- 精神的な苦痛を与える行為

- 人間関係を切り離す行為

- プライベートに過剰に立ち入る行為など

精神的な苦痛を与える行為

精神的な苦痛を与える行為のひとつとして、非難できるポイントを見つけてしつこく責めるということがあり得ます。

- 「仕事が遅い」「仕事が雑」という注意を過剰に繰り返す

- 仕事のミスをいつまでも執拗に避難する

ミスがあった場合に注意指導がされるのは当然ですが、そのような通常の注意指導を超えて、仕事が遅い・雑といった主観的評価を押し付けてくるような場合や些細なミスを大げさに指摘されて執拗に注意されるようなことは、場合によってはハラスメントといってもよいかもしれません。

人間関係の切り離し

人間関係の切り離しとは、要するに職場内の人付き合いから隔離することを意味します。

- 挨拶を無視する

- 会社内の飲み会に誘わない

- 業務上必要な連絡をしない など

会社という組織では、職場内の人間関係もその就業環境には重要です。

そのような人間関係から切り離すことは、相手を職場内で孤立させる行為であり、場合によってはハラスメントとなります。

プライベートへの過剰な干渉

プライベートへの過剰な干渉とは、個人のプライバシーに過剰に立ち入る行為です。

- 個人の私生活上の事柄にダメ出しを繰り返す

- 休日中、休暇中に執拗に連絡をする

職場は、あくまで仕事をする場であり、私生活上の事柄とは基本的に切り離された世界です。

しかし、そのような職場内の関係性を飛び越えて、相手の私生活所の事柄やプライバシーに不躾に立ち入るような言動は、場合によってはハラスメントとなり得ます。

モラハラを職場で受けた場合の対応方法

職場内でもしもモラハラにあったと感じた場合、どうすればよいでしょうか。

まず、当該事例が社会的なハラスメントに該当するかどうかは慎重に吟味する必要があります。

上記のとおり「モラハラ」は単なる俗語であり、決まった意味も特にありません。

そのため、自分の気に食わないことをすべて「モラハラ」ということもできてしまします。

しかし、自分が気に食わないというだけで周囲の言動を「モラハラ」と断じて、被害者として振る舞うことが必ずしも正しいとは限りません。

したがって、まずは自分の境遇を客観視し、人間関係としてあり得るレベルなのか、社会的相当性を超えるレベルなのかということは慎重に考えたいところです。

以下は、周囲の言動が、社会的相当性を超えて不法行為(ハラスメント)と呼べるような場合に対応するべき事柄を記載しています。

繰り返しますが、あなたが不愉快と思う言動の全てが「モラハラ」というわけではありません。

過剰な反応は自分の立場を悪くする可能性もありますので、十分ご留意ください。

相手の言動について証拠を確保する

相手の言動がハラスメントであることを主張するためには、何よりも証拠が大切です。

相手の言動を証拠化する方法としては、ICレコーダーや携帯電話などで録音する、メールやLINEのメッセージを保存する、相手の言動を備忘録に記録するなどの方法がありえます。

パワハラ・セクハラについて弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |

|---|---|

| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |

| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |

| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |

| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |

| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |

| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |

| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |

職場でハラスメント被害を受けた場合の4つの対処法

職場でのハラスメント被害の主な対処法としては、以下のような方法が挙げられます。

ここでは、それぞれの対処法について解説します。

- 社内・社外の相談窓口へ相談する

- 書面で警告する

- 労働審判・訴訟を申し立てる

- 退職する

対応窓口へ相談する

現在、多くの企業にはハラスメントに対する防止措置として、相談窓口を設けているケースが多いです。

ハラスメント被害に遭った際は、まずは社内窓口へ相談することを検討しましょう。

社内窓口がない場合、又は社内窓口に相談しても解決が難しい場合には、社外窓口への相談も検討しましょう。

主な相談先としては以下があります。

| 相談先 | 概要 |

|---|---|

| 総合労働相談コーナー|厚生労働省 | あらゆる労働問題の相談が可能 |

| 労働組合相談センター|NPO法人 | あらゆる労働問題の相談が可能 |

| みんなの人権110番|法務省 | 人権問題に関する相談が可能 |

| 法テラス | 法的トラブルに関する相談が可能 |

なお、これら相談先はあくまで「今後の対応に関するアドバイス提供」が主な対応となります。

「アドバイスだけでなく、問題解決のために具体的なサポートをしてほしい」という方については、弁護士へ相談するのが適切でしょう。

弁護士であれば、単なるアドバイスにとどまらず、その後の事件処理を一任することもできます。

書面で警告する

あまり推奨されませんが、加害者に対して書面で警告するという方法もなくはありません。

しかし、この方法はあまり一般的ではありませんし、一方的・独善的な対応と評価されるリスクもあります。

通常は、社内窓口への相談を優先すべきですし、相手に何らかのアクションを取るのであれば弁護士に相談するべきでしょう。

労働審判・訴訟を申し立てる

労働審判とは、裁判所の労働審判委員会が主催する労使間のトラブルを解決する手続きです。

訴訟は、言うまでもなく民事裁判です。

ハラスメント被害について、相手や会社に損害賠償請求をしたいという場合に利用を検討しましょう。

退職する

「上記手段でも思うような結果が得られない」「会社に居づらい」というような場合は、会社を辞めるのも選択肢のひとつです。

日々仕事をおこなうにあたって、職場の雰囲気や人間関係などは重要な要素のひとつです。

もし、自分にとって満足に働ける環境ではないと感じているのであれば、別の環境へ移るのも有効でしょう。

まとめ

職場での人間関係トラブルは、働いている方なら一度は悩むことでしょう。

モラハラというもの自体があまり一般的ではないうえ、職場でのモラハラというものは更に一般的ではありませんが、もし職場で辛い境遇に置かれているということがあれば本記事を参考にして、何かしら行動を開始してはいかがでしょうか。

なお、「ベンナビ労働問題」には、ハラスメント(モラハラ含む)に強い弁護士が多数掲載されておりますので、弁護士に相談・依頼を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

職場での過度なハラスメント行為には、慰謝料請求ができます。ハラスメント行為をしてくる相手に慰謝料を請求したい方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、解決に向けて取るべき手段をアドバイスしてくれるうえ、以下のようなサポートも望めるからです

・ハラスメントが原因で休職・精神疾患になった場合は損害賠償を請求する

・会社に対して職場環境配慮義務違反で訴える

・悪質なハラスメントの場合は刑事告訴する

労働問題弁護士ナビでは、ハラスメント問題に注力している弁護士を掲載しています。

初回相談無料の事務所もたくさんあります。一人で悩まず、まずは相談してみましょう。

パワハラ・セクハラについて弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 | |

|---|---|

| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |

| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |

| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |

| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |

| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |

| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |

| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |