交通事故の相談をしたものの、弁護士に不信や不安な気持ちを抱えてしまう人は珍しくありません。

弁護士に対し以下のような悩みがある場合は、弁護士の変更も視野に入れましょう。

- 依頼後、何ヵ月も連絡がなく、こちらから連絡をしても返答がない

- 会話をほとんど聞いてくれない

- あまりやる気がなく、調査もほとんどしてくれない

- 代表はしっかりしているものの、担当弁護士に不安がある

- 保険会社が提示した金額での和解をすすめてくる

依頼者様の中には、「変更を申し出るのは失礼かもしれない」と不安になる方もいます。

しかし、そのまま継続して依頼すると、望まない結果になるリスクもあります。

こんな言い方をすれば怒り出す弁護士もいるかもしれませんが、弁護士は、あなたにとって【交渉を有利に進めるための道具】でしかありません。

その道具に不安があったり、不満があったりすれば持ち変えるのは当然です。

本記事では、弁護士を途中で変更する方法や注意点、弁護士を選ぶポイントを紹介します。

交通事故の相手との示談成立前であれば、原則いつでも弁護士を変更できます。

示談さえ成立していなければ事態を挽回できる可能性は十分ありますので、安心してください。

まずはほかの弁護士にセカンドオピニオンを求めて、変更するべきかどうか考えましょう。

弁護士といってもタイプはさまざまで、少なくとも以下のポイントは押さえておくべきです。

・交通事故問題の解決に注力している

・難解な専門用語を分かりやすく解説してくれる

・過去にトラブルを起こしていない

『ベンナビ交通事故(旧:交通事故相談ナビ)』は、交通事故問題の解決に注力している弁護士を掲載しているサイトです。

初回相談無料の事務所も多くあり、まずはセカンドオピニオンの相談が可能かどうか連絡してみることをおすすめします。

無料相談できる弁護士一覧

一度依頼した弁護士を変更することは可能

交通事故に遭い(もしくは交通事故を起こした)、弁護士に依頼したものの、何かしらの理由で弁護士を変更したいと考えている方もいるかもしれません。

結論からいうと、弁護士の変更は可能です。

弁護士との契約は委任契約であり、いつでも解除することができます。

弁護士の対応が遅い、相性が合わない、あるいは、より専門的な知識を持った弁護士に依頼したいなど、変更理由は何でも構いません。

ただし、示談が成立してしまうと原則として変更は難しくなるため、早めの判断が大切です。

弁護士を変更する場合には、現在の弁護士にその旨を伝える前に、下準備として後任弁護士を見つけておく必要が有ります。

そうしなければ、現在の弁護士との関係が悪化するものの、後任が決まらず途方に暮れるということが生じてしまいます。

まずは、後任弁護士の費用設定等も確認し、弁護士変更によって損をすることが無いかどうか確認してください。

そして、後任弁護士が内定した時点で、前任に解約の意思を伝えるという流れをとる必要があります。

また、加害者側にも弁護士変更を伝える必要がありますが、これは、後任の弁護士がおこなうのが通常です。

弁護士を変更することで、より安心して示談交渉を進めることができます。

もし、現在の弁護士に不安がある場合は、一度、別の弁護士にも相談してみることをおすすめします。

交通事故の弁護士を変更するのが難しい3つのケース

交通事故の弁護士を変更することは基本的に可能ですが、これから紹介する3つのケースの場合は、変更が難しいといえます。

1.示談が成立している

示談が成立している場合、弁護士を変更することは非常に困難です。

示談とは、被害者と加害者(または保険会社)が話し合い、損害賠償の額などを決めて合意することです。

一度合意した内容を一方的に変更することは、契約違反となる可能性が高く、法的にも認められないケースがほとんどです。

示談成立後の場合、示談内容に誤りがあったり、新たな事実が発覚したりといった特別な事情がある場合にかぎり、再度交渉をおこなえる可能性があるにすぎません。

しかし、このようなケースは非常に少なく、一般的には示談成立後の弁護士変更は難しいと思ってください。

2.弁護士変更により、過分に費用が掛かってしまう場合

損害賠償額が極めて多額になる重度後遺障害の事案等では、多少弁護士費用に無駄が生じたとしても、信頼を失った弁護士に事案を進めさせるよりも信頼できる弁護士に変更するほうが、依頼者の方にとって良い結果となることが多いといえます。

しかし、少額の賠償額の事案の場合、弁護士変更によって二重に費用が掛かってしまうと、【現在の弁護士に継続させることで得られる経済的利益】よりも【弁護士を変更した場合に得られる経済的利益】がより小さくなってしまう場合があります。

弁護士費用特約がある場合でも、保険会社によっては、「着手金の二重払いはできません」という運用の会社があります。

その場合には、弁護士費用特約利用可能な案件であるにも関わらず、弁護士変更のせいで、別途一定の着手金相当額を支払う必要が出てくるという場合もあります。

こういった、費用対効果を考慮して、弁護士を変更することが特にならないため、現状の弁護士で続けざるを得ないという事案もあります。

なお、こういった問題は、前任弁護士による手続きが進展していればしている程、顕著になります。

交通事故で弁護士の変更を検討したほうがよい7つの状況

弁護士にこのまま依頼を継続するか、変更するかを迷っている方は、自分の状況と照らし合わせて検討してみてください。

1.弁護士からの連絡や対応が極端に遅い

実績豊富な弁護士は複数案件を取り扱っているため、すぐに返信するなどの対応は難しいことが多いとはいえます。

しかし、自分から連絡をしているにも関わらずなかなか音沙汰がないような場合は、弁護士の変更を検討しはじめてよいでしょう。

なお、交通事故案件は、状況によって手続きが停滞するように見えることが多々あります。

たとえば、後遺障害診断等は等級が下るまでに2ヵ月以上かかることも珍しくありません。

その期間は、弁護士も待つことしかできません。

そのため、弁護士からの頻繁な連絡がないからといって不安になることはありません。

ただ、状況確認の連絡をしてみて、それでも何日も折り返しがないような場合には、不安になって当然です。

そのような弁護士は、案件を抱えすぎて全く仕事が追いついていない場合や、そもそも依頼者を軽視している場合があります。

例えば、この監修記事を執筆している私は、受任時に「依頼者様からのお問合せに対しては、2営業日以内には返信いたします」とお伝えし、「万が一、2営業日以内に私からの折り返しが無い場合には何らかの手違いが生じている可能性があるため、遠慮なく催促の電話をしてください」とお伝えしています。

このように、弁護士からの連絡遅滞で依頼者様を不安にさせないようにすることも大切な業務であると考えています。

また、弁護士の対応が遅いとその分解決まで時間がかかってしまうため、弁護士の変更を考えてみてもよいでしょう。

2.弁護士と馬が合わない

弁護士の言動や動き、法律事務所の雰囲気などから「馬が合わない」と感じてしまうケースもあります。

弁護士とは、最低でも数ヵ月以上の付き合いになります。

その弁護士とやり取りをすることでストレスを感じるようであれば、早々に弁護士の変更も検討しましょう。

3.弁護士とのコミュニケーションが取りにくいと感じた

交通事故の示談を成功させるには、自分の置かれた状況を弁護士に正確に把握してもらう必要があります。

知識があってもコミュニケーションが取りにくい弁護士だと、状況の認識の違いにより納得いく解決を目指すことができない可能性もあるのでご注意ください。

依頼した弁護士が一方的で話を聞いてくれなかったり、いわゆる逆切れのような態度を示す弁護士であれば、問題が起こった際に揉め事へと発展してしまう可能性が高いといえます。

そのため、この先やり取りを続けていくのが不安な場合は弁護士の変更を検討してみてもよいでしょう。

4.弁護士の交通事故の経験が乏しい

経験の少ない若手弁護士であればもちろんですが、弁護士歴の長いベテランと呼ばれる弁護士であっても、交通事故案件の経験が乏しいことがあります。

その場合だと、手続きが的確に進められず思うような示談金を獲得できなくなる可能性があります。

交通事故分野は後遺障害など医療知識や、医師との面談のノウハウなど特殊な専門的知識が必要になることがあります。

一定数の交通事故事案の受任経験がない弁護士では、依頼者様の希望どおりに保険会社との示談交渉を進めることは難しいといえます。

多人数が所属する事務所の場合、受任段階では経験豊富な弁護士が対応するが、受任後に実際に事案を担当する弁護士は若手の新人弁護士で不安や頼りなさを感じるような場合もあります。

こういった場合にも、まずは担当弁護士の交代を要請すべきでしょう。

そして、改善されないようであれば、法律事務所自体を変えることを考えてみてもよいと思います。

5.話がころころと変わる

報告の度に前と言っていることが変わったり、受任時に受けた方針説明と違う処理がおこなわれたりしている場合には、弁護士を疑う必要があります。

もちろん、案件によっては様々な事情変更から思わぬ方針変更を強いられることがあります。

しかし、そういった特殊事情もなく、方針がころころと変わってしまうのであれば、弁護士の能力を疑う必要があるかもしれません。

6.自分の希望する解決に向かってくれない

交通事故の交渉や訴訟は、過去の裁判実務に則した形で進んでいくことが通常です。

そのため、あなたの希望が裁判実務とかけ離れているのであれば、あなたの希望が通らないこともやむを得ません。

しかしながら、例えば、主婦の休業損害の請求ができるはずなのに、保険会社の言いなりになって依頼者の希望を無視して手続きを進めてしまうという弁護士に不満を感じた方が、私に後任を依頼されたことがあります。

本来ならば、請求できるはずのものをなぜか主張せず保険会社の言いなりで解決するというスタンスの弁護士であれば、変更を検討する必要があります。

7.弁護士が業務停止状態になった

弁護士の変更を検討するというよりも変更せざるを得ない状況です。

滅多にあることではないですが、依頼先の弁護士が業務停止状態になった場合はこれ以上の手続きは任せられません。

すぐに新しい弁護士への依頼を検討しましょう。

既に支払ってしまった着手金に関しては、業務停止になった法律事務所が所属する弁護士会へ問い合わせをして対応するようにしてください。

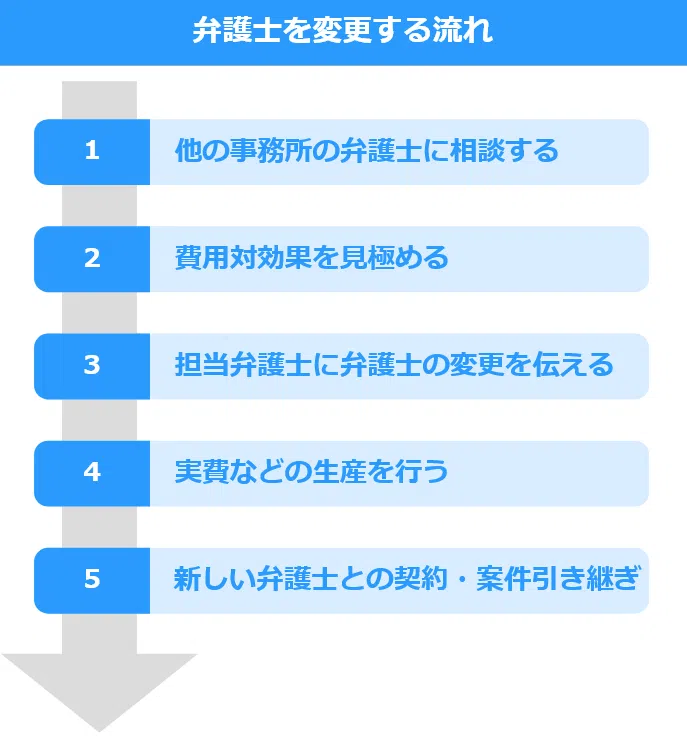

弁護士を変更する流れと方法

※上記4は「実費などの生産」ではなく「弁護士費用や実費等の精算」です。

上記で「弁護士の変更を考えてみてもよいのではないか」という事例を紹介しました。

ただ、これはあくまでも「検討してみてよいのではないか」という状況です。

当初、弁護士に対して不信感を覚えたものの、しっかりとコミュニケーションをとって状況を整理すれば、何ら問題のない処理がおこなわれていたということも多々あります。

また「相談後即座に状況が改善された」という事例も多々あります。

そして、そうした指摘をいただくことで弁護士のサービスはよりよいものへと成長します。

ただ、依頼している弁護士との間でどうしてもくすぶった不満が解決できない場合には、まずセカンドオピニオンを取得してみてください。

事務所内の別の弁護士に担当を変更してもらうという形でなく、別の法律事務所の別の弁護士に変更する場合の一般的な流れは以下のとおりです。

- ほかの法律事務所の弁護士に相談し、引継対応してもらえるかどうかを確認する。

- 弁護士を変更した場合の費用的なメリットデメリットを検討して、変更することを決める。

「弁護士費用特約」利用者は保険会社に、弁護士を変更する旨を伝える - 担当弁護士に弁護士の変更を伝える

- 弁護士費用や実費などの清算をおこなう

- 新しい弁護士と契約し案件の引継ぎをおこなう

1.ほかの法律事務所の弁護士に相談する

弁護士に不審感を覚えた場合でも、いきなり現在の弁護士を解約して、別の弁護士に変更する前に、ほかの弁護士によるセカンドオピニオンを取得してください。

これにより、あなたが問題視している弁護士の言動が一般的なものだと気つけたり、反対に変更する決め手になったりすることもあります。

ただし、弁護士は、ほかの弁護士の仕事の内容に口出ししてはならないというルールがあります。

そこで、セカンドオピニオンの取得に際しては、不満に感じている状況を伝えたうえで「●●弁護士ならどのように処理しますか?」と尋ねてみてください。

より多くの弁護士の意見を聞きたい方は、無料相談を上手に利用しましょう。

そういった情報収集をおこなって引継ぎを依頼する弁護士を決めておくのがポイントです。

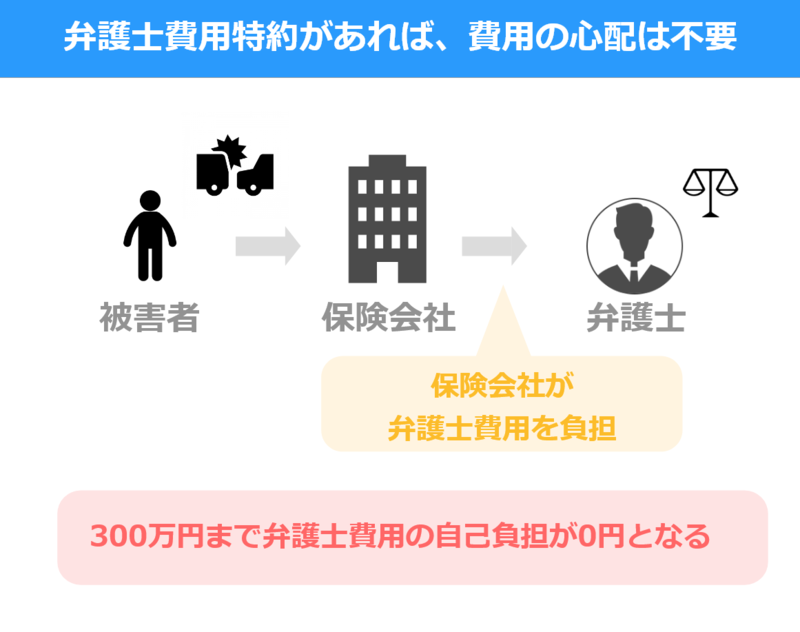

2.費用対効果を見極める

弁護士を変更する場合、弁護士費用特約等が利用できる場合には、その特約の内容によって、実質、依頼者様の負担0円で弁護士を変更できる場合があります。

しかし、弁護士費用特約であっても事案や契約内容によっては負担が生じる場合があります。

そこで、弁護士の変更を検討し始めた場合には、事前に弁護士費用特約の担当者の方にも相談をするようにしてください。

変更することを保険会社に伝え忘れると、弁護士費用特約を利用できなくなる可能性があります。

また、後任の弁護士にとっても弁護士費用特約が利用できるかどうかは、受任できるかどうかを考えるうえで重要な問題です。

必ずあらかじめ連絡しましょう。

また、弁護士費用特約が利用できない案件の場合、着手金は通常2重にかかることになります。

10万円の増額交渉を目的に弁護士を変えたいけれど、そのために15万円の負担がかかるのであれば全く意味がありません。

このように、費用対効果の見極めも大変重要なテーマとなります。

3.担当弁護士に弁護士の変更を伝える

費用対効果を考慮したうえで、変更すると決めたら、必ず担当弁護士に契約を解約する旨を伝えましょう。

変更理由で迷う人もいますが、解約の伝え方に関しては、後任予定の弁護士に相談すれば、ベストな方法を教えてもらえるはずです。

あまり感情的に理由を伝えてしまうと、トラブルの元になりかねないので、あくまで淡々と伝えましょう。

4.費用や実費などの精算をおこなう

成功報酬型の法律事務所でも、途中で解約する場合、実可動に応じた一定の費用や実費を請求される場合があります。

必ず、きちんと精算をおこないましょう。

5.新しい弁護士と契約し案件の引継ぎをおこなう

完全に契約を解消してから、新しい弁護士と契約をおこないます。

案件の引継ぎに関しては2通りあり、ひとつは弁護士間で引き継ぎをおこなう場合です。

もうひとつは、あなたが前の弁護士から資料を受け取り、後任に引継ぐケースです。

契約を打ち切った弁護士と顔を合わせるのはお互いに気持ちいい話ではないでしょう。

できるだけ弁護士間で引き継ぎをしてもらうように相談してみてはいかがでしょうか。

法律事務所内で弁護士を変えてもらうことが可能

ひとつの法律事務所に複数の弁護士がいる場合、法律事務所内での弁護士変更が簡単にできる場合もあります。

このメリットは、新しく法律事務所を探す必要がないことと、着手金を再度支払わないで済むケースがあることです(法律事務所によって異なります)。

この方法は、代表弁護士もしくは事務員に担当弁護士を変更してほしい旨を伝えます。

代表弁護士に対応してほしい場合は、そのことも伝えておきましょう。

話が通ったら、法律事務所内で弁護士が変更されます。

引継ぎも法律事務所内でおこなわれるので、特別な手続きなどは必要ありません。

ただし、ひとつの法律事務所に複数の弁護士がいる場合でも、法律事務所によっては、弁護士間で案件の共有ができないシステムになっている場合があります。

その場合には、結局別の法律事務所で弁護士を探す必要があります。

また、特定の弁護士を希望してもその希望が通らない場合もあります。

弁護士を途中で変更する際の注意点2つ

弁護士を途中変更する際の注意点についても知っておきましょう。

1.着手金は戻ってこない

契約内容にもよりますが、一般に、着手金は弁護士に依頼へ取り組んでもらうために支払う費用です。

依頼結果の成功・失敗に関係なく必要になるもののため、途中で弁護士変更をしても返金されません。

契約だけして、まだ依頼に取りかかっていない状況だと着手金の一部が返済されるケースもあるようです。

しかし、基本的に弁護士が依頼に取りかかった状況では着手金は返ってこないものだと認識しておきましょう。

また、着手金無料の弁護士に依頼していても、もともとの契約内容次第では、解約料金が設定されている場合もあります。

弁護士の途中変更に費用が必要になるケースもあるのでご注意ください。

2.成立した示談の内容は変更できない

原則として、示談は一度でも成立してしまうと後から内容の変更ができません。

示談金を受け取った後に「やっぱり少ないから請求しなおしたい」というのは認められないのでご注意ください。

第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法第695条

弁護士の変更が間に合うタイミングは示談が成立する前です。

示談交渉が進んでいても示談書の調印が完了していない段階であれば、変更は原則として可能です。

弁護士が報告する示談内容に納得できない場合は、安易に示談に応じないようにしましょう。

解約の際にトラブルが生じた場合は弁護士会に連絡し相談

弁護士に解約を申し出た際に料金や依頼進行で揉め事になった場合には、各県の弁護士会に相談してください。

相談窓口でも解決しない場合には、紛議調停を利用しましょう。

紛議調停(ふんぎちょうてい)とは、弁護士と依頼者様の間に弁護士会が入り問題解決の道を探ってくれる制度です。

弁護士が解約に応じてくれない、依頼時に提示された解約金より多額の請求をされたなど、解約時にトラブルが生じた場合は直ぐに、担当弁護士が加入している弁護士会に相談してください。

以下のサイトに連絡先が記載されています。

また、弁護士会は、解約時のトラブルだけでなく職務中の怠惰や態度についての相談も受け付けています。

解約の理由が弁護士の業務姿勢の人は一度相談してみましょう。

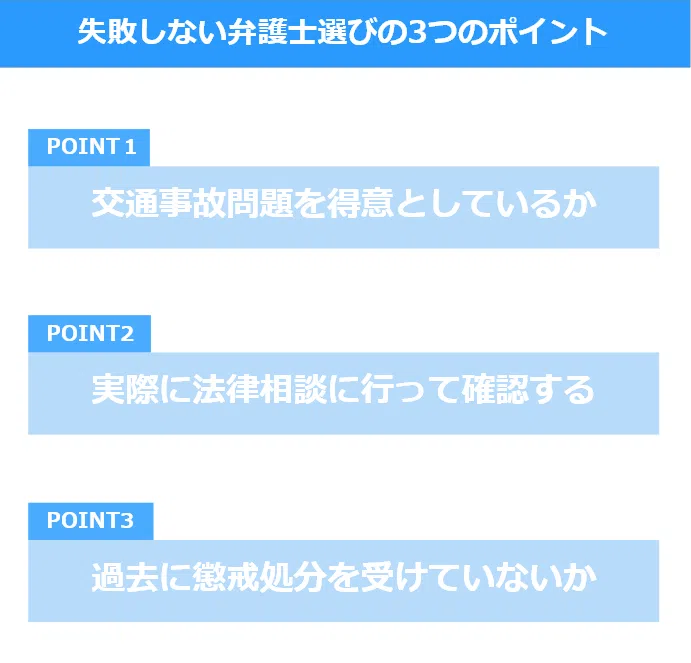

失敗しない弁護士選びの3つのポイント

弁護士選びで失敗しないために、弁護士を選ぶ際のポイントを把握しておきましょう。

ここでは、失敗しない弁護士選びのポイントを3つ紹介します。

1.交通事故を得意としているか

弁護士を選ぶ際に最も重視すべきポイントは弁護士の能力と経験です。

上記でも触れましたが、交通事故分野は法律知識だけでなく医療知識も求められるので、問題解決をした経験の有無が示談金に大きく影響します。

近年ではホームページ上に自分の得意分野や解決実績を紹介している弁護士が多い傾向です。

気になる弁護士がいる場合は、事前に情報収集をしておくと依頼をするべきか判断をしやすくなるでしょう。

ただ、「保険会社から提示された慰謝料を増額しました!」というパターンの解決実績の場合には注意が必要です。

というのも、交通事故に携わったことのある弁護士であれば、保険会社からの提示を増額させた実績は、むしろ当然の実績です。

その点は注意してください。

また、ベンナビ交通事故のような交通事故を注力分野とする弁護士だけを紹介しているサービスを活用して、自分の状況に合った弁護士を探すのもおすすめの方法です。

無料相談できる弁護士一覧

2.法律相談で弁護士をテストしてみる

交通事故の案件では「逸失利益」や「後遺障害」など、難解な専門用語が多く登場します。

こうした難解な用語や知識をどれだけわかりやすく説明できるかというのは、弁護士の能力を図るうえでの重要なバロメーターになります。

また、交通事故の示談交渉を成功させるには依頼者様の状況を弁護士が正しく理解する必要があります。

しかし、弁護士の説明が難しくて何を言っているのか理解できないという状況だと正確な意思疎通は難しいでしょう。

逆に過去の実例等を踏まえ、依頼者様に疑問点が残らないようにわかりやすく説明できる弁護士は、それだけ経験や知識やコミュニケーション能力が高いといえます。

そのような弁護士は交通事故問題に関する専門性が高い可能性といえるため、契約をすれば心強い味方になってくれるはずです。

この見極めのためには、法律相談を利用してじっくりと話しを聞いてみるということが有効です。

このコラムを執筆している私は、【法律相談の場は、相談者の方が弁護士をテストする場所】だと考えております。

遠慮せずに聞きたいことを聞いて、その質問にどれだけきちんとした回答ができるのかをしっかりと確かめることで、弁護士をテストしてみてください。

3.過去に懲戒処分を受けていないか

弁護士は不正行為や業務姿勢に問題があると、懲戒処分による業務停止を受けるケースがあります。

そのような弁護士への依頼はトラブルが生じるリスクが高いので、基本的に避けるようにした方が無難であるといえるでしょう。

「弁護士懲戒処分検索センター」で弁護士の名前を検索すれば懲戒された弁護士か確認できます。

依頼を検討する場合は、事前に調べておくことをおすすめします。

まとめ

依頼中の弁護士について不満を感じている場合、原則として、示談が成立する前であれば依頼途中でも弁護士の変更は可能です。

もっとも、弁護士を変更した場合の費用対効果は事案によってまちまちです。

また、後任の弁護士にとっても前任弁護士の不手際を是正することは大変困難です。

そのため、弁護士の変更を考えているのであれば、なるべく早い段階でセカンドオピニオンを取得してください。

依頼している弁護士に不満がある場合でも、示談成立前ならまだ挽回できる可能性は十分にあります。

この記事を参考に、その後の対応を慎重に検討してみてはいかがでしょう。

無料相談できる弁護士一覧