交通事故の被害に遭って治療を受けていると、なかには医師から「これ以上治療を続けても改善は望めない」と症状固定の診断を受けることもあります。

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、申請手続きをおこなって後遺障害等級認定を受けることで「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などの賠償金を請求できるようになります。

後遺障害申請では後遺障害診断書の提出が必要であり、記載内容に誤りがあったり記載漏れがあったりすると、納得のいく等級認定がされずに賠償金が低額になるおそれがあります。

本記事では、後遺障害診断書のもらい方や記載内容、納得のいく等級認定を受けるためのポイントなどを解説します。

後遺障害診断書とは?

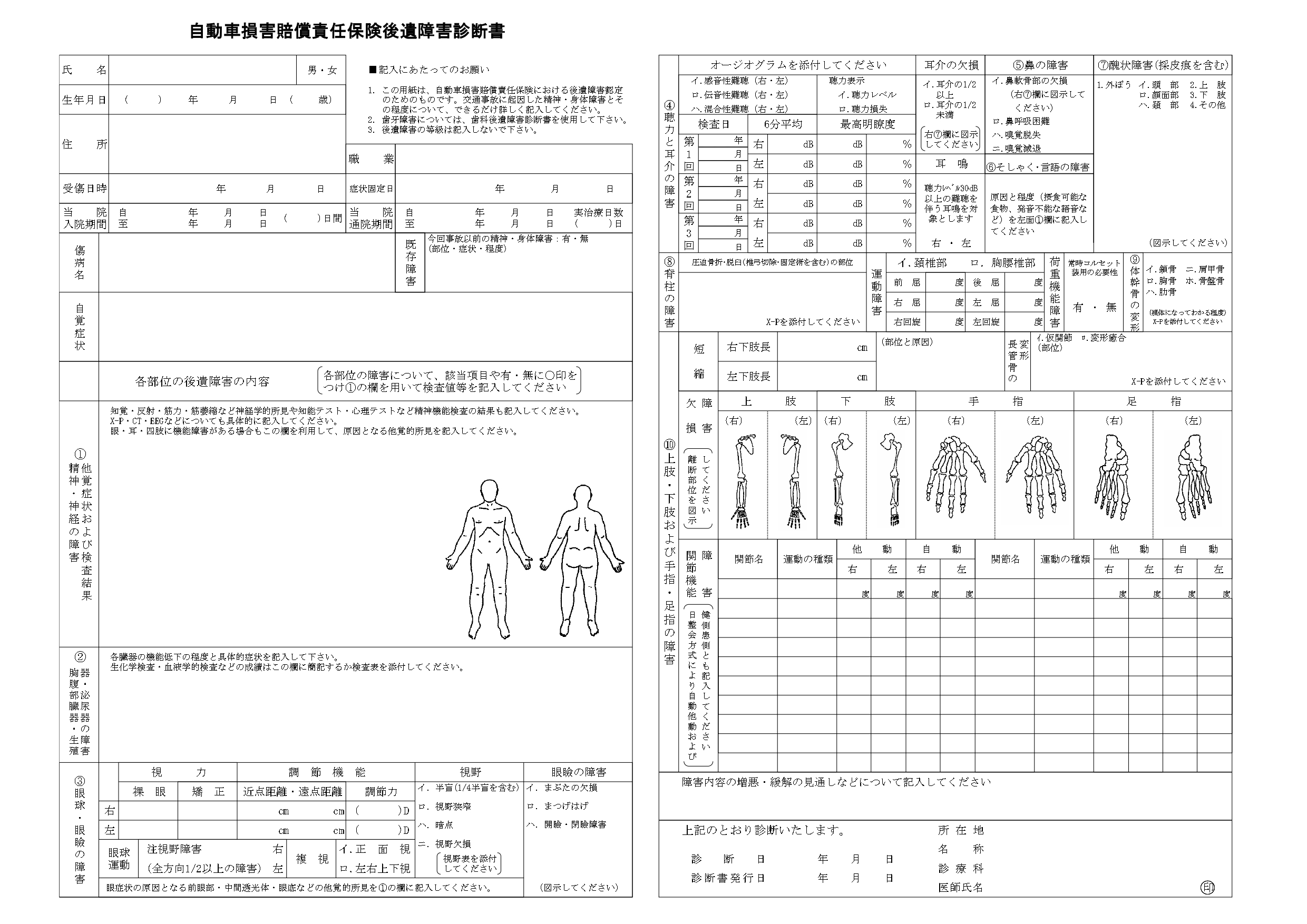

後遺障害診断書とは、後遺障害等級の認定を受けるために必要な書類であり、正式名称は「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」です。

後遺障害等級認定の審査では後遺障害診断書の記載内容が重視され、適切に作成しないと低い等級が認定されたりして賠償金が低額になるおそれがあります。

ここでは、後遺障害診断書を書く人や作成するタイミング、作成にかかる費用や期間などを解説します。

後遺障害診断書を作成する人

後遺障害診断書は医師だけが作成でき、整骨院や接骨院などでは作成できません。

けがの治療を担当した主治医が作成するのが通常で、さまざまな症状があって複数の診療科で治療を受けた場合は各医師に作成してもらうことになります。

後遺障害診断書を作成するタイミング

交通事故後に医師から症状固定の診断が出た時点で、速やかに後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

たとえば、痛みや痺れなどの神経症状や関節の動かしづらさなどの機能障害に関しては、最低でも6ヵ月間は様子を見て、それでも回復が見込めない場合には症状固定の診断が出るのが一般的です。

一方、指の欠損などの一定期間経過しても元に戻らないような状態の場合は、6ヵ月経過しなくとも症状固定とみなされます。

【関連記事】 後遺障害認定を受けるまでの流れとは?非該当になった場合の対処法

後遺障害診断書の作成費用・期間

後遺障害診断書の作成料金は病院ごとに任意で定められています。

平均的な金額は「1通あたり5,000円~6,000円程度」ですが、1万円近くかかることも珍しくなく、病院によっては2万円以上請求されるケースもあります。

多くの場合、後遺障害診断書の作成費用は一旦自己負担することになり、等級認定されなかった場合は戻ってきません。

後遺障害診断書の作成期間についても病院によって異なり、早ければその場で作成してもらえることもありますが、なかには1ヵ月程度かかるケースもあります。

後遺障害診断書のもらい方

後遺障害診断書の記入用紙は保険会社にもらうほか、インターネットでダウンロードすることもできますが、作成できるのは医師のみです。

原則として、診察や治療を受けた医師に作成を依頼しなければなりません。

まったく診察を受けたことのない医師に依頼してもすぐには作成できないため、この場合は診療記録を取り寄せたり、数ヵ月ほど通院したりする必要があります。

なお、整形外科で診察を受けずに整骨院などに通ってしまうと、けがの状態や交通事故との関連性がわからなくなってしまい、後遺障害診断書を作成できない可能性があります。

交通事故でけがをしたら、まずは整形外科に通院しましょう。

後遺障害診断書の記載内容

ここでは、後遺障害診断書の記載内容について解説します。

後遺障害診断書の書式【ダウンロード可】

後遺障害診断書の書式は以下のとおりで、以下リンクからダウンロードできます。

1.申請者の氏名・性別・生年月日・住所・職業

氏名・性別・生年月日・住所・職業など、後遺障害等級認定の申請者に関する情報を記載します。

2.受傷年月日

受傷年月日の欄には、初診日などではなく「交通事故の発生日と同じ日付」を記載します。

3.症状固定日

症状固定日とは「通院や治療を続けてもこれ以上回復する見込みがない」と医師に判断された日付のことを指します。

4.入院期間・通院期間

診断書の作成を依頼した病院で入院・通院していた期間を指します。

転院歴がある場合、転院前の入院歴・通院歴は記載されません。

5.傷病名

傷病名の欄には、症状固定となった時点で心身に残っている傷病を記載します。

6.既存障害

既存障害の欄には、交通事故の前から申請者が抱えていた精神的な病気や身体的な傷病などを記載します。

7.自覚症状

自覚症状の欄には、これまでの診察で申請者が医師に伝えていた症状について記載します。

この項目は、申請者の意見を直接記載してもらえる項目でもあります。

8.他覚症状・検査結果

他覚症状・検査結果の欄には、病院でおこなわれた検査の数値や画像所見などを記載します。

9.障害内容の増悪・緩解の見通し

後遺障害について、軽減・緩解・不変・増悪といった今後の見通しなども記載されます。

後遺障害診断書を作成してもらう際のポイント

後遺障害診断書は被害者が自分で作成する書類ではないため、希望どおりの内容を書いてもらうのは非常に困難です。

しかし、だからといって医者に全て任せてしまうと、適正な等級が認定されない可能性もあります。

「自分が思っていた内容と違う」「事実と異なる箇所がある」といった状況をできるだけ防ぐためにも、後遺障害診断書を作成してもらう際の注意点を把握しておきましょう。

医師には自覚症状を正確に伝える

後遺障害診断書の記載項目の中でも、申請者の申し出を直接反映できるのが「自覚症状」の項目です。

ここで不備・不足があると後遺障害として等級認定されないこともあるため、医師には日頃から正確に自覚症状を伝えておくようにしましょう。

「身体のどの部位にどのような悪い症状があって、日常生活でどのように困っているのか」など、なるべく具体的に伝えることが大切です。

たとえば、頭が痛む場合に自覚症状を「頭痛」の一言で終わらせるのはおすすめできません。

「頭痛・頸部痛・右腕の痺れが初診時からあり、雨天時はより痛む傾向にあります。ジンジンと激しく痛む日もあってまともに仕事ができません」など、細かく伝えましょう。

後遺障害等級認定のために必要な検査がされているか確認する

たとえ痛みなどの自覚症状があっても、それが検査の数値に反映されていなかったり画像では所見が見られなかったりすると、後遺障害の等級認定が難しくなります。

特にむちうちや耳鳴りなど、本人の自覚症状しか判断材料がないようなケースでは「どのような検査を受けるのか」が重要です。

自覚症状について客観的に判断できる検査はいくつかあります。

たとえば「ジャクソンテスト」や「スパーリングテスト」などでは、医師が患者の頭・肩・腕などを圧迫したり傾けたりして症状の有無を調べます。

腰部の神経症状の検査方法としては、仰向けになった患者の足を片足ずつ持ち上げて状態をチェックする「下肢伸展挙上テスト(SLR)」 というものなどもあります。

後遺障害申請をおこなう前に、上記のような必要な検査をおこなっているか、検査結果について記載があるかどうかなども確認しましょう。

整骨院や接骨院では作成してもらえない

整骨院や接骨院などでは柔道整復師が施術をおこないますが、柔道整復師は後遺障害診断書を作成することができません。

「事故後に病院に行かず、整骨院や接骨院にしか通っていない」というような場合には、後遺障害等級の認定を受けるのが困難になります。

後遺障害診断書を医師が書いてくれない場合の対処法

交通事故のけがの治療をしてくれる医師は、後遺障害診断書の作成においても頼りになる存在です。

しかし、医師は後遺障害等級認定の専門家ではないため、場合によっては「診断書は作成できません」と言われてしまうこともあります。

ここでは、医師に診断書を書いてもらえない場合の対処法をパターン別に紹介します。

後遺症・後遺障害はないと言われた場合

なかには痛みなどが残っているにもかかわらず、医師から「もう後遺症はないから大丈夫です」「日常生活に支障はない程度です」などと言われて後遺障害診断書を書いてもらえない場合もあります。

医師は治療の専門家であり、なかには「こちらの治療対応に問題はなかったから後遺障害を証明する診断書は書きたくない」などと考える方もいるでしょう。

一口に医師といっても、医療には詳しいものの後遺障害等級認定については詳しくないという医師もいます。

また、「後遺症=日常生活に影響を及ぼすほどの重い状態」などと考える医師も少なくありません。

このようなケースでは、こちらから後遺障害診断書の必要性についてわかりやすく説明しつつ、作成を依頼するのがおすすめです。

治療が終了となった時点で「今の状況をそのまま記載していただけませんか?相手方との損害賠償金などの取り決めに大きく影響する書類です」と丁寧に伝えましょう。

治療の経過がわからないから書けないと言われた場合

交通事故被害者のなかには、引っ越しや治療方針の変更を希望したりして、初診を受けた病院から転院する方もいるでしょう。

このような場合、医師によっては「事故発生時からの症状の変化を見ておらず経過がわからないため、後遺障害診断書は出せません」と言われることがあります。

そのようなときは「後遺障害診断書は治療の全経過を記載する必要はない書類です。治療が終了した時点で診ていただいている医師に書いてもらう必要があります」と伝えて作成をお願いしましょう。

転院の場合は、初診を受けた病院に後遺障害診断書の作成を依頼するのも手段のひとつです。

もし「通院期間が短いため診断書は出せない」と言われた場合は、今から一定期間通院して経過を見てもらいましょう。

健康保険で治療を受けているから書かないと言われた場合

なかには「健康保険での治療となっているため、自賠責保険会社への診断書は作成しません」などと指摘される場合があります。

しかし、健康保険を使って交通事故でのけがの治療を受けることは禁止されておらず、健康保険を利用している状態で後遺障害診断書の作成を依頼することも特に問題ありません。

実際のところは問題がないにもかかわらず、「自賠責保険へ提出する診断書は健康保険を利用している方には発行できない」と考えている医師もいるようです。

このようなケースでは「健康保険を使っていても診断書の発行には問題ないことが確認できました。どうしても必要なので作成にご協力いただけますと幸いです」と丁寧に伝えて作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書を作成したあとの流れ

後遺障害診断書を作成したあとは、等級認定の申請手続きをおこない、加害者側と示談交渉をおこなうことになります。

ここでは、それぞれの手続きについて解説します。

1.診断書の内容に誤りや漏れがないか確認する

後遺障害診断書を受け取ったら、まずは記載内容に問題がないか確認しましょう。

誤記載や記入漏れがあると「交通事故と症状との因果関係があいまいである」などと判断されたりして、適切な等級が認定されないおそれがあります。

特に、以下のような点についてしっかり確認しておきましょう。

| 診断書の項目 | チェックポイント |

| 受傷年月日 | 交通事故に遭った日と一致しているか |

| 傷病名 | 傷病が複数ある場合は全て記載されているか |

| 既存障害 | 記入漏れはないか(今回の事故の後遺障害に影響を与えていない場合、その旨も記載されているか) |

| 自覚症状 | 医師に伝えた内容が全て正確に記載されているか |

| 他覚症状・検査結果 | 実施した検査の数値や画像所見は全て記載されているか、検査に不足はないか |

| 障害内容の増悪・緩解の見通し | 症状について今後回復の見込みがない、ということが伝わる内容となっているか |

2.後遺障害等級認定の申請をおこなう

後遺障害等級認定の申請手続きは「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットなどについて解説します。

事前認定の場合

加害者側の任意保険会社が主体となって後遺障害等級認定の申請手続きをおこなう方法が「事前認定」です。

事前認定では、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社へ提出するだけで手続きが完了し、提出後は先方から結果の通知が届くのを待つだけで済むため手間がかからない、というのが大きなメリットです。

ただし、基本的に必要最低限の資料しか集めてくれないため、想定よりも低い等級が認定されるおそれがあります。

被害者請求の場合

被害者自身が主体となって後遺障害等級認定の申請手続きをおこなう方法が「被害者請求」です。

被害者請求では、以下のような必要書類を全て自分で準備して保険会社に提出する必要があり、提出後は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所にて調査がおこなわれたのち結果が通知されます。

被害者請求に必要な書類

- 保険金請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書・診療報酬明細書

- 休業損害証明書

- 通院交通費証明書

- 検査結果の資料 など

被害者請求の場合、事前認定と比べると手間がかかるというデメリットがありますが、自分が必要だと思う資料を全て集めたうえで提出できるため、適正な等級を獲得できる可能性が高いというメリットがあります。

3.相手保険会社と示談交渉をおこなう

後遺障害等級の認定結果が出たあとは、相手方と示談交渉をおこないます。

示談交渉では相手保険会社から示談金が提示され、特に争いがなければ示談成立となり、示談書を作成したのち指定口座に示談金が振り込まれて終了となります。

一方、何度か交渉を重ねても合意が難しそうであれば、民事調停や裁判などに移行して解決を目指します。

最終的に裁判にまでもつれ込んだ場合は、裁判官から和解案を提示されて双方が合意するか、または裁判官によって判決が下されて終了となります。

後遺障害診断書の内容に納得できない場合の対処法

後遺障害診断書の記載内容に不足などがあって納得できない場合には、以下のような対処法があります。

医師に修正や書き直しを依頼する

後遺障害診断書を作成してもらった医師に直接伝えることで、修正や書き直しに応じてくれることもあります。

ただし、等級認定のためにどのようなことを記載すればよいのか判断するには、一定の医学的知識などが必要となります。

たとえ要求どおりに医師が後遺障害診断書を直してくれたとしても、必ずしも納得のいく等級認定が受けられるとはかぎりません。

別の病院に転院して作成してもらう

病院を変えて別の医師に作成してもらう、という方法も有効です。

なかには交通事故の対応に慣れている整形外科などもあるため、そのようなところであれば満足のいく後遺障害診断書を作成してもらえる可能性があります。

ただし、転院後すぐに作成してもらうことはできず、数ヵ月ほど通院したりする必要があるため手間や時間はかかってしまいます。

交通事故に強い弁護士に依頼する

等級認定のために有効な後遺障害診断書が欲しい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

交通事故に強い弁護士であれば、後遺障害診断書が適切に作成されているかチェックしてくれて、不備や不足があれば医師に修正や書き直しなども求めてくれます。

そのほかにも、被害者請求や示談交渉などの交通事故後の手続きを一任でき、依頼者が十分な賠償金を受け取れるように尽力してくれます。

自力での事故対応が不安な方は、弁護士への依頼を検討しましょう。

さいごに|後遺障害診断書に関する悩みや不安は弁護士に相談!

後遺障害診断書は等級獲得のための大切な書類であり、審査時は特に後遺障害診断書の記載内容が重要視されます。

ただし、専門的な知識がないと不備や不足を見抜くのは困難であり、症状に適した等級を獲得したい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、等級認定のために必要な情報が記載されているかチェックしてくれて、修正や書き直しなどを医師に求めてくれます。

当社が運営する「ベンナビ交通事故」では、後遺障害などの交通事故問題が得意な全国の法律事務所を掲載しています。

初回相談無料の法律事務所なども多く掲載しているので、まずは一度相談してみましょう。