交通事故に遭って後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けるための手続きに移行することになります。

申請手続きは相手方保険会社に任せることも可能ですが、被害者本人がおこなうことも可能です。

なお、症状に適した等級認定を受けるためには、治療を受けたり提出書類を準備したりする際に注意しなければならないポイントがあります。

納得のいく額の損害賠償金を受け取るためにも、あらかじめ押さえておきましょう。

本記事では、後遺障害認定を受けるまでの流れや、後遺障害認定を受けるための条件、非該当と判断された場合の対処法などについて解説します。

後遺障害認定を受けるまでの流れ

ここでは、後遺障害認定の申請手続きについて、主な手順を解説します。

後遺障害認定の申請手続きの主な手順

- 症状固定の診断を受ける

- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう

- 事前認定または被害者請求にて申請する

- 後遺障害の認定結果が通知される

1.症状固定の診断を受ける

後遺障害認定の申請をおこなうか否かを判断するにあたり、まずは傷病について症状固定の診断を受ける必要があります。

症状固定とは、「怪我の治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない」という状態のことです。

症状固定といえるかどうかは、症状の有無・内容・程度などの詳細を医師に伝えつつ、今後の治療経過を確認しながら判断するべきでしょう。

2.医師に後遺障害診断書を作成してもらう

ケガが完治せずに症状固定の診断を受けた時点で、一定の後遺症が認められる場合には、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼してください。

事前認定であれ被害者請求であれ、後遺障害認定の申請をおこなうためには後遺障害診断書が必要です。

継続的に診察している担当医であれば、基本的に拒否されることはないでしょう。

後遺障害診断書は、通常1週間~2週間もあれば作成されます。

なお、作成された後遺障害診断書は、基本的には患者本人に交付されますが、患者側が希望すれば保険会社に直接交付することも可能です。

しかしながら、加筆・修正をお願いしなければいけない事案も少なくないため、患者様本人で受け取っていただき、一度弁護士によるチェックを受けることをおすすめします。

実際の処理については、作成を依頼する医師に確認したほうが確実でしょう。

医師に診断書作成を頼む際のポイント

後遺障害認定は書面や医学的資料のみで判断され、その際に後遺障害診断書は極めて重要な考慮対象となります。

そのため、後遺障害診断書はできる限り記載内容に不備のないものを用意すべきでしょう。

もし、交付された後遺障害診断書に不備があると感じた場合、担当医に内容の修正や補充を依頼するなどの対応が必要です。

ただし、知識のない一般の方にとっては、後遺障害診断書に不備があるのかどうか、不備があるとしてどのように修正すればよいのかは、普通わからないでしょう。

そのため、監修者の私は、予想される症状固定時期の1ヵ月程前に弁護士による法律相談を受けていただき、そこで「不備なく後遺障害診断書を作成してもらうためのポイント」を説明するようにしています。

さらに、不安がある場合には「後遺障害診断書の内容を弁護士に確認してもらい、弁護士を通じて医師に修正を依頼してもらう」ということも実務的にあり得る対応です。

【関連記事】後遺障害診断書は正しく作成することが大切!料金やコツを理解しよう

3.事前認定または被害者請求にて申請する

必要書類が揃ったら、事前認定または被害者請求にて申請手続きをおこないます。

事前認定であれば、後遺障害診断書を相手方の保険会社に渡して終了となります。

被害者請求の場合は、後遺障害診断書以外の必要書類を全て収集し、自ら提出することになります。

被害者の方にしてみれば、加害者側の保険会社が手続きをしてくれる事前認定のほうが手軽といえます。

しかし、一方で、等級認定が認められると賠償金支払額が増加してしまう加害者側保険会社に手続きを任せることには不安もあるはずです。

そのため、監修者である私は、依頼者の方が被害者請求の手続きもカバーされている弁護士費用特約を利用できる場合には、原則として、被害者請求の手続きをおこなっております。

4.後遺障害の認定結果が通知される

申請後は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所にて審査がおこなわれます。

審査後は、後遺障害等級に該当するかどうか、該当するとしてどの等級に該当するかについて結果が通知されます。

なお、いずれの等級にも該当しない場合は「非該当」と通知されます。

通知までにかかる期間としては、通常は申請後1ヵ月~3ヵ月程度です(高次脳機能障害等、症状が複雑な事案の場合には、結果通知までにより長期間を要する場合もあります。)。

後遺障害認定の申請方法は2種類ある

後遺障害等級認定は、いくつかの制度(労災保険申請や訴訟など)でも受けることができます。

しかしながら、一般に交通事故加害者に対する損害賠償という場面での後遺障害等級認定は、加害者らが加入する自賠責保険に対する請求手続の一環として認定されます。

この際の方法としては、事前認定と被害者請求の2種類があります。

簡単にいうと、「加害者側の任意保険会社に申請してもらうか、被害者自身がおこなうか」です。

以下では、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

1.事前認定

事前認定の場合、細かい申請手続きは相手方保険会社がおこないます。

このとき、相手方保険会社は被害者側に対して特に詳しい説明をおこなうこともなく、「後遺障害診断書を医師に書いてもらって保険会社のほうに送付してください」などと説明します。

そして、この指示に沿って対応すれば、一応は相手方保険会社が等級認定のために必要な手続きをおこなってくれます。

この処理は、手間が省けて楽ではありますが、相手方保険会社は必要最低限の処理しかしないのが通常であり、等級認定されるための積極的な活動は期待できません。

そのため、等級認定のための資料が足りないとして、後遺障害等級が認められないこともあり得ます。

| 事前認定のメリット | 事前認定のデメリット |

|---|---|

| 保険会社に全部任せられるので手間がかからない | 後遺障害認定のための積極的な資料提出はおこなわれない |

2.被害者請求

被害者請求の場合、被害者が必要な書類を作成・準備して、自賠責保険に提出します。

自身で全ての書類を用意する手間はかかりますが、「後遺障害認定を基礎づける資料として十分」と自身が思う資料を準備して提出できます。

そのため、事前認定よりも納得感が得られやすいといえるでしょう。

自身でこれをおこなうことが面倒に感じる場合は、弁護士に処理を一任することもできます。

後遺障害認定の申請を被害者請求でおこないたいものの、自分でできるか不安な方なども、弁護士に代行してもらうのがおすすめです。

なお、弁護士費用特約に加入している方であれば、基本的には事前認定よりも弁護士に対応を依頼したほうが圧倒的に有利です。

ただし、弁護士によっては、弁護士費用特約が利用できるにもかかわらず、等級認定は事前認定で任せてしまう弁護士もいるため、その点は受任時に注意して確認してください。

| 被害者請求のメリット | 被害者請求のデメリット |

|---|---|

| ・後遺障害等級の認定のために十分な資料を集めて提出できる ・後遺障害として認定された場合、自賠責保険から一定の補償金を支払ってもらえる ・自分で対応するため状況が把握しやすい | 必要書類を全て自分で用意する必要がある |

後遺障害認定の申請に必要な書類

参考として、自賠責保険に対する被害者請求をおこなう際の必要書類は以下のとおりです。

被害者請求であれば、以下の資料に加えて、後遺障害に該当することを裏付けるような資料(カルテなど)を追加で提出でき、これが大きなメリットといえます。

また、本記事を監修している私の場合、必ず陳述書といって「事故状況や治療経過、後遺障害の内容とそれが仕事や生活に与えている支障を詳しくまとめた書面」を提出するようにしています。

| 必要書類 | 入手先 |

|---|---|

| 交通事故証明書 | 自動車安全運転センターまたは相手方保険会社 |

| 保険金・損害賠償の請求書 | 自賠責保険会社または相手方保険会社 |

| 請求者の印鑑証明書 | 市区町村の役場 |

| 事故発生状況報告書 | 自賠責保険会社 |

| 休業損害証明書(仕事を休んで休業損害が発生した場合) | 勤務先の会社または相手方保険会社 |

| 診断書(事故発生〜症状固定まで) | 病院 |

| 後遺障害診断書 | 病院 |

後遺障害等級が認定されるために必要な条件

後遺障害等級の認定を受けるためには、一定の条件を満たしていなければいけません。

ここでは、等級認定のための条件を4つ解説します。

1.交通事故が原因で生じた症状である

自賠責保険における後遺障害等級認定のためには、交通事故と症状の間に因果関係が認められる必要があります。

すでに事故前から症状が現れていた場合は、当然交通事故との因果関係はないことになるため、後遺障害とは認定されません。

交通事故に遭った直後に医師の治療・診断を受けていない場合なども、その症状が交通事故によって生じたものであると認められない場合があります。

また、通院を途中で止めた場合や、事故当時に医師の診察を受けずに時間が経った段階で受診したりした場合なども、事故と症状の因果関係を説明するのは難しくなり、認定が受けにくくなります。

日常生活を送っているなかで負った障害ではないことを証明するためには、事故後可能な限り早い時点で医師の診察を受けて、長期間の中断等を挟むことなく継続的に治療やリハビリに取り組まなくてはなりません。

2.症状の存在を医学的に証明できる

「症状が存在する」という事実があることは、後遺障害認定を受けるための基本です。

単に「痛い」「違和感がある」と訴えるだけでなく、身体のどの部位にどのような障害が起きているのかが医学的に証明される必要があります。

たとえば、身体の一部の欠損や、レントゲン・CT・MRIなどの画像診断によって症状の存在が他覚的に確認できる状況が理想ですが、後遺障害の中には画像所見ではその存在が証明できないケースも少なくありません。

そのような場合に用いられるのが、神経学的検査です。

患部に刺激を与えて身体の反応を見る、一定の姿勢を取ることで痛みが生じるのかを検査する、といった方法で症状の存在を医学的に証明します。

医師による指示のもと、症状の状態に応じて適切な検査を受けることが非常に大切です。

3.症状が一貫して続いている

切創や軽度の骨折などは、時間の経過とともに適切な治療によって完全に治癒することが多いといえます。

しかし、症状によっては、一定期間の治療を継続しても症状が回復せず、その症状が一貫して続く状態になります。

後遺障害として等級認定されるためには、「常に症状があらわれており、症状が一貫している」ということが条件となります。

注意点として、時間の経過と矛盾するような形で主訴が変遷していると、症状と交通事故との間の因果関係を否定されかねません。

特に、回復しないことを理由に別の病院に転院した場合、医師の診断結果が変化してしまうことで症状の一貫性が否定されてしまうおそれもあります。

転院だけでなく、整骨院でのリハビリに切り替える場合などには特に、必ず主治医の指示や同意を得て、許可を得たうえで紹介状を作成してもらい、症状の一貫性を確保しておきましょう。

4.治療に6ヵ月以上かかっている

後遺障害の認定を受けるには、「医師によって継続的に治療を施したがこれ以上は回復しない」という事実が必要です。

つまり、ある程度の時間をかけて治療やリハビリに取り組まないと、後遺障害は認定されません。

神経症状等の場合、後遺障害認定を受けるために必要な治療期間は、最短でも6ヵ月以上だといわれています。

ただし、明確に6ヵ月という基準があるわけでもありません。

6ヵ月以上にわたって治療を継続しても認定されないことも往々にしてあります。

逆に、見た目に明らかな障害(欠損など)の場合には、治療期間が6か月以下でも認定されることがあります。

もちろん、やみくもに治療期間が長ければよいというわけでもありません。

「定期的に通院を続けており、適切な治療・リハビリに取り組んでもこれ以上は改善しない」といった状況が必須です。

後遺障害認定で非該当になり納得いかない場合の対処法

後遺障害認定において「非該当」と判断される場合には、何らかの原因があります。

例としては以下のとおりです。

- 後遺障害認定を裏付ける医学的所見に乏しい

- 自覚症状を裏付ける客観的な所見に乏しい

- 将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたい

- 画像上は外傷性の異常所見は認められない

- 事故受傷との相当因果関係は認めがたい

一度非該当となったからといって、二度と認定が受けられないというわけではないため、簡単に諦めてはいけません。

もし認定結果が不服な場合は、以下の3つの手段を検討しましょう。

1.異議申立てをおこなう

異議申立てとは、申請手続きを経て審査を受けたものについて、もう一度審査するよう求める手続きのことです。

なお、手続きに回数制限はないため、何度でもおこなうことが可能です。

ただし、単に審査し直すことを求めたところで、基本的に判断は覆りません。

審査に疑義があることを示す新たな資料(調査結果・検査結果など)を準備・提出する必要があるでしょう。

2.自賠責保険・共済紛争処理機構に申請する

自賠責保険・共済紛争処理機構では、後遺障害申請の認定結果に関するトラブルについて、解決のためのサポートをおこなっています。

機構に申請することで調停を開いてもらえるため、そこで主張が認められた場合には等級認定が受けられます。

ただし、申請回数には限りがあり、1回のみであるため注意しましょう。

3.裁判を起こす

後遺障害が自賠責保険で認定されなくても、裁判所はこの判断には当然には拘束されません。

そのため、自賠責保険で認定が得られなくても、加害者に対して民事訴訟を提起して、訴訟手続の中で後遺障害の存在について的確に主張・立証をすることで、後遺障害と認定される可能性があります。

しかし、拘束されないといっても、自賠責保険が後遺障害と認定しなかったことは裁判所も重視するため、このような主張・立証は容易ではありません。

素人だけで手続きを遂行するのは現実的に難しいため、弁護士のサポートが必要不可欠といえるでしょう。

後遺障害認定が受けられた際に請求できる賠償金

後遺障害として等級認定された場合、以下のような賠償金を請求できます。

ここでは、各賠償金について解説します。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残り等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料を請求できます。

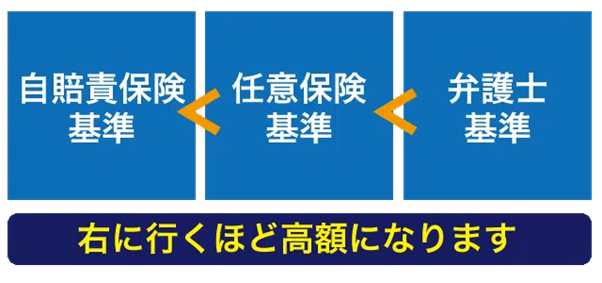

ところで、この後遺障害慰謝料には以下3つの計算基準があり、過去の判例を元に算出する「弁護士基準」で請求した場合、最も高額になりやすい傾向があります。

| 交通事故慰謝料の計算基準 | |

|---|---|

| 自賠責基準 | 自賠責保険で用いる計算基準 |

| 任意保険基準 | 保険会社がそれぞれ独自で定める計算基準 |

| 弁護士基準 | 裁判所の過去の判例などをもとにした計算基準 |

後遺障害慰謝料は、等級が高いほど金額も高額になり、各計算基準の相場としては以下のとおりです。

なお、任意保険基準については各保険会社で計算方法が異なるため、あくまでも推定額となります。

また、重度後遺障害の場合には、種々の事情を考慮して、下記表の弁護士基準以上の金額が認定されることもすくなくありませんので、実際に交渉や賠償請求をおこなう場合には、必ず一度弁護士に相談して適正な慰謝料額を相談してください。

| 等級 | 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 第1級 | 1,150万円(1,100万円) | 1,600万円程度 | 2,800万円 |

| 第2級 | 998万円(958万円) | 1,300万円程度 | 2,370万円 |

| 第3級 | 861万円(829万円) | 1,100万円程度 | 1,990万円 |

| 第4級 | 737万円(712万円) | 900万円程度 | 1,670万円 |

| 第5級 | 618万円(599万円) | 750万円程度 | 1,400万円 |

| 第6級 | 512万円(498万円) | 600万円程度 | 1,180万円 |

| 第7級 | 419万円(409万円) | 500万円程度 | 1,000万円 |

| 第8級 | 331万円(324万円) | 400万円程度 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円(245万円) | 300万円程度 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円(187万円) | 200万円程度 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円(135万円) | 150万円程度 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円(93万円) | 100万円程度 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで労働能力が落ちてしまい、将来得られるはずだった収入が受け取れなくなったことに対する損害のことです。

以下のとおり、被害者の収入や後遺障害等級などをもとに算出されます。

※基礎収入:事故前の被害者の年収

※労働能力喪失率:後遺障害による労働能力喪失の割合を%で表したもの

※ライプニッツ係数:将来付与分の利息を割り引く際の係数

【等級別】後遺障害等級の症状と認定基準

後遺障害等級は1~14の等級と非該当に分けられ、1級に近づくほど症状が重く、14級に近づくほど症状が軽くなります。

非該当の場合には、原則として賠償の場面では後遺障害が存在しないものとして扱われます。

ここでは、後遺障害の各等級の症状とそれぞれの認定基準を確認しておきましょう。

もし自身の症状に該当するものがない場合でも、弁護士のサポートを得ることで適切な等級認定を受けることができる可能性もあるため、ここにないからと諦めずに一度ご相談ください。

なお、交通事故の後遺障害は1つだけとは限りません。

「3本以上歯が折れ、瞼が欠損してしまい、視力が0.2以下に低下してしまう」など、複数の後遺障害等級に該当する可能性もあります。

上記のような場合は「重いほうの等級を引き上げる」などのルールが定められており、後遺障害が複数生じている場合の処理方法は以下のとおりです。

| 併合の認定ルール | |

|---|---|

| ルール1 | 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を3つあげる |

| ルール2 | 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を2つあげる |

| ルール3 | 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を1つあげる |

| ルール4 | 第14級の後遺障害が2つ以上ある場合でも、第14級の等級認定にとどまる |

後遺障害等級第1級

| 第1等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 第1等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 両眼が失明したもの |

| 2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |

| 3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |

| 4号 | 両上肢の用を全廃したもの |

| 5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |

| 6号 | 両下肢の用を全廃したもの |

後遺障害等級第2級

| 第2等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

1級との分岐点は「常に介護が必要」か「食事や排便など生理現象のサポートに介護が必要」のどちらに該当するかです。

前者の場合は1級と認定されやすく、後者の場合は2級に認定されやすいとされています。

| 第2等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |

| 2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |

| 3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |

| 4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |

後遺障害等級第3級

| 第3等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |

| 3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

後遺障害等級第4級

| 第4等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |

| 2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |

| 4号 | 一上肢をひじ関節以上で失ったもの |

| 5号 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの |

| 6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |

| 7号 | 両足をリスフラン関節(足の甲)以上で失ったもの |

後遺障害等級第5級

| 第5等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |

| 2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 4号 | 一上肢を手関節以上で失ったもの |

| 5号 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |

| 6号 | 一上肢の用を全廃したもの |

| 7号 | 一下肢の用を全廃したもの |

| 8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |

後遺障害等級第6級

| 第6等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |

| 2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |

| 4号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |

| 6号 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |

| 7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |

| 8号 | 一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失ったもの |

後遺障害等級第7級

| 第7等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |

| 2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 3号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 6号 | 一手の親指を含み三の手指を失ったもの又は親指以外の四の手指を失ったもの |

| 7号 | 一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃したもの |

| 8号 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

| 11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |

| 12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |

| 13号 | 両側の睾丸を失ったもの |

後遺障害等級第8級

| 第8等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |

| 2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

| 3号 | 一手の親指を含み二の手指を失ったもの又は親指以外の三の手指を失ったもの |

| 4号 | 一手の親指を含み三の手指の用を廃したもの又は親指以外の四の手指の用を廃したもの |

| 5号 | 一下肢を5cm以上短縮したもの |

| 6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

| 7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

| 8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |

| 9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |

| 10号 | 一足の足指の全部を失ったもの |

後遺障害等級第9級

| 第9等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |

| 2号 | 一眼の視力が0.06以下になったもの |

| 3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

| 4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |

| 6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |

| 7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |

| 9号 | 一耳の聴力を全く失ったもの |

| 10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12号 | 一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの |

| 13号 | 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指以外の三の手指の用を廃したもの |

| 14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |

| 15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |

| 16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |

| 17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |

後遺障害等級第10級

| 第10等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 一眼の視力が0.1以下になったもの |

| 2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |

| 3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |

| 4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |

| 6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |

| 7号 | 一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃したもの |

| 8号 | 一下肢を3cm以上短縮したもの |

| 9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |

| 10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

後遺障害等級第11級

| 第11等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

| 3号 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 4号 | 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

| 6号 | 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 7号 | 脊柱に変形を残すもの |

| 8号 | 一手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの |

| 9号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |

| 10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |

後遺障害等級第12級

| 第12等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |

| 2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |

| 3号 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 4号 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |

| 5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |

| 6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

| 7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

| 8号 | 長管骨に変形を残すもの |

| 9号 | 一手の小指を失ったもの |

| 10号 | 一手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |

| 11号 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |

| 12号 | 一足の第一の足指又はほかの四の足指の用を廃したもの |

| 13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14号 | 外貌に醜状を残すもの |

後遺障害等級第13級

| 第13等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 一眼の視力が0.6以下になったもの |

| 2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |

| 3号 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

| 4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

| 5号 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 6号 | 一手の小指の用を廃したもの |

| 7号 | 一手の親指の指骨の一部を失ったもの |

| 8号 | 一下肢を1cm以上短縮したもの |

| 9号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの |

| 10号 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |

| 11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |

後遺障害等級第14級

| 第14等級に該当する症状 | |

|---|---|

| 1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

| 2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 3号 | 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

| 4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い跡を残すもの |

| 5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い跡を残すもの |

| 6号 | 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |

| 7号 | 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

| 8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |

| 9号 | 局部に神経症状を残すもの |

後遺障害認定について弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭った際は、弁護士に依頼することで、有利な形で手続きを進められる可能性があります。

後遺障害申請だけでなく慰謝料請求などもまとめて依頼でき、自力で請求するよりも獲得金額が2倍以上になることもあります。

ここでは、交通事故で弁護士に対応を依頼するメリットを3つ紹介します。

1.症状に見合った後遺障害等級の獲得が望める

後遺障害等級認定を受けるためには、「【等級別】後遺障害等級の症状と認定基準」で解説した認定基準を満たしていることを書類にて証明する必要があります。

しかし、これまで事故対応の経験がない一般の方は、「どのような資料を集めればよいか」「後遺障害診断書の記載内容は適切か」などがわからず、実際の症状よりも低い等級が認定されたり、非該当になったりするおそれがあります。

交通事故トラブルが得意な弁護士であれば、書類収集や記載内容のチェックをしてくれたり、後遺障害診断書の追記や書き直しを医師に求めてくれたりして、等級獲得に向けて尽力してくれます。

2.後遺障害の認定処理がスムーズとなる

弁護士には等級認定のために必要な手続きを一任でき、依頼後は弁護士との打ち合わせや、弁護士からの報告を待つだけで済みます。

被害者の症状に応じてどのような資料が必要か判断してもらい、書類収集などの対応も代行してもらえるため、依頼者側の負担は大幅に軽減されます。

3.異議申立てによって非該当から等級認定される可能性がある

非該当になって納得いかないからといって、やみくもに異議申立てをしたところで大きく結果は変わりません。

交通事故問題に注力する弁護士であれば、改めて資料を精査して、「何が足りないか」「どのような資料を追加して提出すればよいか」を検討し、それらを準備してくれたりして、非該当の判断が覆るということもあるでしょう。

すでに非該当の通知を受けた方は、まずは等級認定が受けられる見込みがあるかどうか弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

まとめ

後遺障害認定を受けるためには、医師から症状固定の診断を受けて、後遺障害診断書を作成してもらったあと、事前認定または被害者請求をして等級認定を待つというのが主な流れです。

等級認定されるかどうかは申請書類をもとに判断されるため、必要かつ十分な書類を準備し、準備漏れや記載ミスなどがないように注意しなければいけません。

また、「医師の指示に従って適切な治療を受けているか」などの事故後対応によっても左右されます。

交通事故に詳しい弁護士により早い段階で相談しておけば、事故直後の段階から等級獲得のために取るべき対応をアドバイスしてくれるうえ、弁護士に正式に依頼すれば、示談金獲得までの損害賠償請求手続きを一任でき、被害者側の負担は大きく軽減されるでしょう。

事故直後の時点で正確な情報を収集しておくことは、のちの後遺障害等級認定に際しても大きな影響を及ぼします。

当社が運営する「ベンナビ交通事故」では、交通事故トラブルが得意な全国の弁護士を掲載しており、地域や相談内容などを選択するだけで一括検索できます。

初回相談無料の法律事務所も多くあるため、まずは一度話を聞いてみることをおすすめします。