交通事故後に被害者の救護などをせずに走り去る「ひき逃げ」は、自動車運転処罰法や道路交通法などで厳罰に処される可能性があります。

ひき逃げの場合、罰金刑・禁錮刑・懲役刑などが科されるおそれがあり、被害状況などによっては実刑判決が下されることもあります。

ただし、事故後の対応次第では重い刑事処分を回避できる可能性もあるため、ひき逃げをしてしまった方は本記事でポイントを押さえておきましょう。

本記事では、ひき逃げで科される刑罰や逮捕後の流れ、早期釈放や減刑獲得のためにできることなどを解説します。

ひき逃げの刑罰と成立する犯罪

| 報告義務違反(道路交通法119条1項17号) | 救護義務違反(道路交通法117条2項) | 過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条) | 危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条) | |

|---|---|---|---|---|

| 単独 | 3ヵ月以下の懲役 または5万円以下の罰金 | 10年以下の懲役 または100万円以下の罰金 | 7年以下の懲役・禁錮 または100万円以下の罰金 | 15年以下の懲役(負傷の場合) 1年以上の有期懲役(死亡の場合) |

| 道路交通法違反との併合 | – | – | 15年以下の懲役 または200万円以下の罰金 | 22年6ヵ月以下の懲役(負傷の場合) 30年以下の懲役(死亡の場合) |

ひき逃げで成立する犯罪としては、道路交通法の「報告義務違反」や「救護義務違反」などがあります。

また、被害者が負傷・死亡した場合は、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」なども成立します。

道路交通法違反と自動車運転処罰法違反の両方が成立する場合は、併合罪として処理されて重い刑罰が科されることになります。

ここでは、各犯罪が成立するケースや刑罰などについて解説します。

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪とは、自動車の運転中に必要な注意を怠り、人を負傷・死亡させた場合に成立する犯罪です。

たとえば、以下のようなケースでは過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

- わき見運転、漫然運転、居眠り運転

- ハンドルやペダル操作のミス

- スピード違反、徐行や減速の無視

- 周囲の車両や歩行者の動静不注視

- 前後や左右の安全確認不十分 など

過失運転致死傷罪の刑罰は「 7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金」です(自動車運転処罰法5条)。

なお、過失運転致死傷罪だけでなく道路交通法違反も成立する場合は、「15年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科されます。

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪とは、危険な状態で自動車を運転して、人を負傷・死亡させた場合に成立する犯罪です。

たとえば、以下のようなケースでは危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

- アルコールや薬物などの影響でまともな運転が困難な状態で走行していた

- 制御困難な速度で走行していた

- 運転の技量が未熟な状態で走行していた など

危険運転致死傷罪の刑罰は、被害者が負傷した場合は「15年以下の懲役」、被害者が死亡した場合は「1年以上の有期懲役」です(自動車運転処罰法2条)。

なお、危険運転致死傷罪だけでなく道路交通法違反も成立するケースでは、被害者が負傷した場合は「22年6ヵ月以下の懲役」、被害者が死亡した場合は「30年以下の懲役」が科されます。

救護義務違反

交通事故の当事者となった車両などの運転者には、ただちに運転を停止して負傷者を救護する義務があります(道路交通法72条1項前段)。

「負傷者の救護活動を一切せずに事故現場から立ち去った」というようなひき逃げのケースでは、救護義務違反となります。

救護義務違反の刑罰は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」です(道路交通法117条2項)。

報告義務違反

交通事故の当事者には、警察に連絡して事故の報告をする義務などもあります(道路交通法72条1項後段)。

事故後に現場から立ち去って警察への連絡を怠った場合は、報告義務違反となります。

報告義務違反の刑罰は「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」です(道路交通法119条1項17号)。

ひき逃げとは?

ひき逃げと混同されやすいものとして「当て逃げ」などもあります。

ここでは、ひき逃げの定義や具体例、当て逃げとの違いなどを解説します。

ひき逃げに該当する行為

ひき逃げとは「事故を起こして人を負傷・死亡させ、負傷者の救護や警察への連絡などをせずに事故現場から立ち去ること」を指します。

「事故を起こしてパニックになってそのまま立ち去ってしまった」というケースはもちろん、「何かに接触した感覚はあったが、事故とは気づかずにそのまま運転を続けてしまった」というようなケースでもひき逃げとして刑罰を受ける可能性があります。

ひき逃げと当て逃げの違い

当て逃げとは「ほかの車両やものなどに衝突し、警察への連絡などをせずに事故現場から立ち去ること」を指します。

ひき逃げと当て逃げの違いは「事故によるけが人の有無」です。

負傷者や死亡者がいる人身事故で事故後対応を怠った場合はひき逃げ、負傷者や死亡者のいない物損事故で事故後対応を怠った場合は当て逃げとなります。

ひき逃げの事例

ここでは、ひき逃げに関する事例を3つ紹介します。

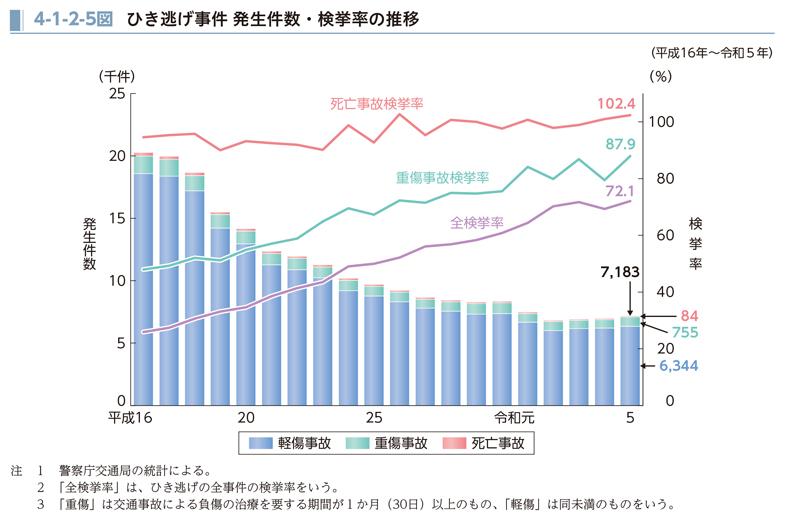

ひき逃げの検挙率は約72%

法務省の令和6年版 犯罪白書によると、2023年のひき逃げ事件の全検挙率は72.1%で、重傷事故については87.9%、死亡事故については102.4%となっています。

引用元:3 ひき逃げ事件|法務省

ひき逃げの検挙率は高く、被害者車両のドライブレコーダーの映像や、現場周辺の防犯カメラや目撃者の証言などから特定されたりするケースもあります。

事故を起こして逃げ続けていると重い刑事処分が科されるおそれもあるため、事故後は弁護士のサポートなども受けながら速やかに適切な対応を取ることが重要となります。

ひき逃げで道路交通法違反の罪について懲役1年・執行猶予3年の判決が下されたケース

加害者が、法定速度を10キロほどオーバーしている状態で普通乗用車を運転していたところ、安全確認を怠って横断歩行中の被害者に衝突して頭部外傷などを負わせたというケースです。

事故後、加害者は被害者の救護や警察への連絡などをせずに立ち去っており、救護義務違反・報告義務違反に関しては懲役1年・執行猶予3年の判決が下されました。

ただし、過失運転致死傷罪に関しては「犯罪の立証が不十分である」と判断され、無罪判決が下されています。

【参考元】岐阜地方裁判所 2015年12月7日判決

ひき逃げで道路交通法違反の罪について懲役6ヵ月・執行猶予2年の判決が下されたケース

加害者が普通乗用車で夜間走行していたところ、進路前方で倒れていた被害者に気付かずに衝突し、被害者は頭部外傷などを負って亡くなったというケースです。

このケースでは、加害者は事故後に何もせずに一度立ち去ったものの、また事故現場に戻ってきて警察に事故を発生させたことを申告しており、その後緊急逮捕されました。

裁判所は、加害者が人をれき過したことの認識は未必的なものにとどまり、警察に自ら事故の発生を申告しており悪質なひき逃げ事案ではないこと、被害者は転倒直後に亡くなっていたと考えられること、被害者の死亡に関する罪は30万円の罰金刑で確定していることなどを考慮し、救護義務違反・報告義務違反に関して懲役6ヵ月・執行猶予2年の判決が下されています。

ひき逃げで道路交通法違反及び自動車運転処罰法違反の罪について懲役23年の実刑判決が下されたケース

この事例では加害者が2名おり、一方は普通乗用車、もう一方は普通貨物自動車で競争するように時速100キロで交差点に進入したところ、被害者車両に衝突して4名が死亡、1名に重傷を負わせたというケースです。

事故後、加害者達は被害者の救護や警察への連絡などをせずに立ち去ったうえ、車両にビニールシートをかけるなどして証拠隠滅を図っていました。

裁判所は、上記の状況に加えて、加害者側に飲酒運転や赤色信号無視などの相当危険な行為などがあったことも踏まえて、救護義務違反・報告義務違反・危険運転致死傷罪について加害者それぞれに懲役23年の実刑判決を下しています。

ひき逃げで逮捕された場合の流れ

ひき逃げで逮捕された場合、基本的には以下のような流れで刑事手続が進行します。

- 警察による取り調べ

- 検察官送致・勾留

- 起訴・不起訴の決定

- 刑事裁判

- 判決の言い渡し

ここでは、逮捕後の各手続きについて解説します。

1.警察による取り調べ

ひき逃げ事件の被疑者として逮捕された場合、まずは警察による取り調べがおこなわれます。

取り調べでは、事故が起きた場所や時間・事故当時の位置関係・ブレーキをかけた地点・事故が起きた原因など、さまざまなことを詳しく聞かれます。

なお、ひき逃げの被害者が軽傷のケースなどでは、身柄拘束されずに捜査が進行する「在宅事件」となることもあります。

在宅事件の場合、これまでどおりの生活を送りつつ、捜査機関から呼び出されて取り調べを受けたりすることになります。

2.検察官送致・勾留

警察の取り調べには48時間のタイムリミットがあり、その後は検察に身柄が送られます。

身柄が送られたあとは、24時間以内に「引き続き身柄を拘束するかどうか」が判断されます。

検察が勾留請求をして裁判所が認めた場合は、10日間身柄が拘束されて取り調べなどがおこなわれます。

なお、やむを得ない事情がある場合は勾留延長され、さらに最大10日間身柄が拘束されることもあります。

3.起訴・不起訴の決定

勾留期間が終了するまでに、検察によって起訴・不起訴が判断されます。

不起訴の場合は身柄が解放されて刑事手続は終了となり、前科も付きません。

起訴の場合は刑事裁判にかけられることになり、引き続き身柄を拘束されることになります。

4.刑事裁判

起訴された場合、被疑者から被告人へ呼称が変わります。

正式起訴から約1ヵ月後をめどに、公判手続(刑事裁判)がおこなわれます。

公判手続では、検察官が犯罪の事実を主張・立証し、被告人側は必要に応じて反論します。

5.判決の言い渡し

十分に主張・立証が尽くされたところで、裁判官によって判決が言い渡されます。

日本の刑事裁判の有罪率は99%以上と言われており、基本的には有罪判決が下されることになります。

なお、第一審判決に対しては控訴(刑事訴訟法372条)、控訴審判決に対しては上告(刑事訴訟法405条)による不服申立てが可能です。

判決が確定して有罪となった場合は刑が執行されますが、量刑が「3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金」の場合は執行猶予が付くこともあります。

執行猶予が付いた場合、裁判終了後に身柄が解放され、前科は付くものの日常生活に戻ることができます。

ひき逃げをした場合の対処法

ひき逃げの加害者ができることとしては、主に以下のようなものがあります。

警察に自首をする

まだ犯罪事実や犯人などが捜査機関に発覚していない段階であれば、警察に自首をすることで減刑される可能性があります。

自首は法律上の減刑事由にあたり、逮捕を回避できたり不起訴処分や執行猶予を獲得できたりする可能性が高まります(刑法42条1項)。

なお、すでに捜査が進んで犯人などが特定されている場合は、自首ではなく「出頭」という扱いになります。

出頭は法律上の減刑事由にはあたりませんが、反省の意思があるものとして量刑判断などの際に考慮されることもあります。

被害者と示談交渉をおこなう

示談とは「当事者間で話し合いをおこなって紛争を解決すること」を指します。

被害者と示談交渉をおこなって示談が成立すれば、加害者にとって有利な事情として考慮され、逮捕の回避や減刑を獲得できる可能性が高まります。

示談成立した場合は、合意内容をまとめた示談書を作成したのち、示談金を支払うことになります。

弁護士に相談する

ひき逃げをしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士なら、これからどのように動けばよいか的確なアドバイスが望めるだけでなく、自首の同行を依頼することもできますし、代理人として被害者との示談交渉も進めてくれます。

また、逮捕後72時間は家族や知人とは面会できませんが、弁護士なら逮捕直後でも制限なく接見でき、取り調べでの対応の仕方などをアドバイスしてもらうことも可能です。

弁護士なら早期釈放や減刑獲得に向けて尽力してくれて、心強い味方になってくれます。

ひき逃げの刑罰に関するよくある質問

ここでは、ひき逃げの刑罰に関するよくある質問について解説します。

ひき逃げの初犯の刑罰は?

たとえ初犯でも、たとえば被害者が死亡したり重傷を負ったりしたケースなどでは実刑判決を受けることもあります。

初犯だからといって必ず執行猶予が付くとはかぎらず、被害状況・悪質性・被害者側の処罰感情など、さまざまな要素を総合的に考慮したうえで判断されます。

ひき逃げの被害者が軽傷なら刑罰は軽い?

ひき逃げの被害者が軽傷でも、必ずしも刑罰が軽く済むとはかぎりません。

犯行態様によっては、逮捕・起訴されて懲役刑などの刑罰を受けることもあります。

飲酒運転をしてひき逃げをした場合の刑罰は?

飲酒した状態でひき逃げをした場合、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

危険運転致死傷罪の刑罰は、被害者が負傷した場合は「15年以下の懲役」、被害者が死亡した場合は「1年以上の有期懲役」です(自動車運転処罰法2条)。

なお、危険運転致死傷罪だけでなく道路交通法違反も成立するケースでは、被害者が負傷した場合は「22年6ヵ月以下の懲役」、被害者が死亡した場合は「30年以下の懲役」が科されます。

ひき逃げに気付かなかった場合も処罰される?

ひき逃げをしたことに気付かなかった場合、救護義務違反や報告義務違反などについては成立せず、処罰されないこともあります。

ただし、事故によって被害者が負傷していたりする場合は、過失運転致死傷罪が成立して処罰される可能性があります。

ひき逃げをしたら免許取消になる?

ひき逃げの違反点数は35点であるため、免許取り消しになります。

欠格期間は3年間ですが、過去に前歴があったり事故の違反点数が加算されたりした場合は、さらに欠格期間が延びることになります。

さいごに|ひき逃げ事件で弁護士を探すならベンナビ刑事事件がおすすめ

ひき逃げをすると道路交通法違反や自動車運転処罰法違反となり、被害者が死亡するなどの被害の大きいケースでは30年以下の懲役刑が科されることもあります。

重い刑事処分を回避するためには弁護士のサポートが必要で、弁護士に依頼すれば被害者と示談交渉してくれたり、捜査機関や裁判所に対して働きかけてくれたりします。

当社が運営する「ベンナビ刑事事件」では、ひき逃げなどの加害者弁護に強い全国の法律事務所を掲載しています。

お住まいの地域を選ぶだけで対応可能な法律事務所を一括検索できますので、まずは以下の都道府県リンクを選んでみましょう。