交通事故で後遺症が残ってしまった方の中には「後遺障害診断書がどのような書類なのかよくわからない」という方もいるでしょう。

後遺障害診断書とは、交通事故で負った後遺障害の等級認定手続きで必要となる書類で、医師に作成してもらいます。

後遺障害診断書に記載された内容によって、後遺障害等級認定がされるかどうか、どの程度の等級に認定されるかが変わってきます。

これにより、いくら賠償金が得られるのかが大きく左右されます。

本記事では、後遺障害診断書のサンプルやもらい方、作成してもらう際のポイントや作成後の流れなどを解説します。

本記事を読めば、後遺障害診断書を適切に作成してもらうことが可能になり、後遺障害診断書に関するトラブルに巻き込まれるリスクを減らすことができます。

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書とは、交通事故によって負った後遺障害の等級認定手続きで必要となる書類です。

後遺障害診断書には、どのような症状が後遺障害として残ってしまったかということが詳しく記載されています。

なお、作成できるのは医師に限られます。

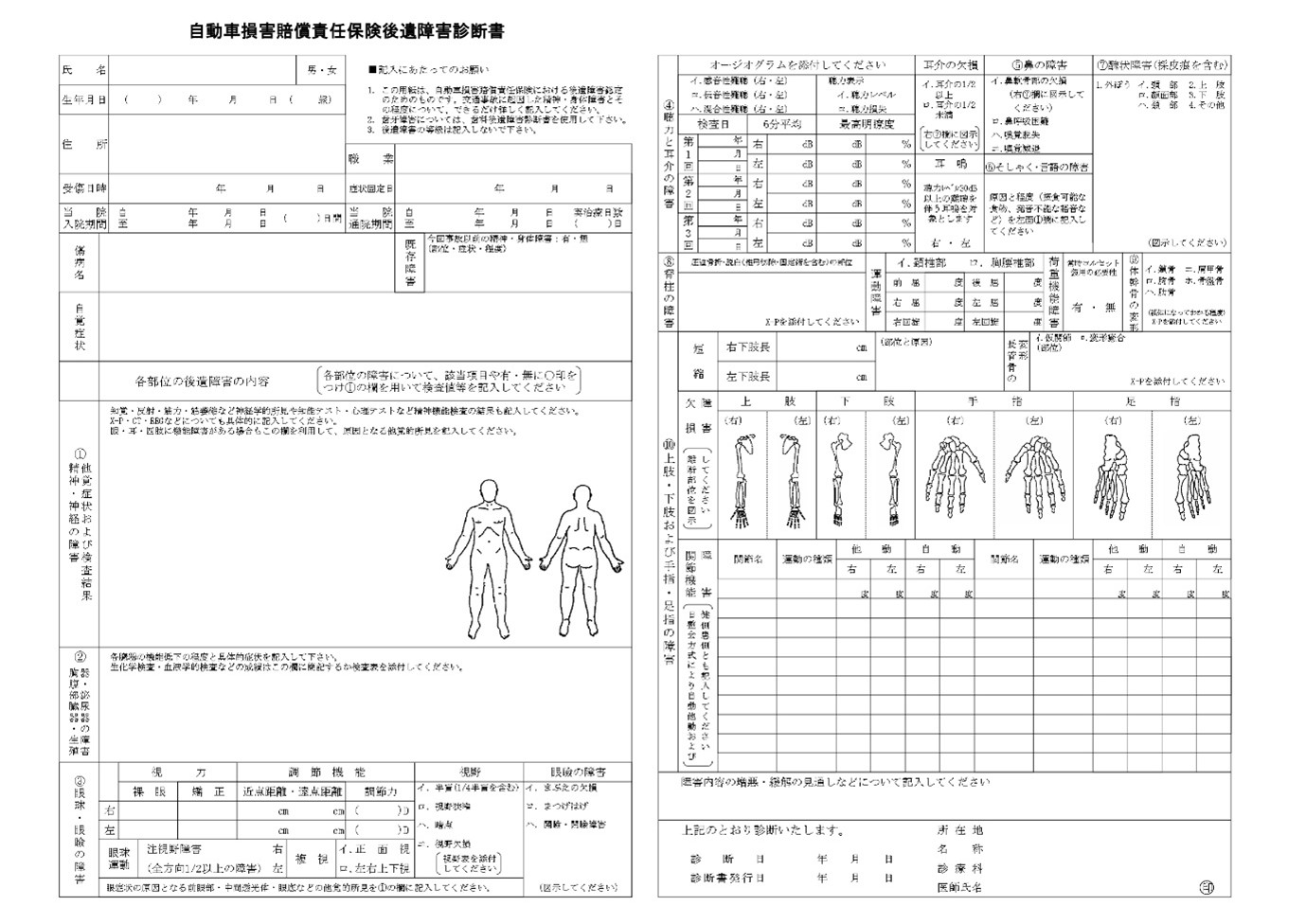

後遺障害診断書の雛形・サンプル【ダウンロード可】

後遺障害診断書のサンプルは、次のとおりです。

後遺障害診断書には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」というタイトルがつけられています。

「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」からダウンロードできます。

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書には、主に次のような項目・内容が記載されています。

申請者の氏名・生年月日・住所・職業

後遺障害等級認定の申請者を特定するための項目です。

受傷年月日

受傷年月日とは、交通事故によってけがを負った年月日です。

これは初診日ではなく、けがの原因となる交通事故が発生した日を記載します。

症状固定日

症状固定日とは、「これ以上治療を続けても症状が改善する見込みがなく、もとの状態に戻らない(症状固定)」と判断された日のことです。

症状固定の判断は、治療を担当した主治医がおこないます。

入院期間・通院期間

これは診断書の作成を依頼した病院に入院・通院していた期間のことです。

なお、治療の途中で転院した場合、転院前の入院・通院の期間は基本的に記載されません。

傷病名

傷病名とは、症状固定の時点で残っているけがや病気の名前です。

既存障害

既存障害とは、交通事故の前から申請者が抱えていたけがや病気です。

自覚症状

これまでの治療の中で申請者が医師に訴えていた症状についても記載されます。

各部位の後遺障害の内容

各部位に実際に残っている後遺障害の内容について記載されています。

一例としては、味覚脱失・手指の欠損・むちうちなどがあります。

障害内容の増悪・緩解の見通し

後遺障害が今後良くなったり悪くなったりするかどうかの見通しについて、「緩解」「不変」「増悪」などの言葉で記載されます。

交通事故における後遺障害診断書の役割

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定のために欠かせない書面です。

後遺障害診断書の記載内容によって将来得られる賠償金の額が大きく変わるため、とても重要です。

後遺障害等級認定では申請書類のひとつとして扱われる

後遺障害診断書は、自賠責保険会社を通じて等級認定を受ける際の申請書類のひとつです。

認定された後遺障害等級に応じて、得られる賠償金の額が決まります。

後遺障害診断書がどのように書かれているかによって後遺障害等級の認定が変わってくる可能性があるため、後遺障害診断書は重要な書類であるといえます。

示談交渉や裁判では後遺障害を主張・立証する際に使われる

交通事故の賠償金を請求するにあたっては、相手側と示談交渉をおこなったり裁判手続を利用したりすることもあります。

適切な後遺障害等級を認めてもらい適正な額の賠償金を受け取るためには、後遺障害や損害の根拠となる客観的な証拠が欠かせません。

後遺障害診断書は、そのような客観的な証拠としての役割を果たすのです。

後遺障害診断書の入手方法・作成時期・作成費用

ここでは、後遺障害診断書の入手方法や作成するべきタイミング、料金などについて解説します。

後遺障害診断書は医師に作成を依頼する

後遺障害診断書は、原則として交通事故で負ったけがの治療をしてもらっていた医師に依頼して作成してもらいます(必ずしも医療をしていた医師には限られず、場合によっては別の専門医に作成を依頼することもあります)。

後遺障害診断書の書式は、自賠責保険会社にもらったりインターネットからダウンロードしたりすることもできますが、作成できるのは医師に限られ、自分だけで作成することはできません。

また、これまで診察を受けたことのない医師に作成を依頼しても、すぐに診断書を作成することはできません。

この場合には、それまでに通院していた病院からカルテを取り寄せたり、改めてしばらく通院を続けたりする必要があります。

「これまで整骨院や接骨院にしか通っていなかった」というような場合にも、後遺障害診断書の作成はできません。

接骨院などで診てくれるのは柔道整復師という資格者などであり、医師ではありません。

医師でなければ後遺障害診断書を作成することはできないのです。

交通事故でけがをしたら、まずは必ず整形外科などの病院を受診して、医師の診察を受けるようにしましょう。

後遺障害診断書は症状固定になったタイミングで作成してもらう

怪我の治療を継続していると、「これ以上治療を続けても、もはや改善は見込めない」として、医師より症状固定の判断がなされます。

そのため、後遺障害診断書は、主治医から症状固定の判断が出たタイミングで、なお症状が残存している場合にします。

症状固定に至る時期は、怪我の態様や治療方法、自覚症状など様々な事情によって判断されます。

そのため、決まった時期があるということは基本的にありません。

しかし、痛みや痺れなどの神経症状や関節の動かしづらさなどの機能障害については、6ヵ月程度様子をみることもあります。

そして、6ヵ月程度様子をみても回復の見込みがないときに、はじめて症状固定と判断されることがよくあります。

これに対して、指を失った場合など、ある程度の期間が経っても回復する余地がないような場合には、比較的早期に症状固定の判断がなされることもあります。

後遺障害診断書の作成には5,000円~6,000円程度かかる

後遺障害診断書の作成にかかる料金には、全国統一の決まったルールがあるわけではありません。

病院ごとに、自由に料金設定をすることができます。

平均的な料金は1通あたり5,000円〜6,000円程度ですが、1万円を超える料金設定とされていることも珍しくありません。

病院によっては、2万円を超えるような料金設定としていることもあります。

なお、後遺障害診断書の作成費用は一旦自己負担となるケースも多くあります。

また、後遺障害等級認定がなされなければ、戻ってくることはありません。

診断書の料金が高額になると負担が大きくなってしまうため、心配であれば早めに確認しておくようにしましょう。

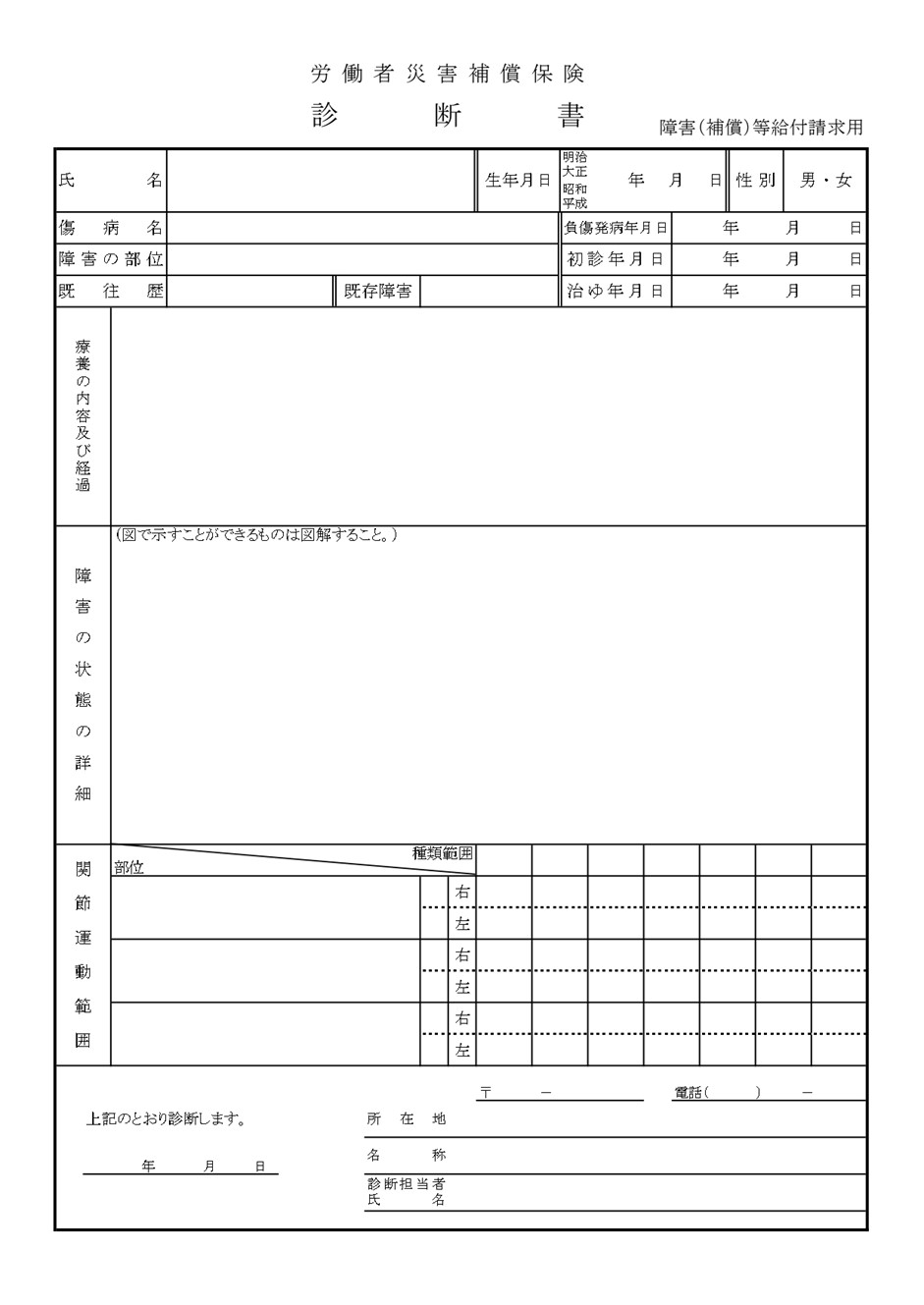

労災では専用の後遺障害診断書が必要

交通事故が通勤中や業務中に起きた場合、労災保険を利用できることもあります。

その際の書式は以下のとおりで「労働者災害補償保険診断書」からダウンロードできます。

後遺障害診断書を作成してもらうときのポイント

後遺障害診断書は医師が作成する書類であり、あなた自身が作成する書類ではないため、必ずしもあなたが思ったとおりの内容を書いてもらえるわけではありません。

もっとも、全てを医師任せにしていては、適切な後遺障害等級が認定されない可能性もあります。

「できあがった診断書が思っていた内容と違う」「記載されていることが事実と異なる」などといった状況を防ぐためにも、後遺障害診断書を作成してもらうときのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

医師に自覚症状を正確に伝える

後遺障害診断書の中で、あなたの言葉が直接反映される記載項目が「自覚症状」の項目です。

この「自覚症状」の項目で不備や不足があれば後遺障害等級が認定されないこともあるため、十分に注意しましょう。

日ごろから、正確かつ十分にあなたの症状を医師に伝えておくことが大切です。

自覚症状を医師に伝えるにあたっては、あなたの体のどの部位にどのような悪い症状があり、日常生活の中でどのように困っているのかを具体的に伝えることが大切です。

たとえば、頭が痛い場合には単純に「頭痛がある」とだけ言うのではなく、「頭から首にかけて痛い」「雨の日には特によく痛む」「激しく痛むために仕事ができないこともある」などのように、細かく具体的に医師に症状を伝えることが大切です。

後遺障害等級認定のために必要な検査を受ける

痛みなどの自覚症状があっても、検査を実施していないために客観的な数値がなかったり、画像の所見がなかったりすると、後遺障害の等級認定が難しくなります。

自覚症状はあくまでも主観的な訴えなので、より高い後遺障害等級認定を獲得するには客観的な検査結果で後遺障害があることを裏付ける必要があるのです。

(後遺障害等級14級9号はもっぱら自覚症状によります)

自覚症状の裏付けとなる、交通事故による傷病の診断で用いられる客観的な検査はいくつかあります。

たとえば、骨折や脱臼をした場合には、関節の可動域が制限されることがあります。

この可動域制限を後遺障害として申請する場合には、可動域測定をおこなって後遺障害診断書に記載してもらうことが必要です。

また、聴覚や嗅覚、視覚に関する後遺障害があるという場合には、それぞれに応じた特殊な検査をする必要があります。

怪我によっては、まったく検査を受けないまま後遺障害診断書を書いてもらうことがないようにしましょう。

後遺障害診断書に記載漏れやミスがないか確認する

後遺障害診断書の記載に誤りや記入漏れがあると、後遺障害等級の審査を受けられなかったり、適切な等級が認定されなかったりすることもあります。

特に、以下の点で内容に誤りや抜けがないかどうかを確認しましょう。

- 受傷年月日:交通事故に遭った日が記載されているか

- 傷病名:傷病が複数ある場合には全て記載されているか

- 既存の障害:今回の事故による後遺障害に影響がない場合にはその旨を記載しているか

- 自覚症状:診断の中で伝えた内容が全て正確に記載されているか

- 各部位の後遺障害の内容:検査は不足なく実施されているか、実際された検査の数値や画像所見がしっかりと記載されているか

- 障害内容の増悪・緩解の見通し:症状に回復の見込みがない場合には、そのことが伝わるように記載されているか

後遺障害診断書を医師が書いてくれない場合の対処法

「けがの治療はしっかりとしてくれたものの、医師が後遺障害診断書を適切に書いてくれない」というケースもあります。

これは、医師はあくまでも治療のプロであって、後遺障害診断書などの書類作成の専門家ではないからです。

なかには「後遺障害診断書は作成できない」と言われてしまうこともあります。

しかし、後遺障害診断書は医師でなければ作成できないため、一度断られたとしても適切に対処して後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

もし医師に後遺障害診断書を書いてもらえなかったとしても、いくつかの対処法があります。

ここでは、後遺障害診断書を書いてもらえない場合の対処法を紹介します。

後遺障害はないと言われた場合

医師から「あなたの場合は後遺障害はありませんよ」「日常生活に支障がない程度まで治っていますよ」などと言われて、後遺障害診断書を書いてもらえないケースがあります。

医師は治療のプロであるため治療には詳しいですが、後遺障害等級認定については詳しくないこともあります。

なかには「後遺障害」は日常生活に影響が出るような重い状態に限られる、などと考えている医師もいるかもしれません。

また、後遺障害診断書の必要性について十分に理解していないこともあります。

そのため、こちらから後遺障害診断書の必要性について医師にわかりやすく説明し、診断書の作成を依頼するようにするとよいでしょう。

たとえば、「今の状態をそのまま詳しく記載してください。この診断書は交通事故の賠償金額に大きく影響する大事な書類なのです」などのように丁寧に伝えましょう。

治療の経過がわからないと言われた場合

なかには治療途中で引っ越しをしたり、治療方針の変更を希望したりして初診の病院から転院しているケースもあります。

この場合、医師によっては「事故発生当初からの症状の変化を見ていないので、経過がわからず後遺障害診断書を書くことができない」と診断書の作成を断ることもあります。

この場合には、「後遺障害診断書には治療の全ての経過を記載する必要はありません。

症状固定の時点で治療にあたっている医師に書いてもらう必要があるのです」と伝えて、診断書を書いてもらうようにお願いしましょう。

どうしても今の病院で診断書を書いてもらえない場合には、一旦病院を変えて転院先の病院で診断書を書いてもらうという方法もあります。

もっとも、通院期間が短いと診断書を書いてもらえない可能性が高いでしょう。

その場合には、転院してからしばらく通院を続けて、十分に経過を見てもらったうえで診断書を書いてもらいましょう。

健康保険で治療を受けていると指摘された場合

なかには「健康保険を使って治療を受けているので、自賠責保険会社への診断書は作成しません」と言われることもあります。

しかし、交通事故の治療において健康保険を使って治療を受けることは一切禁止されているわけではありません。

自由診療ではなく健康保険を使って治療を受けていたとしても、後遺障害診断書を作成してもらうことはできます。

医師によっては「自由診療ではなく健康保険を使っている場合には自賠責保険会社に提出する後遺障害診断書を作成してはいけない」と考えていることもあります。

そのような医師に対しては「健康保険組合に確認して、健康保険を使って治療を受けていても診断書を作成してもらって問題ないことを確認しました。手続きのためにどうしても必要なので診断書を作成してください」と、改めて丁寧にお願いしてみるようにしましょう。

後遺障害診断書を作成して提出する際の流れ

後遺障害診断書を作成してもらったあとの手続きとしては2種類の方法があります。

それが「事前認定」と「被害者請求」です。

ここでは、この2つの手続きについて解説します。

事前認定の場合|加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出する

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が主体となって後遺障害等級認定の申請手続きをおこなうものです。

事前認定では、加害者側の任意保険会社に診断書を提出するだけで被害者側の対応は終わります。

診断書を提出したうえで結果を待ちましょう。

事前認定のメリットは、加害者側の任意保険会社が手続きをおこなってくれるため、あなた自身の手続きの負担が少なく済むことです。

もっとも、診断書以外の追加資料は提出できないため、適切な後遺障害等級認定がなされない可能性があるというデメリットもあります。

被害者請求の場合|被害者が必要書類を集めて自賠責保険会社に提出する

被害者請求とは、被害者が主体となって後遺障害等級認定の申請手続きをおこなうものです。

提出する書類の作成や資料収集などを全て自分でおこなう必要があります。

被害者請求の場合に揃えなければならない書類としては、主に以下のようなものがあります。

- 保険金請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書・診療報酬明細書

- 休業損害証明書

- 通院交通費証明書

- 検査結果の資料 など

これらの必要な書類を全て揃えたら、加害者の自賠責保険会社に提出します。

損害保険料率算出機構にて調査が始まると、あなたに調査の連絡が入ることもあります。

被害者請求では自分で書類を揃えて提出しなければならず、手間がかかるというデメリットがあります。

しかし、後遺障害を証明する十分な資料を自身で揃えることができ、適切な後遺障害等級認定がなされる可能性が高まるというメリットがあります。

また、弁護士に依頼すれば自分の代わりに書類収集を進め、申請の代理をしてくれるため申請手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

労災被害者の場合|所轄の労働基準監督署に提出する

労災被害者の場合は、所轄の労働基準監督署に後遺障害診断書を提出します。

なお、業務災害の場合は「障害補償給付支給請求書(様式10号)」、通勤災害の場合は「障害給付支給請求書(様式16号の7)」などの書類も必要です。

会社ともやり取りしながら準備を進めて、申請手続きに関して指示があった場合はそれに従いましょう。

後遺障害診断書や後遺障害等級認定について弁護士と相談できる窓口

後遺障害診断書の作成や後遺障害等級認定の手続きに不安がある場合は、交通事故トラブルを取り扱っている弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談すれば、後遺障害診断書の記載内容に不備や不足がないか、専門的な知識に基づいて確認してくれます。

また、後遺障害等級認定に必要な書類集めのサポートや不足書類の指示もしてくれます。

ここでは、後遺障害等級認定の手続きなどについて弁護士と相談できる主な窓口を紹介します。

日弁連交通事故相談センター|最大5回まで弁護士と無料相談できる

日弁連交通事故相談センターでは、全国の相談所で弁護士による交通事故の損害賠償問題について無料相談を受け付けています。

自動車・二輪車による交通事故の民事関係の問題について相談でき、被害者だけでなく加害者も利用可能です。

直接の面接相談であれば1回30分まで、原則最大5回まで相談することができます。

【参考元】【公式】日弁連交通事故相談センター|弁護士が全国無料相談

ベンナビ交通事故|後遺障害に関する手続きが得意な弁護士を効率的に探せる

当社が運営する「ベンナビ交通事故」では、後遺障害等級認定の申請手続きなどが得意な弁護士に、交通事故の損害賠償問題について相談することができます。

初回無料相談を受け付けている弁護士なども多く掲載しています。

相談内容や地域などから対応可能な弁護士を一括検索することができ、弁護士を探すのが初めての方でもスムーズに相談先が見つかります。

後遺障害診断書の作成で失敗しないために知っておくべき注意点

ここでは、後遺障害診断書に関して失敗しないために知っておくべき注意点を解説します。

必ずしも医師が後遺障害等級認定に詳しいとは限らない

あくまでも医師は治療の専門家であって、後遺障害診断書の作成などの後遺障害等級認定手続きに関する専門家ではありません。

このため、等級の認定基準や手続きなどについて詳しく知らない医師もいます。

普段から治療で忙しく手続きの専門家ではない医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうためには、医師との丁寧なコミュニケーションが大切です。

たとえば「診断書にどのようなことを記載してもらう必要があるのか」などについては、丁寧に説明するようにしましょう。

自身だけでうまく説明できない場合には、弁護士に依頼して弁護士から説明してもらうのも有効です。

後遺障害診断書の完成までに時間がかかることもある

後遺障害診断書は、依頼すればその日のうちに書いてもらえるものではありません。

早ければ数日で作成してくれる病院もありますが、場合によっては1ヵ月程度かかることもあります。

後遺障害診断書の完成までにはある程度時間がかかるため、十分に余裕をもって作成を依頼するようにしましょう。

後遺障害診断書に関するよくある質問

最後に、後遺障害診断書に関するよくある質問について解説します。

後遺障害診断書は何部作成してもらえばよい?

後遺障害診断書は、基本的に1部作成してもらうだけでかまいません。

もっとも、例外的に2部以上作成してもらう必要があることもあります。

たとえば、後遺障害が残った部位によっては、整形外科や眼科などの複数の診療科にわたって受診する場合もあります。

このような場合には、それぞれの診療科で後遺障害診断書を書いてもらう必要があり、2部以上となります。

後遺障害診断書を紛失した場合は再度作成してもらえる?

後遺障害診断書を紛失してしまった場合には、再度作成してもらうことができます。

(お金はかかる。無料での再発行と誤認される恐れあり)

この場合には、後遺障害診断書を作成してもらった病院に相談してお願いするようにしましょう。

後遺障害診断書は整骨院や接骨院でも作成してもらえる?

後遺障害診断書は、整骨院や接骨院では作成してもらえません。

整骨院や接骨院で診療にあたってくれるのは、医師ではなく柔道整復師などであるためです。

後遺障害診断書は医師しか作成できないため、必ず病院に通院して医師に作成してもらいましょう。

後遺障害診断書はいつまでに保険会社に提出すればよい?

示談が成立していない限り、後遺障害診断書を保険会社に提出する締切は特にありません。

もっとも、交通事故における損害賠償請求権には時効があるため、時効に間に合うように提出する必要があります。

後遺障害部分に関する時効期間は、症状固定日から3年です。

提出後の手続きなども考えると、遅くても症状固定のときから2年以内には保険会社に提出しておいたほうがよいでしょう。

さいごに|後遺障害診断書のことで不安があれば弁護士に相談を!

交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害申請は賠償金を請求する際に欠かせない手続きです。

後遺障害診断書にどのようなことが記載されているのかによって認定結果が大きく左右されるため、後遺障害診断書は非常に重要な書類です。

「適切な後遺障害等級認定を受けてしっかりと賠償金をもらいたい」と考えている方は、後遺障害診断書の記載内容を十分に確認しましょう。

後遺障害診断書や等級認定の手続きについて少しでも不安なことがあれば、交通事故トラブルの解決を得意とする弁護士に相談するのがおすすめです。

交通事故トラブルは、自身だけで抱え込むのはとても辛いものです。

交通事故トラブルの解決を得意とする弁護士に相談・依頼して、あなたが抱えている負担を軽減しましょう。