自転車事故に遭ってけがをした場合、基本的には自動車事故と同様にさまざまな種類の損害賠償金を請求できます。

けがの程度が重い場合には、賠償金が高額になるケースも少なくありません。

自転車事故で損害賠償請求をおこなう際には、事故状況や被害状況なども踏まえたうえで、法的な観点から検討をおこなうことが必要不可欠です。

弁護士のサポートを受けながら、適切に損害賠償請求の準備を進めましょう。

本記事では、自転車事故の賠償金の種類・相場や、損害賠償請求をおこなう際の注意点などを解説します。

無料相談できる弁護士一覧

自転車事故の賠償金の計算方法・相場

自転車事故の賠償金については、慰謝料・積極損害・消極損害の3種類に大きく分けられます。

ここでは、それぞれの計算方法や相場などについて解説します。

慰謝料

慰謝料は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類あり、被害状況に応じて請求できるものが異なります。

以下では各慰謝料について解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、自転車事故でけがの治療やリハビリのために入院・通院をした場合に請求できる慰謝料です。

なお、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準があり、どの計算基準が用いられるかによって金額が異なります。

まず自賠責基準の場合、入通院慰謝料の計算方法は以下のとおりです。

| 自賠責基準での入通院慰謝料の計算式 |

| ①4,300円×治療期間(病院に通っていた期間) ②4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2 |

※①・②のうち少ないほうの金額が採用されます。

※2020年3月31日以前に発生した事故では、1日あたりの金額を4,200円で計算します。

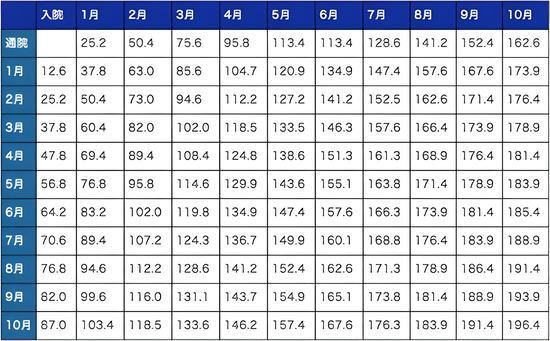

次に、任意保険基準での相場は以下のとおりです。

【任意保険基準での入通院慰謝料の相場】

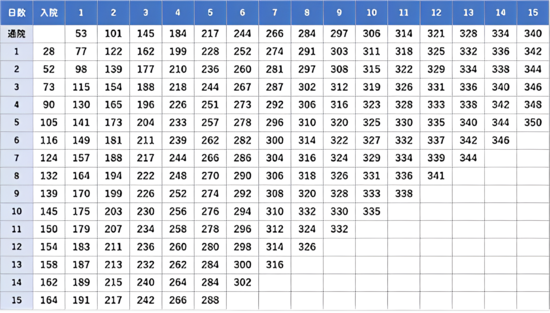

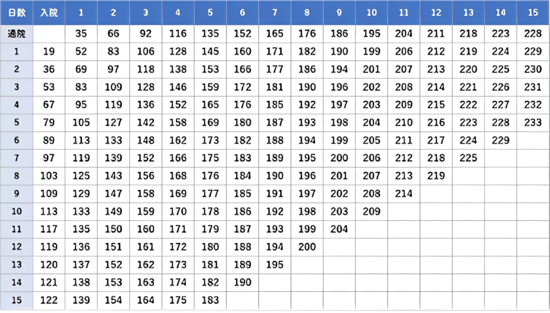

弁護士基準の場合は「他人から見て負傷の有無がわかるかどうか(他覚症状の有無)」によって、以下のように金額が異なります。

【弁護士基準での入通院慰謝料の相場(他覚症状がある場合)】

【弁護士基準での入通院慰謝料の相場(他覚症状がない場合)】

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、自転車事故のけがが完治せずに後遺症が残り、後遺障害として等級認定された場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害慰謝料の場合、等級に応じて以下のように金額が異なります。

| 等級 | 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |

| 第1級 | 1,150万円(1,100万円) | 1,600万円程度 | 2,800万円 |

| 第2級 | 998万円(958万円) | 1,300万円程度 | 2,370万円 |

| 第3級 | 861万円(829万円) | 1,100万円程度 | 1,990万円 |

| 第4級 | 737万円(712万円) | 900万円程度 | 1,670万円 |

| 第5級 | 618万円(599万円) | 750万円程度 | 1,400万円 |

| 第6級 | 512万円(498万円) | 600万円程度 | 1,180万円 |

| 第7級 | 419万円(409万円) | 500万円程度 | 1,000万円 |

| 第8級 | 331万円(324万円) | 400万円程度 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円(245万円) | 300万円程度 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円(187万円) | 200万円程度 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円(135万円) | 150万円程度 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円(93万円) | 100万円程度 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、自転車事故によって被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料です。

まず、自賠責基準の場合は以下のように計算します。

| 請求する要項 | 慰謝料額 |

| 死者本人に対する慰謝料 | 400万円 |

| 死亡者に扶養されていた場合(※) | 200万円 |

| 慰謝料を請求する遺族が1人の場合 | 550万円 |

| 慰謝料を請求する遺族が2人の場合 | 650万円 |

| 慰謝料を請求する遺族が3人の場合 | 750万円 |

※死亡者が遺族を扶養していた場合は200万円が加算されます。

例:遺族が1人かつ扶養されていた場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円

次に、任意保険基準・弁護士基準での相場は以下のとおりです。

| 生前の死亡者の立場 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |

| 一家の支柱 | 1,500万円~2,000万円 | 2,800万円 |

| 配偶者、母親 | 1,500万円~2,000万円 | 2,500万円 |

| 上記以外 | 1,200万円~1,500万円 | 2,000万円~2,500万円 |

財産的損害(積極損害)

積極損害とは、自転車事故が原因で被害者が支払うことになったお金のことを指します。

ここでは、積極損害に含まれる主な項目について解説します。

治療費

自転車事故によるけがの治療にかかった医療費については、その全額の賠償を請求できます。

医療機関で支払った費用のほか、薬局で支払った費用なども損害賠償請求の対象です。

治療のために支払った費用の領収書は、損害賠償請求に備えて全て保管しておきましょう。

通院交通費

自転車事故によるけがを治療するために通院した場合、通院に要した交通費を請求できます。

公共交通機関の利用料金は、原則として全額が損害賠償請求の対象です。

自家用車を用いて通院した場合は、走行距離に応じて通院交通費を請求できます。

もし公共交通機関がなく車も保有していない場合などは、タクシー代についても合理的な範囲内で損害賠償請求の対象になり得ます。

装具・器具購入費

自転車事故によるけがのリハビリなどで必要な装具・器具の購入費用は、原則として全額が損害賠償請求の対象となります。

義歯・義手・義足・眼鏡・車いす・コルセット・サポーターなど、さまざまな装具・器具の購入費用について請求可能です。

購入したものについては、領収書をきちんと保管しておきましょう。

付添費用

自転車事故によるけがの治療を目的とした入院・通院について家族が付き添った場合は、付添費用を請求できます。

入院時の付添費用は1日あたり4,200円(自賠責基準)・6,500円(弁護士基準)、通院時の付添費用は2,100円(自賠責基準)・3,300円(弁護士基準)が相場です。

また、職業付添人に付き添いを依頼した場合は、合理的な範囲内で依頼費用が損害賠償請求の対象となります。

入院雑費

自転車事故によるけがを治療するために入院した場合、日用品などの購入費用にあたる入院雑費を請求できます。

入院雑費の目安額は、入院1日あたり1,500円程度です。

葬儀費用

自転車事故によって被害者が死亡した場合、遺族は葬儀費用を請求できます。

葬儀費用として損害賠償請求が認められるのは、原則として150万円までです。

ただし、被害者の社会的な立場ゆえに大規模な葬儀が必要な場合などには、高額な葬儀費用の請求が認められる余地もあります。

財産的損害(消極損害)

消極損害とは、自転車事故に遭ったことで失ってしまった将来分の利益のことを指します。

ここでは、消極損害に含まれる主な項目について解説します。

休業損害

休業損害とは、自転車事故によって仕事を休んだことで発生した損害のことです。

休業損害の金額は、以下の式で計算します。

1日あたりの基礎収入は、原則として以下のように計算します。

(a)給与所得者(会社員など)の場合

- 事故前3ヵ月の収入額÷90日

(b)自営業者の場合

- 事故前年の所得額(※)÷365日

※所得額=確定申告書に記載された額

(c)専業主婦・専業主夫の場合

- 賃金センサスに基づく平均年収÷365日

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、自転車事故で後遺障害が残り、労働能力が全部または一部失われた場合に請求できる項目です。

後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。

【労働能力喪失率】

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

| 第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |

| 第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |

| 第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |

| 第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |

| 第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |

| 第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |

| 第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |

【参考元】労働能力喪失率表|国土交通省

ただし、逸失利益の計算は複雑であり、詳しくは以下の記事を確認してください。

【関連記事】逸失利益とは?職業別・収入別の計算方法や計算例を解説

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、自転車事故で被害者が死亡し、生きていれば将来得られたはずの収入を失った場合に請求できる項目です。

死亡逸失利益の計算式は以下のとおりです。

| 被害者側の状況 | 生活費控除率 |

| 一家の支柱が死亡した場合 | 30%~40% |

| 女性(主婦・独身・幼児を含む)が死亡した場合 | 30%~45% |

| 男性(独身・幼児を含む)が死亡した場合 | 50% |

なお、自転車事故で受け取れる賠償金額は被害状況によっても大きく異なるため、具体的な金額を知りたい方は交通事故トラブルが得意な弁護士に相談することをおすすめします。]

無料相談できる弁護士一覧

自転車事故に関する賠償金の請求事例

小学生などの未成年者が起こした自転車事故でも、なかには数千万円の損害賠償金の支払いを命じる判決が下された事例などもあります。

ここでは、自転車事故に関する賠償金の請求事例を紹介します。

自転車同士の衝突事故で約3,000万円支払われたケース

60代の女性が自転車で交差点を渡ろうとしたところ、男子学生が自転車で強引に侵入してきて衝突し、女性側が頭蓋骨骨折などの重傷を負って亡くなってしまったという事例です。

裁判所は、事故の過失割合について25(被害者):75(加害者)としたうえで、事故原因について「加害者側の前方不注意によるものが大きい」として、加害者側に合計約3,138万円の支払いを命じました。

【参考元】さいたま地方裁判所 平成14年2月15日判決

信号無視で自転車事故を起こして約5,400万円支払われたケース

50代の女性が横断歩道を通行中、男性が自転車で信号無視をして衝突し、女性側が頭蓋内損傷などの重傷を負って亡くなってしまったという事例です。

裁判所は、加害者側に重大な過失があることや、加害者が事故後に被害者遺族との接触を避けていたことなどを踏まえて、加害者側に合計約5,400万円の支払いを命じました。

【参考元】東京地方裁判所 平成19年4月11日判決

男子小学生が死亡事故を起こして約9,500万円支払われたケース

60代の女性が夜間に歩いていたところ、男子小学生が運転する自転車と衝突し、女性側が頭蓋骨骨折などの重傷を負って亡くなってしまったという事例です。

この事例では約9,500万円の賠償金の支払いが命じられ、当時自転車事故としては過去最高額の賠償金となりました。

【参考元】神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決

自転車事故の損害賠償請求の流れ

自転車事故に巻き込まれて損害賠償請求する場合、主な流れとしては以下のとおりです。

- 事故直後は警察に連絡する

- 病院でけがの治療を受ける

- けがが完治する・症状固定の診断を受ける

- 後遺障害等級認定の申請をおこなう(後遺症が残った場合)

- 相手方と示談交渉をおこなう

- ADR・調停・裁判に移行する(示談不成立の場合)

- 示談金が支払われる

自転車事故で損害賠償請求する際の注意点

自転車事故で損害賠償請求する際には、以下の点について十分留意のうえで対応しましょう。

- 相手が無保険の場合は加害者本人と示談交渉する必要がある

- 相手保険会社から示談金を提示されても安易に応じない

- 賠償金額は過失割合によって大きく左右される

相手が無保険の場合は加害者本人と示談交渉する必要がある

自動車事故の場合、被害者側は少なくとも自賠責保険の保険金を受け取れます。

自動車の運転者には、自賠責保険への加入が義務付けられているためです。

また、交通事故に備えて任意保険に加入している自動車の運転者も多いです。

加害者が任意保険に加入していれば、任意保険の保険金を受け取れます。

これに対して、自転車の運転者には、自賠責保険への加入義務が課されていません。

また、任意保険(自転車保険)の普及率は自動車に比べて低く、自転車は無保険の状態で運転されているケースが非常に多い状況です。

自転車事故の加害者が無保険の場合、被害者は保険金を受け取ることができません。

この場合、自転車事故で損害賠償金を受け取るためには、加害者と直接示談交渉をすることになります。

加害者本人との示談交渉は、保険会社との示談交渉と異なり、建設的な話し合いにならないケースもよくあります。

加害者側の交渉態度を観察しながら、いっそう慎重な対応が求められるため、自力で対応するよりも弁護士に依頼するのがおすすめです。

相手保険会社から示談金を提示されても安易に応じない

自転車事故の加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社と示談交渉をおこないます。

保険会社との示談交渉は、加害者本人とおこなう場合に比べれば、建設的な話し合いになることが期待できます。

しかし、被害者側としては保険会社の提示する示談金(保険金)をそのまま受け入れるべきではありません。

なぜなら、被害者側に生じた客観的な損害額ではなく、保険会社独自の基準(任意保険基準)に基づいて算定された金額である可能性が高いからです。

保険会社から示談金を提示されたら、その金額が妥当であるかどうかを、必ず一度持ち帰って検討しましょう。

法的な観点から示談金額の妥当性を確認したい場合は、弁護士に相談してください。

賠償金額は過失割合によって大きく左右される

自転車事故で実際に受け取れる賠償金額については、当事者間の過失割合が大きく影響します。

たとえば、歩行者と自転車の接触事故が起きて歩行者が大けがをし、1,000万円相当の損害を被ったとします。

事故の全ての責任が自転車側にあれば(過失割合10対0)、歩行者は自転車の運転者に対して賠償金として1,000万円請求可能です。

これに対して、歩行者側に1割の過失が認められた場合(過失割合9対1)、歩行者が自転車の運転者に対して請求できる賠償金は900万円にとどまります。

このように、過失割合に応じて損害賠償金が減額されることを「過失相殺」といいます。

自転車事故について納得のいく額の賠償金を受け取るためには、適切な過失割合を算定することも大切です。

加害者側から示談金額を提示されたら、その金額がどのような過失割合に基づいているのかも必ず確認し、不適切であれば修正を求めましょう。

自転車事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット

自転車事故で損害賠償請求する際は、弁護士に依頼することをおすすめします。

損害賠償請求を弁護士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

- 示談交渉・ADR・訴訟などの手続きを一任できる

- 請求できる賠償金の見落としを防げる

- 損害賠償金の増額が期待できる

示談交渉・ADR・訴訟などの手続きを一任できる

自転車事故の損害賠償請求は、示談交渉・裁判外紛争解決手続(ADR)・訴訟などを通じておこないます。

これらの手続きについて適切に対応するためには専門的知識なども必要であり、被害者自身で対応するのは非常に大変です。

弁護士に依頼すれば、示談交渉・ADR・訴訟などの手続きを一任できます。

損害賠償請求にかかる手間や労力を大幅に軽減でき、依頼後はけがの治療などに専念することが可能となります。

請求できる賠償金の見落としを防げる

自転車事故で請求できる損害賠償金の項目は多岐にわたります。

被害状況に適した額の損害賠償金を受け取るためには、被害者側に生じた全ての損害を漏れなく把握しなければなりません。

弁護士には、自転車事故による損害額の算出なども依頼できます。

弁護士のサポートを受けながら損害賠償請求の手続きを進めることで、請求できる賠償金の見落としなども防げます。

損害賠償金・慰謝料の増額が期待できる

加害者側が提示する示談金額は、必ずしも適正な金額とは限りません。

特に、保険会社との示談交渉では保険会社独自の基準による金額を提示されることが多いため、増額交渉をおこなうことをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、任意保険基準よりも高額になりやすい「弁護士基準」を用いて請求対応を進めてくれるため、当初の提示額よりも増額できる可能性があります。

自転車事故の損害賠償請求でかかる弁護士費用

自転車事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する場合、主に以下のような弁護士費用がかかります。

- 相談料

- 着手金

- 報酬金

- 日当

- 実費

ここでは、「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考に、弁護士費用の目安を解説します。

相談料|1時間あたり5,000円~1万円程度

自転車事故について弁護士に相談する場合、一般的には1時間あたり5,000円~1万円程度の相談料がかかります。

ただし、法律事務所によっては初回無料相談などを受け付けている場合もあります。

着手金|10万円~100万円程度

着手金は、弁護士に対応を依頼する際に発生する費用です。

一般的には、10万円~100万円程度が想定されます。

報酬金|経済的利益によって異なる

報酬金は、弁護士に依頼して無事に成功した場合に支払う費用です。

最終的に得られた利益(賠償金)の金額によって、以下のように報酬金額が変わってきます。

たとえば、弁護士の交渉により和解が成立し、最終的に得られた金額が100万円(経済的利益)の場合、報酬金額は17万6,000円となります。

<計算例>

- 100万円(経済的利益)×0.176=17万6,000円

| 経済的利益の額 | 報酬金の相場 |

| 300万円以下の場合 | 経済的利益の額の17.6% |

| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額の11%+19万8,000円 |

| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額の6.6%+151万8,000円 |

| 3億円を超える場合 | 経済的利益の額の4.4%+811万8,000円 |

※獲得額を経済的利益として計算

日当|3万3,000円~11万円程度

日当は、事件の交渉や裁判などで弁護士が出張する際にかかる費用のことです。

金額は実際の移動回数などによっても異なるため、詳しくは事前に依頼を検討している弁護士に確認するとよいでしょう。

| 半日(往復2時間超4時間以内) | 3万3,000円以上5万5,000円以下 |

| 一日(往復4時間超) | 5万5,000円以上11万円以下 |

実費|依頼状況によって異なる

実費とは、事件を処理するために実際にかかった費用のことです。

日当と同様、こちらも案件などによって金額が変わるため、詳しくは事前に直接確認しておくことをおすすめします。

- 郵送費

- 印刷費

- 公的書類の取得費

- 弁護士の交通費

- 訴訟費用 など

自転車事故の賠償金に関するよくある質問

ここでは、自転車事故の賠償金に関するよくある質問について解説します。

交通事故の損害賠償額の相場・平均額はいくらですか?

損害賠償金のうち慰謝料などには一定の目安がありますが、ほかにもさまざまな項目があり被害状況などによって金額も異なるため、相場や平均額を提示するのは困難です。

自分の場合にどれぐらい受け取れそうか知りたい方は、交通事故トラブルが得意な弁護士に相談してみることをおすすめします。

交通事故の損害賠償額の範囲はどこまで?請求できる費用は?

交通事故で請求できる損害賠償金の項目については、人身事故か物損事故かによって内容が異なります。

人身事故の場合、精神的損害(慰謝料)・財産的損害(積極損害・消極損害)・物的損害などを請求できます。

物損事故の場合、基本的には物的損害のみ請求できます。

交通事故の損害賠償は誰に請求できる?

交通事故の損害賠償は、加害者または加害者が加入している保険会社に請求します。

自転車事故では加害者側が無保険のケースもあり、そのような場合は加害者本人と直接交渉などをおこなうことになります。

さいごに|自転車事故の損害賠償請求を弁護士に相談するなら「ベンナビ交通事故」

自動車事故と同様に自転車事故でも損害賠償責任が生じ、事故による損害について相手に請求することができます。

もし、自転車事故の損害賠償請求を依頼できる弁護士に心当たりがない方は、「ベンナビ交通事故」を利用しましょう。

「ベンナビ交通事故」なら地域や相談内容から簡単に弁護士を検索・比較できますし、初回無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されており、メールや電話で直接問い合わせも可能です。

複数の弁護士の無料相談を利用することもできるため、比較検討したうえで依頼する弁護士を選べます。

自転車事故の損害賠償請求は、弁護士に依頼することで成功率が高まります。

思いがけず自転車事故に遭ってしまい、加害者側に損害賠償請求したい方は、「ベンナビ交通事故」から弁護士へご相談ください。

無料相談できる弁護士一覧