人身事故に遭ってしまった場合、示談をして解決するのが一般的です。

示談とは、交通事故による損害賠償金などについて話し合って、当事者双方が合意して問題解決とすることを指します。

通常は加害者側の保険会社から示談金の提示がありますが、必ずしも被害状況に適した金額になっているとはかぎりません。

できるだけ納得のいく形で問題解決するためには、示談までの流れや示談金の計算方法などについて理解しておく必要があります。

本記事では、人身事故での示談の流れや示談金の相場、ケースごとの計算例などを解説します。

交通事故(人身事故)の示談とは

示談とは、交通事故が原因で生じた損害に関する賠償金などについて当事者同士で話し合い、双方が合意して問題解決とすることを指します。

事故が起きた際、基本的には示談交渉をおこなって解決を図り、示談が成立すれば示談書を作成したのち加害者側から示談金が支払われます。

一方、示談不成立となった場合は、ADR・調停・訴訟などの手続きに移行することになります。

示談金とは?慰謝料とは何が違う?

交通事故の示談金と混同されやすいものとして「慰謝料」があります。

慰謝料とは「事故により生じた精神的苦痛に対して支払われる金銭」のことを指します。

示談金とは「加害者が被害者に支払う損害賠償金」のことであり、慰謝料は示談金の一部に含まれます。

示談金の内訳は積極損害・消極損害・慰謝料の3つに大きく分けられ、詳しくは「人身事故の示談金の内訳と相場」で後述します。

人身事故の示談の基本知識

ここでは、人身事故での示談について知っておくべき基本知識を解説します。

示談交渉を始めるタイミング

人身事故で示談交渉を始めるタイミングは、以下のように被害状況によって異なります。

- けがが完治した場合:治療が終わったあと

- けがが完治せずに後遺症が残った場合:後遺障害等級認定の手続きが終わったあと

- 被害者が死亡した場合:葬儀などが終わったあと

交通事故では、事故による損害が確定したタイミングで示談交渉を始めるのが一般的です。

相手方から示談交渉を急かされたとしても、安易に応じるのは避けましょう。

示談交渉で話す相手

自動車事故の場合、加害者が加入する任意保険会社の担当者とやり取りするのが一般的です。

もし加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人とおこないます。

なお、加害者が弁護士を立ててきた場合は弁護士とやり取りすることになります。

示談交渉で話し合う内容

人身事故では、基本的に「示談金はいくらにするのか」「過失割合は何対何か」などについて話し合います。

過失割合とは、事故当事者の責任の割合を示すものです。

自分側の過失が大きいほど受け取れる示談金額は減ってしまうため、示談交渉では過失割合の取り決めも重要になります。

なお、原則として示談成立後に合意内容を変更することはできないため、納得のいかない部分がある場合は安易に妥協せずにしっかり主張することが大切です。

交通事故(人身事故)の示談の流れ

人身事故で示談をおこなうまでの流れは、被害状況によって異なります。

ここでは、ケースごとの事故手続きの流れを解説します。

後遺障害なしの場合

人身事故のけがが完治して後遺障害が残らなかった場合、基本的な手続きの流れとしては以下のとおりです。

- 事故の発生

- 警察への連絡

- 病院での治療開始

- けがの完治

- 示談交渉

- 示談成立

このようなケースでは、治療を終えたタイミングで示談交渉を始めるのが一般的です。

示談までの期間としては「事故発生から半年~1年程度」ですが、交渉が難航した場合などはさらに長引くこともあります。

後遺障害ありの場合

人身事故のけがが完治せずに後遺障害が残った場合、基本的な手続きの流れとしては以下のとおりです。

- 事故の発生

- 警察への連絡

- 病院での治療開始

- 症状固定

- 後遺障害等級認定の申請

- 示談交渉

- 示談成立

このようなケースでは、後遺障害等級認定の手続きが終了したタイミングで示談交渉を始めるのが一般的です。

示談までの期間としては「事故発生から1年程度」ですが、認定結果に納得いかずに異議申立てをおこなう場合などはさらに長引くこともあります。

死亡事故の場合

死亡事故の場合、基本的な手続きの流れとしては以下のとおりです。

- 事故の発生

- 警察への連絡

- 病院での治療開始

- 被害者の死亡

- 葬儀手続き

- 四十九日などの法要

- 示談交渉

- 示談成立

このようなケースでは、葬儀などが終わったタイミングで示談交渉を始めるのが一般的です。

示談までの期間としては「被害者の死亡から半年~1年程度」ですが、死亡事故の場合は示談金が比較的高額になるため、ほかのケースよりも交渉に時間がかかることもあります。

人身事故の示談金の内訳と相場

示談金は大きく分けると、積極損害・消極損害・慰謝料の3つの要素から成り立っています。

ここでは、人身事故の示談金の内訳と相場について解説します。

積極損害(財産的損害)

積極損害とは、人身事故によって実際に発生した費用のことです。

主な項目としては以下のようなものがあります。

- 治療費:人身事故のけがの治療にかかった費用

- 付添看護費:入院・通院時に家族などに付き添ってもらった場合に請求できる費用

- 入院雑費:入院した場合に請求できる入院費以外の雑費

- 通院交通費:けがの治療で通院するためにかかった交通費

- 生徒・児童の学費:事故が原因で授業を受けられずに留年した場合の授業料

- 葬儀費用:事故被害者の葬儀手続きなどでかかった費用 など

消極損害(財産的損害)

消極損害とは、事故によって失った将来分の収入・利益のことを指します。

主な項目としては以下のようなものがあります。

- 休業損害:事故により仕事を休んだことで発生した減収分のこと

- 後遺障害逸失利益:事故の後遺障害が残らなければ将来獲得できたはずの収入のこと

- 死亡逸失利益:死亡事故に遭わなければ将来獲得できたはずの収入のこと

以下では、各項目の計算方法について解説します。

休業損害の計算方法

休業損害の場合、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準があります。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の順に高額になりやすく、自賠責基準の計算方法は以下のとおりです。

任意保険基準・弁護士基準の計算方法は以下のとおりです。

なお、基礎収入の日額については職業などによって算出方法が異なります。

逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益・死亡逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

- 後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

- 死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

示談金の中でも逸失利益は計算が複雑であり、詳しくは以下の記事を確認してください。

【関連記事】

後遺障害逸失利益の計算方法と各早見表!正しく金額を算出できるようになろう

死亡事故における逸失利益とは?金額の計算方法と求め方を解説

慰謝料(精神的損害)

交通事故で請求できる慰謝料は以下の3種類があります。

- 入通院慰謝料:けがの治療で通院・入院した場合に請求できる慰謝料

- 後遺障害慰謝料:けがが完治せずに後遺障害等級認定された場合に請求できる慰謝料

- 死亡慰謝料:被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料

慰謝料についても自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準などの計算基準が用いられ、以下ではそれぞれの計算方法・相場を解説します。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料の場合、各算出基準での計算方法・相場は以下のとおりです。

| 自賠責基準での入通院慰謝料の計算式 |

| ①4,300円×治療期間(病院に通っていた期間) ②4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2 |

※①・➁のうち少ないほうの金額が採用されます。

※2020年3月31日以前に発生した事故では、1日あたりの金額を4,200円で計算します。

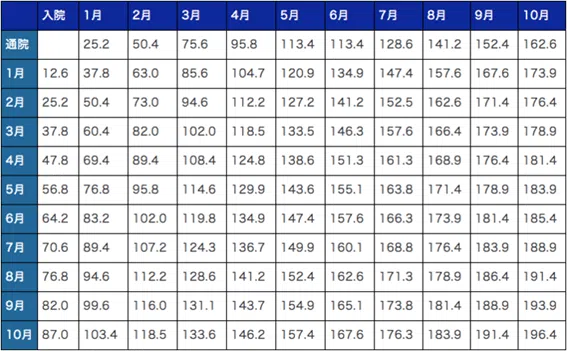

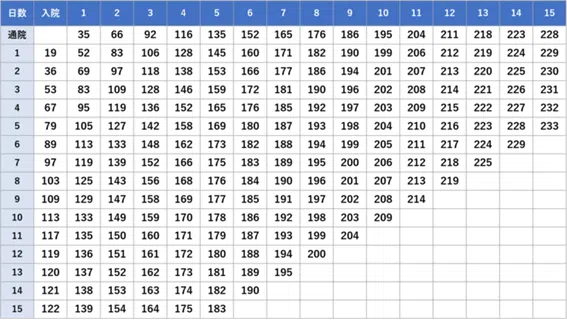

<任意保険基準の入通院慰謝料(単位:万円)>

<通常の弁護士基準による入通院慰謝料(単位:万円)>

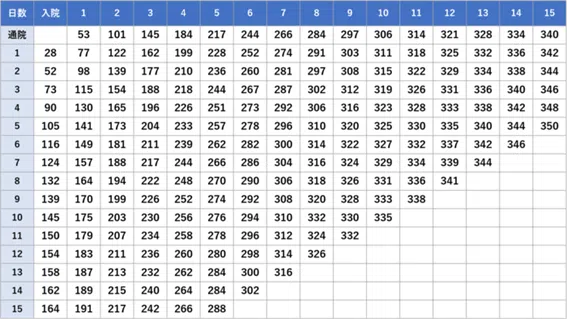

<むちうち症などで他覚症状がない場合の弁護士基準の入通院慰謝料(単位:万円)>

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の場合、各計算基準での相場は以下のとおりです。

| 等級 | 自賠責基準 (2020年3月31日までに発生した事故) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |

| 第1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 1,600万円程度 | 2,800万円 |

| 第2級 | 998万円 (958万円) | 1,300万円程度 | 2,370万円 |

| 第3級 | 861万円 (829万円) | 1,100万円程度 | 1,990万円 |

| 第4級 | 737万円 (712万円) | 900万円程度 | 1,670万円 |

| 第5級 | 618万円 (599万円) | 750万円程度 | 1,400万円 |

| 第6級 | 512万円 (498万円) | 600万円程度 | 1,180万円 |

| 第7級 | 419万円 (409万円) | 500万円程度 | 1,000万円 |

| 第8級 | 331万円 (324万円) | 400万円程度 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円 (245万円) | 300万円程度 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円 (187万円) | 200万円程度 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 (135万円) | 150万円程度 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 (93万円) | 100万円程度 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料の場合、各算出基準での計算方法・相場は以下のとおりです。

<自賠責基準の死亡慰謝料の計算方法>

| 請求する要項 | 慰謝料額 |

| 死者本人に対する慰謝料 | 400万円 |

| 死亡者に扶養されていた場合(※) | 200万円 |

| 慰謝料を請求する遺族が1人の場合 | 550万円 |

| 慰謝料を請求する遺族が2人の場合 | 650万円 |

| 慰謝料を請求する遺族が3人の場合 | 750万円 |

※死亡者が遺族を扶養していた場合は200万円が加算

<任意保険基準・弁護士基準の死亡慰謝料の相場>

| 生前の死亡者の立場 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |

| 一家の支柱 | 1,500万円~2,000万円 | 2,800万円 |

| 配偶者・母親 | 1,500万円~2,000万円 | 2,500万円 |

| 上記以外 | 1,200万円~1,500万円 | 2,000万円~2,500万円 |

人身事故の示談金の計算例

ここでは、人身事故の示談金についてケースごとの計算例を紹介します。

ただし、事故内容や被害状況などによっても金額は大きく異なるため、以下はあくまでも一例として参考にしてください。

人身事故で後遺障害がない場合

「人身事故に遭って軽い打撲を負い、会社の仕事を5日間休んだ」というようなケースでは、示談金の計算例としては以下のとおりです。

| 主な請求項目 | 金額 |

| 入通院慰謝料(治療期間30日) | 19万円 |

| 休業損害(事故前3ヵ月間の総収入90万円) | 5万円 |

| 合計額 | 24万円 |

※弁護士基準を用いて計算

人身事故で後遺障害が残った場合

「人身事故に遭って仕事を10日間休み、むちうちが残って後遺障害等級14級が認定された」というようなケースでは、示談金の計算例としては以下のとおりです。

| 主な請求項目 | 金額 |

| 入通院慰謝料(治療期間120日) | 67万円 |

| 休業損害(事故前3ヵ月間の総収入90万円) | 10万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 110万円 |

| 後遺障害逸失利益(30歳・年収400万円) | 約87万円 |

| 合計額 | 約274万円 |

※弁護士基準を用いて計算

死亡事故の場合

「事故によって被害者が死亡した」というようなケースでは、示談金の計算例としては以下のとおりです。

| 主な請求項目 | 金額 |

| 葬儀費用 | 150万円 |

| 死亡慰謝料(独身者) | 2,500万円 |

| 死亡逸失利益(30歳・年収400万円) | 約3,342万円 |

| 合計額 | 約5,992万円 |

※弁護士基準を用いて計算上記はあくまでも目安であり、実際は過失割合などによっても受け取れる金額は変わります。

たとえば「事故による損害額が100万円」という状況で過失割合が9対1となり、自身にも10%の過失がある場合、相手に請求できる金額は90万円となります。

また、交渉などによって過失割合が8対2になった場合は請求額が80万円となり、自身の過失が大きくなればなるほど受け取れる金額は減ってしまいます。

人身事故の示談に関するよくある質問

ここでは、人身事故に関するよくある質問について解説します。

人身事故で示談しないとどうなる?

人身事故で示談しないまま放置していると、時効が成立して示談金を獲得できなくなるおそれがあります。

人身事故での損害賠償請求については原則として時効期間が5年であるため、時効成立する前に請求手続きを進めましょう。

物損事故として示談した場合はどうなる?

基本的に、物損事故では「自動車の修理費」や「代車使用料」などのような事故による物的損害に関する項目しか請求できません。

物損事故として処理してしまうと慰謝料や治療費などが受け取れなくなるおそれがあるため、人身事故として届け出て示談をおこないましょう。

人身事故で示談成立するまでの期間は?

人身事故の場合、被害状況によって示談成立までにかかる期間は異なります。

- 後遺障害がない場合:事故発生から半年~1年程度

- 後遺障害が残った場合:事故発生から1年程度

- 被害者が死亡した場合:被害者の死亡から半年~1年程度

ただし、示談交渉が難航している場合などは上記の範囲内に収まらないこともあります。

人身事故での示談は弁護士に依頼するのがおすすめ

人身事故で十分な額の示談金を受け取るためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

ここでは、弁護士に依頼するメリットや弁護士の探し方などを解説します。

弁護士に依頼するメリット

人身事故での示談を弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。

示談金が大幅に増額する可能性が高い

弁護士に依頼する大きなメリットは、示談金の大幅な増額が望めるということです。

被害者本人が保険会社と交渉する場合、保険会社は慰謝料などに関して自社の基準である任意保険基準などを用いて算出してきます。

保険会社としては支払う保険金が少なければ負担を抑えられるため、できるだけ安い示談金を被害者に提示してくることもあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準を用いて慰謝料などを算定してくれるため、示談金が大幅に高くなる可能性があります。

加害者や相手保険会社とのやり取りを一任できる

被害者の中には保険会社とのやり取りが初めてで、損害額を提示するまでの必要書類などの整理に時間がかかったり、仕事などが忙しくて十分に対応できなかったりすることもあります。

弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な作業や保険会社とのやり取りなどは代行してくれるため、事故手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。

適切な過失割合を主張してくれる

自分が事故の被害者であっても、事故状況などによっては一定の過失が認められてしまうこともあります。

たとえば、相手保険会社から「過失割合は70:30です」と伝えられて自身では「90:10ぐらいが妥当」と考えている場合、ただ漠然と保険会社に伝えても基本的に認めてもらえません。

弁護士に依頼すれば、警察から実況見分調書などの書類を取り寄せたりして、被害者側に有利になるように交渉対応を進めてくれます。

弁護士を探す際のチェックポイント

人身事故で弁護士を探す際は、以下のような点を確認しましょう。

加入中の保険に弁護士費用特約がついているか

加入中の保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士に相談・依頼する際の費用を一定額まで保険会社が負担してくれます。

多くの場合、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は最大300万円まで負担してくれるため、事故に遭った際は保険の加入状況を確認しておきましょう。

人身事故の対応が得意な弁護士か

弁護士はあらゆる法律問題に対応していますが、医者が内科や外科などの専門が分かれているように、弁護士にもそれぞれ得意とする分野があります。

「離婚関係が得意な弁護士」「相続問題が得意な弁護士」などさまざまなタイプがあるため、弁護士を探す際は人身事故などの交通事故トラブルが得意な弁護士を選びましょう。

まとめ

人身事故の被害者やその家族にとって、示談金は事故後の生活で重要なものです。

事故後は適切に損害賠償請求の対応を進めないと、納得のいく額の示談金を受け取れないおそれもあります。

弁護士にサポートしてもらえば示談金の増額やスムーズな示談成立が望めるため、交通事故被害者の方は一度相談してみましょう。