「停車中に追突された」「信号無視をした車に衝突された」などのもらい事故でけがをした場合、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

もらい事故で請求できる慰謝料としては、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などがあり、被害状況によって請求できるものが異なります。

事故後は示談交渉をおこなって慰謝料などの金額を決めることになりますが、示談成立までの流れを把握して適切に対応しないと慰謝料が低額になることもあるため注意が必要です。

本記事では、もらい事故の慰謝料相場や請求時の注意点、慰謝料を受け取るまでの流れや弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

もらい事故の慰謝料相場は4,300円~2,800万円程度

もらい事故に遭った場合、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などを請求できます。

各慰謝料の相場は以下のとおりです。

| 概要 | 相場 | |

|---|---|---|

| 入通院慰謝料 | 入通院した場合に請求できる慰謝料 | 4,300円~350万円程度 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害として等級認定を受けた場合に請求できる慰謝料 | 32万円~2,800万円程度 |

| 死亡慰謝料 | 被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料 | 400万円~2,800万円程度 |

入通院慰謝料の場合は入通院期間、後遺障害慰謝料の場合は認定された等級、死亡慰謝料の場合は生前の被害者の立場などに応じて算定されます。

各慰謝料の詳しい計算方法やケースごとの相場などについては「もらい事故で請求できる慰謝料の計算方法・相場」で後述します。

交通事故の慰謝料計算ツールなら慰謝料がいくらになるか分かる!

もらい事故で慰謝料がいくらもらえるか知りたい方は、交通事故の慰謝料計算ツールで調べてみましょう。

当社の慰謝料計算ツールなら、年齢や治療状況などを選択するだけで「相手保険会社の想定提示額」や「弁護士に依頼した場合の獲得見込み額」などがすぐにわかります。

会員登録は不要で誰でも無料で利用できるので、まずは確認してみましょう。

「もらい事故」では、直接相手と交渉する必要がある

もらい事故の大きな特徴として、被害者は任意保険会社の示談代行サービスを利用することができません。

保険会社の示談代行サービスを利用できるのは「被害者側にも過失のある事故」であり、基本的にもらい事故では過失割合が「加害者10:被害者0」となるため、利用対象外となります。

したがって、もらい事故では被害者が自分で示談交渉をおこなうことになりますが、事故対応に慣れている保険会社と対等に交渉を進めるのは困難です。

弁護士なら、もらい事故でも示談交渉を代行してくれるため、事故に遭った際は依頼することをおすすめします。

もらい事故で請求できる慰謝料の計算方法・相場

もらい事故では入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などを請求できますが、交通事故の慰謝料には以下のような3種類の計算基準があります。

- 自賠責基準:自賠責保険が用いる計算基準で、最も低額になりやすい

- 任意保険基準:各保険会社が用いる計算基準で、中間程度の金額になりやすい

- 弁護士基準:弁護士や裁判所が用いる計算基準で、最も高額になりやすい

上記のどれが適用されるのかによって金額が異なり、なかでも弁護士基準が最も高額になりやすい傾向にあります。

基本的に相手が任意保険未加入の場合は自賠責基準、相手が任意保険に加入している場合は任意保険基準、自分が弁護士に請求対応を依頼した場合は弁護士基準が適用されます。

ここでは、各慰謝料の計算方法や相場などを解説します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、もらい事故に遭って入院や通院をした場合に請求できる慰謝料です。

各計算基準の計算方法や相場は以下のとおりです。

自賠責基準

自賠責基準での計算方法は以下のとおりで、①と②のうち金額の少ないほうが適用されます。

- 4,300円×治療期間(病院に通っていた期間)

- 4,300円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2

たとえば「治療期間2ヵ月・通院日数20日」というケースでは、以下のとおり②のほうが金額が少ないため採用され、入通院慰謝料は17万2,000円となります。

- 4,300円×60日=25万8,000円

- 4,300円×20日×2=17万2,000円

任意保険基準

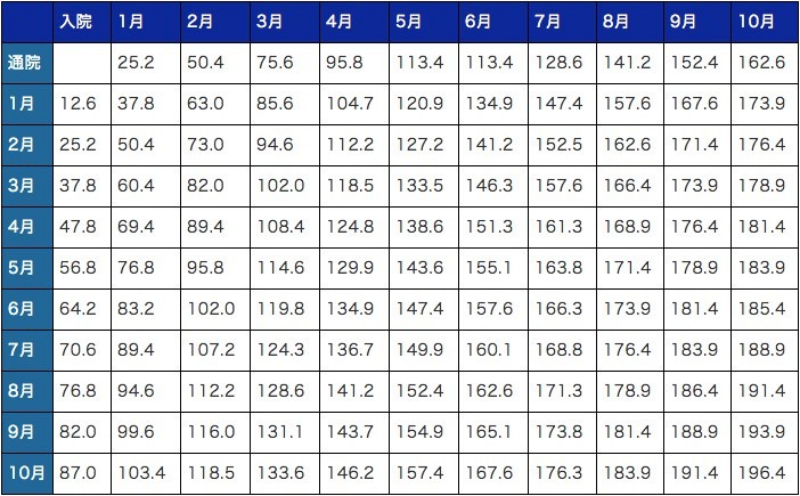

任意保険基準での相場は以下のとおりです。

ただし、任意保険基準の計算方法は保険会社によって異なるうえ非公開となっているため、以下はあくまでも参考程度に留めてください。

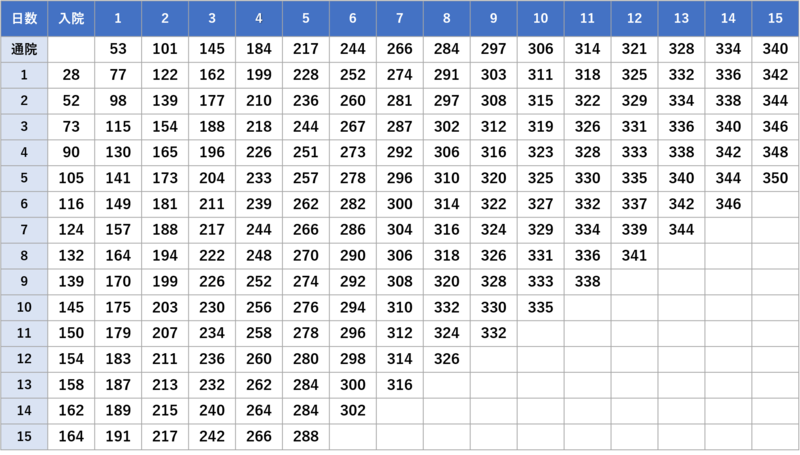

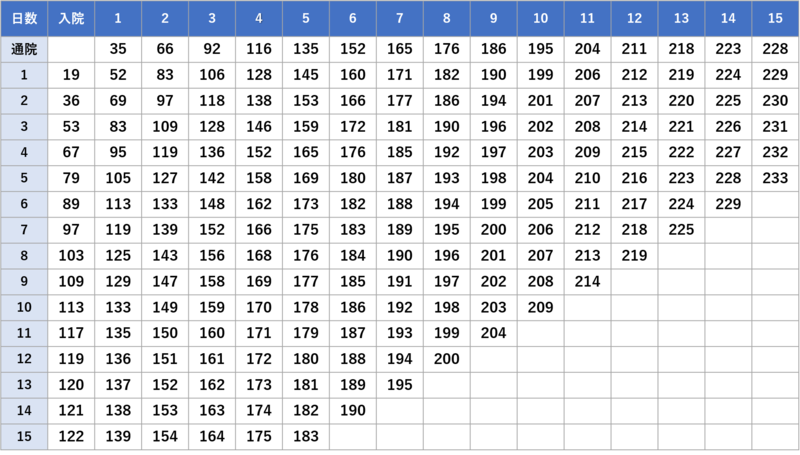

弁護士基準

弁護士基準の場合、症状の存在を客観的に確認できるかどうかという「他覚症状の有無」によって以下のように金額が異なります。

<骨折や脱臼などの他覚症状がある場合>

<軽い打撲やむちうちなどの他覚症状がない場合>

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、もらい事故のけがが完治せず、後遺障害として等級認定された場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害等級は第1級~第14級まであり、第1級に近づくほど症状が重く、慰謝料も高額になります。

各計算基準の相場は以下のとおりです。

| 等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |

|---|---|---|---|

| 第1級 | 1,150万円 | 1,600万円程度 | 2,800万円 |

| 第2級 | 998万円 | 1,300万円程度 | 2,370万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1,100万円程度 | 1,990万円 |

| 第4級 | 737万円 | 900万円程度 | 1,670万円 |

| 第5級 | 618万円 | 750万円程度 | 1,400万円 |

| 第6級 | 512万円 | 600万円程度 | 1,180万円 |

| 第7級 | 419万円 | 500万円程度 | 1,000万円 |

| 第8級 | 331万円 | 400万円程度 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円 | 300万円程度 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円 | 200万円程度 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 | 150万円程度 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 | 100万円程度 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、もらい事故で被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料です。

各計算基準の計算方法や相場は以下のとおりです。

自賠責基準

自賠責基準での計算方法は以下のとおりで、慰謝料請求する遺族の数や扶養の有無などによって金額が異なります。

| 請求状況 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 死亡者本人に対する慰謝料 | 400万円 |

| 慰謝料を請求する遺族が1人の場合 | 550万円 |

| 慰謝料を請求する遺族が2人の場合 | 650万円 |

| 慰謝料を請求する遺族が3人の場合 | 750万円 |

| 死亡者に被扶養者がいる場合(※) | 200万円 |

※たとえば「慰謝料を請求する遺族が1人・死亡者に扶養されていた」というようなケースでは、以下のように計算します。

- 400万円+550万円+200万円=1,150万円

任意保険基準

任意保険基準での相場は以下のとおりで、被害者の生前の立場によって金額が異なります。

なお、以下は「死亡者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」を合算した金額です。

| 生前の死亡者の立場 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 1,500万円〜2,000万円程度 |

| 配偶者・母親 | 1,500万円〜2,000万円程度 |

| 上記以外 | 1,200万円〜1,500万円程度 |

弁護士基準

弁護士基準での相場は以下のとおりで、被害者の生前の立場によって金額が異なります。

なお、以下は「死亡者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」を合算した金額です。

| 生前の死亡者の立場 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 配偶者・母親 | 2,500万円 |

| 上記以外 | 2,000万円~2,500万円 |

もらい事故で慰謝料を受け取るまでの流れ

もらい事故に遭った際は、以下のような流れで手続きを進めましょう。

1.警察に連絡する

事故に遭った際は、現場の安全確保や負傷者の救護などの初期対応を済ませたのち、速やかに警察に連絡してください。

事故当事者には、警察に事故を報告することが義務付けられています(道路交通法第72条)。

警察を呼ばないと示談交渉で必要な「交通事故証明書」が発行されず、十分な補償が受けられなくなるおそれがあるため、必ず110番通報しましょう。

2.事故状況を記録する

警察への連絡を済ませたら、警察の到着を待っている間に事故状況を記録しておきましょう。

車両の損傷箇所・双方の車両全体・衝突地点・路面のタイヤ痕・信号機や標識など、事故現場をスマートフォンなどで撮影しておくことで、示談交渉の際に証拠として役に立ちます。

目撃者の証言なども重要な証拠になるため、周囲に目撃者がいれば連絡先を聞いておきましょう。

3.保険会社に連絡する

事故後は、自分が加入している保険会社に事故に遭ったことを伝えましょう。

なお、加入中の保険に弁護士費用特約が付いている場合は、最大300万円まで保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

自分が加入していなくても同居家族などが加入していれば利用できるケースもあるため、周囲の契約状況なども確認しておくことをおすすめします。

4.病院でけがの治療を受ける

一通り手続きを終えたら、病院で診察や治療を受けましょう。

むちうちや脳内出血など、交通事故では時間の経過とともに症状が出てくるケースもあります。

病院に行くのが遅れてしまうと、症状が完治せずに後遺症が残ってしまうこともありますし、事故とけがの因果関係を認めてもらえずに慰謝料などが受け取れなくなることもあります。

たとえ痛みや痺れなどがなくても、遅くても2週間以内には病院に行きましょう。

5.後遺症が残った場合は後遺障害等級の申請をおこなう

医師によって「これ以上治療を続けても改善が見込めない」と判断された場合は、症状固定の診断が下されます。

けがが完治せずに症状固定の診断が下された場合、後遺障害等級の申請手続きをして等級認定を受けることで後遺障害慰謝料などが請求できるようになります。

後遺障害等級認定は書類審査で、自賠責保険会社に後遺障害診断書などの書類を提出し、提出後1ヵ月~2ヵ月ほどで結果が通知されます。

6.相手方と示談交渉をおこなう

けがの治療や等級認定などが済んで損害が確定したら、相手方と示談交渉を始めます。

もらい事故では任意保険会社の示談代行サービスを利用できないため、被害者が自分で慰謝料などについて話し合うことになります。

7.示談書を作成して示談金を受け取る

示談が成立したら、合意内容をまとめた示談書を作成したのち、示談金を受け取って終了となります。

示談金については、示談成立後1週間~2週間ほどで銀行口座に振り込まれるのが一般的です。

もらい事故で慰謝料請求する際の注意点

もらい事故に遭って慰謝料請求する際は、以下のような点に注意しましょう。

原則として示談成立後はやり直しできない

原則として示談成立後はやり直しができないため、安易に示談に応じるのは避けましょう。

相手からいわれるがまま示談に応じたりすると、あとから安い金額で示談したことに気付いて請求しようとしても認められず、泣き寝入りになってしまうおそれがあります。

また、なかには事故現場で加害者から示談を迫られることもありますが、事故直後はまだ損害額が確定しておらず提示額が適切かどうかわからないため、示談に応じるのは避けたほうが安全です。

事故に遭った際は、けがの治療や等級認定などを終えて損害が確定してから示談交渉を始めて、相手方の主張には安易に妥協せずに納得のいくまで交渉を続けましょう。

相手保険会社の主張が必ずしも正しいとはかぎらない

たしかに保険会社は事故対応の知識や経験などが豊富ですが、だからといって相手保険会社の主張をそのまま鵜呑みにするのは避けましょう。

保険会社によっては、自社の損失を減らすために低額な慰謝料を提示してきたりすることもあります。

ただし、素人では相手保険会社の主張内容が妥当かどうか判断するのは難しいため、交通事故に強い弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

もらい事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

もらい事故に遭った際は、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが望めます。

慰謝料を増額できる可能性がある

多くの場合、相手方が提示する慰謝料は自賠責基準や任意保険基準などで算出されています。

なるべく多くの慰謝料を受け取るためには「弁護士基準」を用いて請求するのが効果的ですが、素人が自力で請求したところで基本的には対応を渋られてうまくいきません。

交通事故の知識や交渉経験のある弁護士に依頼すれば、代わりに弁護士基準での慰謝料請求をスムーズに進めてくれて、当初の提示額よりも大幅に増額できる可能性があります。

症状に適した後遺障害等級の認定が望める

もらい事故で負った後遺症について等級認定を受けるためには、適切な治療や検査を受けて、どのような症状を抱えているのか証明する証拠を集める必要があります。

弁護士なら、等級認定のために必要な治療や検査などをアドバイスしてくれるだけでなく、依頼者の代理人として申請手続きを依頼することもでき、症状に適した等級認定が望めます。

すでに申請手続きをして非該当と判断された場合でも、弁護士に異議申立てを依頼して再審査してもらうことで結果が覆ることもあります。

交通事故後の手続きを一任できる

警察による実況見分や示談交渉など、事故後は慣れない手続きに追われることになります。

後遺症が残った場合は後遺障害等級の申請も必要ですし、示談交渉で揉めた場合は裁判にまでもつれ込んだりすることもあります。

弁護士なら損害賠償請求の手続きを一任できるため、手続きにかかる負担を大幅に軽減できますし、素人が自力で対応するよりもスムーズな示談成立が望めます。

もらい事故の慰謝料に関するよくある質問

ここでは、もらい事故の慰謝料に関するよくある質問について解説します。

もらい事故の慰謝料はいつもらえる?

もらい事故の慰謝料は、示談成立後1週間~2週間ほどで支払われるのが一般的です。

もらい事故でけがなしの場合でも慰謝料はもらえる?

基本的にけがを負っていない場合、慰謝料は受け取れません。

ただし「自分は無傷だったが同乗していたペットが負傷・死亡した」というようなケースでは、例外的に慰謝料請求が認められることもあります。

もらい事故では慰謝料以外に何がもらえる?

もらい事故で慰謝料以外に受け取れるものとしては、たとえば以下のようなものがあります。

| 賠償項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療費 | 診察料・入院費・手術費用など |

| 通院交通費 | 通院する際にかかったバス代・電車代・車のガソリン代など |

| 入院雑費 | 入院中の日用品の購入や新聞の購読料など |

| 装具・器具費用 | 車椅子・義手・義足・補聴器などの購入費用 |

| 葬儀費用 | 被害者が死亡した際にかかった葬儀費用 |

| 車の修理費 | 事故で車が破損した際にかかった修理費用 |

| 休業損害 | 事故で仕事を休んだことで減収した分に対する補償 |

| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残って労働能力が落ちたことで失ってしまった、将来得られるはずだった収入の減収分に対する補償 |

| 死亡逸失利益 | 被害者が死亡したことで失ってしまった、将来得られるはずだった収入の減収分に対する補償 |

まとめ

もらい事故では入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などを請求でき、重い後遺障害が残ったり被害者が亡くなったりしたケースでは慰謝料が3,000万円近くになることもあります。

ただし、基本的にもらい事故では被害者が自分で示談交渉をおこなう必要があるため、相手保険会社に交渉のペースを握られたりして慰謝料が低額になってしまうおそれがあります。

自力で示談交渉できるか不安な方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

当社が運営する「ベンナビ交通事故」では、交通事故に強い全国の法律事務所を掲載しています。

お住まいの地域や相談内容などを選ぶだけで法律事務所を一括検索でき、初回相談無料の事務所なども多くあるので、まずは探してみましょう。