離婚のときに意外と揉めるのが夫婦で飼っていたペットの扱いについてです。

どちらが引き取るのか、引き渡した後に面会できる機会は作れるのかなど、夫婦間で争いに発展するケースは少なくありません。

飼い主がどれだけ愛情を注いでいたとしても、ペットは法律上「動産」と扱われます。

離婚時にどちらがペットを引き取るかは、財産分与の問題として処理されます。

そのため、夫婦間の話し合いで引き取り先が決まらなければ、調停や裁判で決定することになるのです。

本記事では、離婚時のペットの扱いや、ペットを引き取るために有利に手続きを進めるコツ、離婚後にペットと面会交流できるか、などについて分かりやすく解説します。

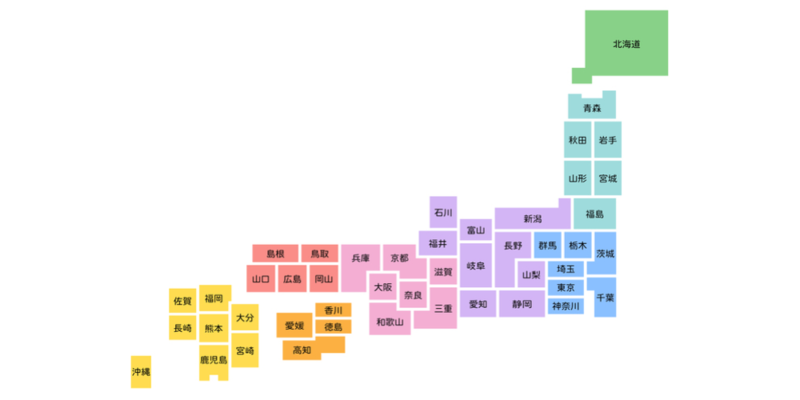

ベンナビ離婚では、離婚時のペットをめぐるトラブルなどに対応できる弁護士を多数掲載中です。

専門家を頼るタイミングが早いほど有利な状況を作りやすいので、この機会にぜひベンナビ離婚を活用してください。

離婚時のペットの引き取り先の決め方|話し合いで決めるのが基本

ほかの離婚条件と同じように、ペットをどちらが引き取るかについても、まずは夫婦間で話し合って決定します。

夫婦間でペット問題について話し合うときには、「どちらが引き取ったほうがペットが幸せな生活を送ることができるか」を重視するのがポイントです。

たとえば、専業主婦で収入がない妻がペットを引き取ってしまうと、ペットのために充分なお金をかけることができず、生育環境が悪くなる可能性があります。

また、子どもを引き取る側がペットも育てるのは相当の労力・時間を要するため、「子どもは妻側、ペットは夫側」という割り振りをすることも可能です。

逆に、「ペットが子どもに懐いている」「子どもの健全な成長のためにペットがいた方がよい」などの理由から、子どもとペットを引き取る当事者を統一してしまうのも選択肢のひとつでしょう。

なお、夫婦間の話し合いでペットの引き取り先や費用負担などについて合意に至った場合には、その旨を必ず離婚協議書にまとめるようにしましょう。

書面化しておかないと、あとで「言った言わない」のトラブルに発展する可能性があります。

離婚協議書は当事者間で作成することも可能ですが、将来的なトラブル回避を目指すなら「離婚給付等契約公正証書」の形式にする方がより安心です。

公正証書にしておけば、万が一相手が約束を守らなかった場合に、裁判を起こすことなく強制執行ができます。

ペットの引き取りをめぐる話し合いは双方が感情的になって落としどころが見つからないケースが少なくありません。

離婚協議の段階から弁護士へ相談・依頼をすれば、ペットに関する話し合いをサポートしてくれたり、離婚協議書や公正証書の作成をフォローしてくれたりするでしょう。

離婚時のペットの取り扱いは原則として財産分与のルールに従う

ペットを家族の一員として認識している人は多いですが、法律上、ペットは「動産」として扱われます。

そのため、離婚時の話し合いでペットの引き取り先について合意形成に至らなければ、ほかの財産と同じように、財産分与のルールに基づいて取り扱いが決定されます。

ここでは、財産分与の原則的なルールに従った場合に、ペットをどちらが引き取ることになるのかについて解説します。

1.結婚前からペットを飼っている場合|特有財産であり財産分与の対象にならない

夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、財産分与の対象ではない特有財産とみなされます。

たとえば結婚前から夫が飼っていたペットを、結婚後夫婦で飼育していたケースでは、ペットは夫の特有財産となるのです。

このケースでペットは財産分与の対象外と扱われるので、夫がペットを引き取ることになります。

ただ、必ずそうしなければならないわけではないので、夫婦の合意があれば妻が引き取ることも可能です。

2.結婚後にペットを飼い始めた場合|共有財産であり財産分与の対象になる

財産分与の対象になるのは、結婚後に夫婦が協力して築き上げた「共有財産」です。

結婚後に飼い始めたペットについても、共有財産に含まれる動産のひとつとみなされます。

そのため離婚後にペットをどちらが飼い続けるか、財産分与の問題として夫婦で話し合い決めることになります。

ペットを含む財産分与について夫婦の協議によって合意できない場合、裁判所に調停を申し立て、解決をはかることになるのです。

調停では、調停委員を介して夫婦で話し合い合意をはかります。

調停で合意に至らない場合は、審判・裁判へ移行しペットを含めた財産分与の内容が決定されるのです。

ペットの引き取り先を決める際に考慮される3つの基準

夫婦間での協議では、夫婦の判断でペットの引き取り先を決めることができます。

一方で裁判所の手続き(調停・審判・裁判)では、どのような点を考慮してペットの引き取り先を決定するのでしょうか。

ここではペットの引き取り先を決める際に重視される3つのポイントを紹介します。

1.どちらが主に世話をしていたか

婚姻期間中、どちらが主にペットを世話していたかが重視されます。

よりペットの世話をしてきた方の方が、「飼育能力がある」と考えられるからです。

2.ペットがどちらに懐いているか

ペットがどちらに懐いているかも、重要なポイントとして考慮されるでしょう。

懐いている方に引き取られた方が、ペットも幸せに過ごせると考えられるからです。

3.ペットを飼育できるだけの経済力はあるか

ペットを飼育できるだけの経済力があるかも、引き取り先を決める際の重要なポイントです。

ペットを飼うためには、エサ代や病院代などがかかります。

十分な経済力がなければ、ペットを飼い続けることはできないからです。

離婚後にペットを引き取るためにできること3つ

当事者間でペットの引き取り手について特に争いがなければ、双方の合意に基づいて、ペットの引き取り先を決めればよいだけです。

しかし夫婦が互いにペットを引き取ると主張し、夫婦間の協議で合意できない場合は調停や裁判で決定することになります。

ここでは、夫婦間の協議や調停・裁判にてペットの引き取り先として認めてもらうためにできることを紹介します。

1.ペットに代わる金銭や財産を相手に渡す

ペットの引き取りについて争いが生じたケースにおいて、相手方を納得させてペットを引き取るには、「財産分与としてペットを引き取る代わりに、相手方には金銭やその他財産を譲る」という戦術が効果的です。

「お金を支払うからペットを引き渡して欲しい」「結婚生活で使用していた電化製品はそのまま譲るからペットだけはこちらに譲って欲しい」などの条件を提示すれば、相手方の納得も引き出しやすいでしょう。

2.飼育実績などを証明できる証拠を集める

ペットはあくまでも「動産(物)」として扱われる以上、離婚後にペットを引き取って自分のところで飼い続けたいのなら、自分に所有権があることを丁寧に主張・立証する必要があります。

自分がペットの世話を証明できる証拠や、飼育状況がわかる写真などを集めるとよいでしょう。

3.離婚問題が得意な弁護士に相談・依頼をする

離婚のタイミングでペットをどちらが引き取るかについて争いが生じたときには、離婚問題を得意とする弁護士へ相談・依頼をするのがおすすめです。

法律のプロである弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるからです。

- 離婚時のペット問題は当事者双方が感情的になりやすいが、協議段階から意向を整理してくれるのでスムーズな合意形成を期待できる

- 相手方がペットを引き渡してくれるような財産分与の条件を提示してくれる

- ペット問題が調停・審判・裁判に発展しても、書類の準備や手続き進行のほとんど全てを代理してくれる

- 家庭裁判所の調停員・裁判官が納得するような証拠・主張を整理してくれる

ベンナビ離婚では、離婚問題を得意とする弁護士を多数紹介中です。

法律事務所のなかには、離婚をめぐるペットトラブル相談などを初回無料で対応してくれるところも多いので、いくつかの法律事務所に問い合わせをしながら、希望にあう弁護士を見つけてください。

離婚時のペットの取り扱いに関する3つの注意点

さいごに、ペットを飼っていた夫婦が離婚するときの注意事項を3点紹介します。

1.ペットの飼育に要する費用は原則請求できない

ペットに対して子どもと同じような愛情を注いでいるご家庭は多いです。

しかし、法律上ペットは動産として扱われることから、子どもの養育費のような考え方はペットには適用されません。

ただし、夫婦間で、離婚後の飼育費などの負担について別の取り決めをすることは可能です。

たとえば、「ペットを引き取らなかった側が毎月〇〇円ずつ支払う」「緊急の病気・けがで生じた治療費は夫婦それぞれが折半する」などの合意も有効です。

2.ペットの場合は面会交流権が認められていない

ペットは法律において動産のひとつとみなされるので、子どものような面会交流権は認められません。

ですから、離婚後も定期的にペットに会いたいなら、離婚をする前にペットと会う条件などを相手と交渉しておきましょう。

3.財産分与をして離婚したあと、改めてペットの引き渡しを請求することはできない

財産分与の協議などの結果、ペットを相手に引き渡すことになった場合、離婚後に改めてペットの引き渡しを請求することはできません。

子どもの場合、離婚後に親権者のDVが発覚するなどして、非親権者側から親権者の変更を求める訴えを起こすことは可能です。

しかし動産のひとつとして考えられるペットの場合、改めて引き渡しを請求できるとする法律は存在しません。

そのため法的な手続きでは、相手にペットを引き渡すよう請求することはできないのです。

相手と改めて話し合い、ペットの引き渡しを求める必要があります。

ペットが幸せに暮らすことを夫婦ともに願うなら、離婚前に「どうなったら相手へペットを引き渡すか」の条件を決めておくとよいでしょう。

さいごに|離婚後のペットの引き取りに関する悩みは弁護士に相談を!

離婚をすると、夫婦のどちらがペットを引き取るかが問題になります。

ペットを譲り渡してもよいと考えているなら特に問題は生じませんが、どうしてもペットを引き取りたいなら、離婚協議の段階でペットの取り扱いについて丁寧に話し合う必要があります。

また、離婚後にペットを引き取りたいと希望するようになったのなら、早期に相手方と交渉するなどの対策に踏み出さなければいけません。

ペットをめぐるトラブルは財産分与に位置付けられる問題です。

丁寧に相手方と交渉をしたり、調停・審判などの法的手続きにも対応したりする必要があるので、弁護士の力を借りることをおすすめします。

ベンナビ離婚では、離婚問題を得意とする弁護士を多数掲載中です。

法律事務所の所在地や具体的な相談内容から専門家を絞り込めるので、信頼できる弁護士を見つけて、できるだけ早いタイミングで相談を申し込むとよいでしょう。