内閣府が公表する「結婚と家族をめぐる基礎データ(令和3年5月18日付)」によると、親が離婚した未成年者は、2019年だけで約20.6万人となっています。

離婚件数は2000年をピークに減少していますが、再婚件数を上回っているため、依然として未成年者を抱えるひとり親は多いようです。

また、未成年者が自立するまでは養育費が必要になりますが、特に決まった計算方法がないため、「金額をいくらにしてよいかわからない」という方もいるでしょう。

しかし、裁判所や日弁連(日本弁護士連合会)が作成した算定表を使えば、養育費の目安が誰でもわかるようになっています。

本記事では、養育費算定表の見方や養育費を決めるときの注意点を解説しています。

離婚後に親権者となる方はぜひ参考にしてください。

なお、離婚問題は当事者だけで解決できないケースも多いので、困ったときは弁護士への相談も検討してみましょう。

結論からいうと、裁判所や日弁連(日本弁護士連合会)が作成した算定表を使えば、養育費の目安がわかるようになっています。

しかし、相手との話し合いがうまくいかない場合は、一度弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

- どれくらいの養育費を請求できるかがわかる

- 依頼した場合、養育費を決めるためのサポートをしてくれる

- 依頼した場合、相手が養育費を支払わない場合も回収してくれる

当サイトでは、離婚・不倫問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

離婚するときは養育費の相場や決め方を知っておこう

離婚後は、親権をもつ親が子供を育てる義務を負います。

しかし、親権がない親にも子供を育てる責任があるため、親権者側の親はもう一方の親に対して、子供の成長に必要な費用を養育費として請求できます。

養育費の金額は、基本的には父母が話し合って決定します。

ただし、根拠もなく話し合いを進めた結果、必要額より低い金額で合意してしまうケースも少なくありません。

最終的なシワ寄せは子供に向いてしまい、不自由な思いをさせてしまう結果になるので、養育費の決め方や相場はぜひ覚えておきましょう。

養育費の内訳

養育費といえば、子供の食費や教育費だけをイメージしがちですが、衣食住全般の費用や医療費、塾や習いごと、適度な娯楽費なども含まれます。

身体の成長とともに被服代や食費も上がり、進学に伴う学費の増加もあるため、簡単に金額を決められるものではありません。

子供が不自由を感じないよう、十分な養育費を請求するべきですが、根拠のない請求は相手から拒絶される可能性もあるため、養育費の決め方をしっかり理解しておきましょう。

養育費を決めるときの目安

離婚後の養育費を決めるときは、子供の年齢と人数、親の年収が大きな要素となります。

親の年収については、母子世帯と父子世帯の違いもあるため、平均的な相場感も掴んでおくとよいでしょう。

「全国ひとり親世帯等調査」の平均月額養育費

以下のデータは、厚生労働省が公表している「平成28年度・全国ひとり親世帯等調査結果」からの抜粋になります。

養育費の平均月額を示したものですが、父子世帯に比べて、母子世帯の養育費がかなり高くなっています。

【子どもの数別養育費(1世帯平均月額)の状況】

(表は横にスクロールできます。)

| 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | |

| 母子世帯 | 38,207円 | 48,090円 | 57,739円 | 68,000円 |

| 父子世帯 | 29,375円 | 32,222円 | 42,000円 | 不明 |

金額に差が出ている理由として、母子世帯は就労条件が不利になるケースが多く、父子世帯よりも多くの養育費が必要になるためと考えられます。

従って、子供の年齢や人数だけではなく、ひとり親になったときの給与所得や、事業所得も考慮しておかなければなりません。

上記の調査結果は平均値ですが、「これだけあれば大丈夫」ではなく「最低でもこれだけ必要」と考えておいた方がよいでしょう。

【参考記事】平成28年度・全国ひとり親世帯等調査結果 P61(厚生労働省)

養育費の目安となる、裁判所の養育費算定表(令和元年版)

養育費は構成要素が多く、決まった計算方法もありません。

しかし、裁判官によって作成された養育費算定表を活用すれば、子供の人数や親の年収から養育費の目安がわかります。

養育費算定表は複数の裁判官による共同研究結果で、東京・大阪の家庭裁判所で広く活用されており、養育費を決定する際の有効資料となります。

なお、現在公表されている算定表は、2019年(令和元年)12月の改訂版です。

引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表

ここではまず、裁判所の養育費算定表の見方を解説します。

後半では、日弁連の新算定表について解説します。

実情に近い養育費を知りたい方には、日弁連の新算定表をおすすめします。

養育費の決め方で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

【参考記事】養育費算定表(裁判所)

養育費算定表の見方

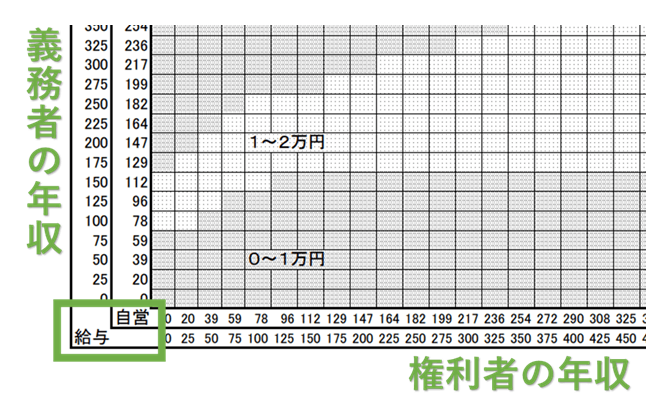

養育費算定表は表1~表9まであり、子供の人数と年齢から該当するものを選択します。

引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表

(※枠は編集部で加筆・強調)

表の縦軸は義務者の年収です。義務者とは養育費を支払う人のことで、左側が給与所得者の年収(0~2,000万円)、右側に自営業者の年収(0~1,567万円)が表示されています。

引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表

(※枠・義務者の年収・権利者の年収は編集部で加筆・強調)

横軸の権利者とは、養育費をもらう側を指します。下段が給与所得者の年収(0~1,000万円)、上段が自営業者の年収(0~763万円)となっています。

義務者の年収から横方向、権利者の年収から縦方向を参照し、交差する部分が養育費の基準になります。

例として、5歳の子供が1人いて、自営業者である義務者の年収が500万円、会社員である権利者の年収が300万円の場合を見てみましょう。

子供の年齢は0~14歳に当てはまるので、算定表は表1を使います。

縦軸で義務者(自営業者)の年収500万円を探すと、「496」と「512」があります。500万円は「496」に近いため、「496」を基準とします。

横軸で権利者(給与所得者)の年収300万円を探すと「300」があるため、「300」を基準にします。縦軸「496」と横軸「300」が交差する欄は、4~6万円だとわかります。

縦軸・横軸の交差点を見るだけなので、誰でも簡単に養育費の基準がわかりますが、給与所得者と自営業者の軸は間違えないようにしてください。

また、正しい養育費の基準を知るためには、年収も正確に把握する必要があります。年収は次のように確認してください。

年収の確認方法

引用元:ITmedia ビジネスオンライン|源泉徴収票の見方――サラリーマンの税金を理解しよう

相手や自分が給与所得者の場合は、会社が発行する源泉徴収票で年収を確認します。

なお、途中で辞めた、転職したなどの事情がある場合には、直近の収入資料を以って確認するケースも多くあります。

年収とは源泉徴収票の「支払金額」欄にある金額を指すので、税金や社会保険料などを差し引いた手取額と勘違いしないようにしてください。

もし、義務者・権利者両方の年収を間違えると、算定表で誤った欄を見てしまい、平均的な養育費よりも低い金額になってしまいます。

また、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」とは、年収に応じて一定の金額を必要経費として差し引いた後の金額のことで、「所得」と呼ばれるものです。

年収と所得、手取りは間違えやすいものですが、「年収=総収入」「所得=年収-必要経費」「手取り=実際に受け取る金額」と覚えておけばよいでしょう。

なお、副業などで副収入がある人は、源泉徴収票の支払金額に副収入の金額を加算して年収とします。

自営業者は確定申告書を確認する

自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」に、基礎控除や青色申告控除などを足した金額が年収になります。

確定申告の場合にはどうしても操作ができますので、怪しいときには指摘していくことが重要です。

「所得証明書」や厚生労働省の「賃金センサス」参考にする

相手が年収を明らかにしないときは、市区町村役場で取得できる所得証明書から年収がわかります。

ただし、同居親族でないと取得できなかったり、本人からの委任状が必要であったりと、役場によって対応が異なるので、事前確認するようにしてください。

また、所得証明書はあくまでも通称であり、各自治体によって正式名称が異なるため、所得証明書で通用しないときは、単に「所得がわかる証明書」と伝えればよいでしょう。

委任状がもらえず、所得証明書を取得できないときは、厚生労働省が公表している賃金構造基本統計調査(賃金センサス)を参考にしてください。

賃金センサスを参照すると、性別や企業規模、雇用形態や役職別などの賃金状況がわかるので、相手の年収を予測できます。

【参考記事】令和3年賃金構造基本統計調査の結果(厚生労働省)

養育費の実態が反映された日弁連の算定表

養育費算定表は日弁連(日本弁護士連合会)でも作成されており、養育費の金額が裁判所の算定表の1.5倍程度に設定されています。

2016年11月版の「新算定表」は裁判所の算定表よりも古くなりますが、表1から表19まであり、きめ細かな設定になっているため、実情に近い養育費の基準がわかります。

養育費を決める場合はどちらを使っても構わないので、双方の算定表を見比べて、有利な方を選ぶとよいでしょう。

【参考記事】日弁連の新算定表(日本弁護士連合会)

新算定表の見方

新算定表の見方は、裁判所の算定表の見方とまったく同じです。

引用元:日本弁護士連合会|養育費・婚姻費用の新算定表とQ&A

裁判所の算定表の例と同じ条件で見てみましょう。

5歳の子供が1人いて、自営業者である義務者の年収が500万円、会社員である権利者の年収が300万円とします。子供の年齢に応じて、表は算定表1を使います。

義務者(自営業者)の欄は500万円にもっとも近い「495」、権利者(給与所得者)の欄は「300」を見ます。交差する点を見ると、養育費は8万円だとわかります。

このように、縦軸・横軸の交差点を見るだけで養育費の相場が簡単に求められます。

年収や子供の年齢、養育費がより細かく設定されているので、実情に近い養育費を知りたい方は、日弁連の新算定表をおすすめします。

算定表を目安にするときの注意点

養育費の算定表はあくまでも目安であり、子供の私立学校の学費や住宅ローンの有無、地域性などは考慮されていません。

地域性については、都会と田舎では賃金水準や生活費も違うため、算定表だけで養育費を決めるわけにはいかないでしょう。

また、義務者の年収が低い場合、算定表どおりに養育費を請求すると、義務者の生活費が生活保護基準を下回る可能性があります。

当然ながら、生活保護基準以下、またはそれに近い年収であれば、相場よりも低い養育費しか請求できないでしょう。

養育費は父母のどちらが払う?

養育費は親の性別に関係なく、子供の親権をもつ親に対して、子供の親権をもたない親が支払うのが一般的です。

子供が産まれると、両親は扶養義務を負います。この扶養義務は離婚に関係なく、子供が自立するまで続くものです。

子供の親権をもつ親は、子供を育てる上で必要な生活費を支出します。

これに対して親権をもたない親に金銭的な負担がないと、扶養義務上不公平になってしまいます。

両者の公平性を保つため、子供の親権をもたない親は、養育費を支払う必要があるのです。

実際どちらが払うかは、父母や年収を基準にするのではなく、義務者と権利者(親権のない人と親権者)の違いで決まるため、注意してください。

養育費はいつまで払い続ける?

養育費の支払い期間は、子供が成人するまでとするのが一般的ですが、高校卒業や大学卒業までなど、夫婦間の話し合いで決定しても構いません。

ただし、子供の成長や進学など、将来の増額要素は必ず考慮してください。

また、親権者が再婚して経済的に安定したときや、再婚相手と子供が養子縁組した場合は、養育費の減額や打ち切りも検討するべきです。

「一度決めたことは絶対だ」という硬直した考え方ではく、状況に合わせて柔軟に支払い期間を調整してください。

養育費を決めるときに考慮しておくこと

養育費は子供の利益を最優先して決める必要があるため、本人が自立するまでにいくらかかるか、慎重に検討しなければなりません。

また、必要額が確実に支払われることも重要になるので、話し合いの内容は必ず書面にしてください。

具体的には次のようなポイントを考慮します。記録に残すために、相手と話し合うときは必ずメモを取っておきましょう。

父母のどちらが権利者になるか

権利者(親権者)は子供の気持ちを尊重して決定しますが、幼いうちは離婚の影響を理解できないため、本人の希望ではない親が親権者になるケースもあります。

例えば、子供が父親を慕っており、父親の方が経済的に余裕があったとしても、仕事が忙しく育児に割く時間を確保できないようであれば、親権を持たない方が良いという判断に至るかもしれません。

ただし、父子家庭や父親の育児休業に理解を示す企業も増えているため、親権者となる場合は、事前に会社とも相談しておくといいでしょう。

母親が親権者となる場合、一般的には就労条件が不利とされていますが、十分な養育費があれば、子供に不自由な思いはさせなくて済むでしょう。

しかし、養育費は父親の経済力次第になるため、何らかの理由で父親の収入が減ったときは、養育費も減額される可能性があります。

簡単に答えが出せる問題ではありませんが、子供を幸せにできるのはどちらだろうか?という観点で考えてください。

毎月の支払い金額

子供の養育費は一定ではなく、成長や進学に応じて加算されます。

年齢が上がると食費や被服代、娯楽費なども増えるため、徐々に増額することを想定しておきましょう。

また、養育費算定表を目安とした場合、義務者・権利者の年収に応じて養育費も変動させる必要があります。

毎月の支払い金額を固定してしまうと、将来的に不利になる可能性があるため、相手にも柔軟な支払いに対応するよう要求してください。

なお、何らかの理由で相手の年収が減った場合、養育費の支払いが苦しくなるため、ほぼ確実に先方から連絡があります。

しかし、昇進や転職によって年収が上がった場合、相手から連絡がある可能性は低いでしょう。

養育費の支払い期間中は定期的に連絡を取り、相手の状況を確認しておくのが得策です。

支払い期日

養育費の支払いが滞らないように、必ず支払い期日を決めてください。

相手の給料日やその翌日など、まとまった現金があるタイミングに設定すると、支払いも滞りにくくなります。

特に理由もなく期日を設定すると、「うっかり忘れ」があるので注意しましょう。

また、相手と親権者の給料日が違う場合は、親権者の給料日前や学費などの支払い日前など、資金が不足するタイミングを支払い期日にしてもよいでしょう。

どうすれば子供が困らないか?という視点を基準にして、支払い期日を決めてください。

支払い方法

養育費の支払い方法は、銀行振込になるケースが一般的です。

手間が増えると支払いの遅延に繋がりやすいので、現金書留や手渡しは避けた方がよいでしょう。

何らかの事情で現金手渡しになる場合は、子供との面会交流に影響しないよう配慮してください。

銀行振込の場合、指定口座に毎月一定額を自動振込するサービスもあるので、多忙な相手であれば提案してください。ただし、養育費の増額が必要なときは、都度連絡して請求することになります。

振込手数料についても、どちらが負担するか決めておきましょう。

相手と折半する、または親権者側が負担する場合は、負担額を差し引いた金額を振り込むなど、細かな取り決めも必要です。

子供の成長に伴う養育費の加算

養育費を決める場合、ある程度の将来予測も必要です。

少し古いデータですが、内閣府が公表する「子どものいる世帯の年齢層別消費支出(平成17年分)」によると、子供1人あたりの年間子育て費用は200万円前後です。

また、教育費の負担は年齢とともに増加し、中学校進学以降はそれまでの2倍以上となっています。

教育費の総額は、幼稚園から大学卒業まですべて公立であれば1,100万円台、小学校だけ公立の場合は1,800万円台の費用がかかります。

成人年齢である18歳未満に限定すると、食費に関しては12歳~17歳がピークで、この期間はほぼすべての費用が増額となるため、養育費は十分な加算額を見積もる、または都度再協議する必要もあります。

相手の年収が増額分に追いつかないケースも考えられますが、極端な金額差でなければ支払いに応じてもらうべきです。

あくまでも養育費は、子供の成長のために必要なお金だと理解してもらいましょう。

【参考記事】子どものいる世帯の年齢層別消費支出(内閣府)

養育費の決定内容は書面に残す

相手との話し合いで養育費が決定しても、口約束では守ってくれない可能性があります。

場合によっては、支払いが滞った養育費を一気に回収するため、強制執行などの法的手段を取る必要もあるでしょう。

離婚協議後は離婚についての契約書である「離婚協議書」を作成し、養育費の決定内容は必ず離婚協議書に盛り込みましょう。

公正証書も作成すると、後日のトラブルに備えられます。

離婚協議書を作成

離婚の条件がまとまったときは、以下の内容を記載した離婚協議書を作成してください。

|

養育費については、金額や支払い期間、支払い方法、必要に応じた再協議の有無など、取り決めた内容をすべて記入しておきましょう。

明確に記載しておくことで合意内容の証明となり、「言った」「言わない」のトラブルを防ぐことができます。

ただし、第三者にも通用する内容で作成しなければならないため、文書作成が苦手な方は、弁護士に作成を依頼した方がよいでしょう。

また、より確実な離婚協議書にしたい場合は、次に解説する公正証書も検討してください。

公正証書で法的効力を担保

公正証書とは、法的効力が担保された契約書類であり、公証役場の公証人によって作成されます。

公証人は元裁判官や検事など、法律の専門家なので、裁判などにも対応できる法的に有効な離婚契約の公正証書を作成してもらえます。

具体的な作成方法は、依頼者(あなた)と相手が二人で公証役場に行き、離婚協議書の内容を口頭で伝え、公証人が書面にします。

書面にする内容が決まっていなければ受け付けてもらえないため、原案はしっかり作成しておかなければなりません。

公正証書を作成するメリットとして、相手の財産を差し押さえる「強制執行」が可能になることが挙げられます。

相手がお金にルーズであったり、ギャンブル依存だったりすると、養育費の支払いが滞るケースが想定されます。

このとき、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、裁判所に申し立てることで相手の財産を差し押さえて、養育費に充てられます。

差し押さえは裁判所を介した手続きなので、裁判官に対して法的に有効な公正証書を示し、「相手も同意しているのに約束を守らない」ということを証明しなければなりません。

従って、確実性の低い離婚協議書よりも法的な効力をもつ公正証書の方が、養育費の回収では有利になります。

養育費は減額・増額されるケースがある

子供の養育費は、離婚後の状況に応じて減額・増額されます。

増額の場合は特に問題ありませんが、減額は子供の生活や教育などに直接影響を与えます。

どのようなケースで減額・増額となるのか、具体例を知っておいてください。

養育費が減額されるケース

以下のようなケースは養育費の減額理由になるので、離婚後の状況に応じて、権利者または義務者は報告する必要があります。

|

権利者が再婚して、再婚相手が子供と養子縁組すると、養親(再婚相手)には養子に対する扶養義務が発生します。

すると、子供と同居している養親が一次的扶養義務を有し、実親(義務者)の扶養義務は二次的になるため、養育費の減額や打ち切りを検討するべきです。

また、義務者が再婚して子供をもうけたとき、または再婚相手の子供と養子縁組したときも、当然ながら再婚相手との子供に対して扶養義務が発生します。

元配偶者との子供と、再婚相手との子供の扶養義務は公平に扱われるべきであるため、多くの場合、養育費の減額理由として認められます。

加えて、義務者の収入が減った場合は、養育費算定表を目安として減額する必要があるでしょう。

養育費が増額されるケース

以下のようなケースであれば、養育費の増額を請求する理由となります。

|

病気や怪我については緊急性が高いケースもあるので、義務者に早めに連絡し、支払い期日の前倒しを打診しましょう。

養育費が支払われないときの対処法

養育費の支払いは相手に依存するため、未払いが長期化した場合は法的手段に踏み切る必要もあります。

具体的には、強制執行による財産差し押さえとなりますが、裁判所への申立てには「債権名義」が必要なので、以下の書類のいずれかを取得することになります。

|

債権名義とは、「強制執行を申し立てる資格者である」ということを裁判所に示す書類であり、公正証書などが債権名義とみなされます。

債権名義がなければ、家庭裁判所に養育費調停を申し立て、話し合いにより解決を試みます。調停不成立となった場合は、さらに審判に移行します。

いずれもかなりの労力と時間を要するので、離婚協議書を公正証書にしておくことが養育費回収のポイントになります。つまり、「最初の一手」が重要といえるでしょう。

過去にさかのぼった養育費も支払われる?

離婚した夫婦の中には、養育費などの話し合いをおこなわず、後から支払いを請求するケースもあります。

この場合、請求する時期によっては、相手に支払いに応じる義務は発生しません。

養育費の請求には10年の消滅時効があり、離婚した日から10年経過すると、過去の養育費をさかのぼって請求する権利は消滅します。

なお、時効が成立するのはあくまでも「過去の養育費を請求する権利」であって、これから先の養育費を請求する権利は認められます。

また、離婚時に請求の意思表示をしていれば支払われる可能性もありますが、証拠が残らない口頭請求の場合は難しいでしょう。

つまり、離婚前の話し合いや、合意内容の書面化(離婚協議書)が重要になるということです。

養育費の問題を弁護士に相談した方がよいケース

離婚や養育費の問題は簡単には解決できないため、当事者だけの話し合いでは長期化する可能性があります。

しかし、問題を先送りにすると子供の気持ちが置き去りになったり、精神的なストレスがかかったります。

次のようなケースは弁護士に相談し、なるべく早めに解決してください。

どうしても養育費が決まらないとき

離婚問題が得意な弁護士は養育費の実情にも詳しいので、話し合いを重ねても養育費が決まらないときは必ず相談してください。

支払う側・もらう側の意見は対立しやすいので、専門家を交えた方が決着も早く、建設的な話し合いも可能になります。

弁護士は交渉のプロでもあり、依頼者の利益を最優先してくれるので、養育費の金額はもちろん、支払い方法などについても有利に交渉してくれます。

なお、弁護士に依頼した場合、相手の資力も考慮した養育費を提案してくれるため、未払いになる可能性も低くなります。

相手と話し合いができないとき

相手が暴力を振るう、または話し合いを拒絶するなど、まともに離婚や養育費の話ができないときも、弁護士に相談しましょう。

弁護士には代理権限があるため、あなたの代理人として相手と交渉してくれます。

当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、話の焦点もずれてしまいがちです。

弁護士ならポイントを押さえて交渉するため、養育費の早期解決も期待できるでしょう。

相手が「離婚話は一時的なもの。本気ではないだろう」と決めてかかっているケースであれば、弁護士の登場によって相手の態度も一変します。

相手に「本気度」を見せつける意味でも、弁護士への相談は効果的といえるでしょう。

養育費の未払いが続くとき

未払いの養育費を回収するときも、まず弁護士に相談しましょう。

回収方法としては、相手から直接取り立てる、または法的手段による強制執行があります。

しかし、自分で直接取り立てる場合は、相手が話し合いや面会に応じてくれる可能性は低く、効果的な回収はかなり難しいでしょう。

回収方法が強引な場合は訴えられる可能性があるので、適切な対応も求められます。

また、強制執行の場合、事前に相手の財産状況も調べておかなければなりません。裁判所に出向く必要もあるので、人によっては何度も仕事を休むことになります。

しかし、弁護士は「すべてお任せ」でも対応してくれるので、複雑な手続きが苦手な方や、仕事が忙しい方でも養育費を回収できます。

離婚を決断する場合、相手が養育費を支払うかどうか、ある程度予測できることも多いので、できれば離婚協議の段階から弁護士に関わってもらうといいでしょう。

離婚問題に精通した弁護士は「ベンナビ離婚」で検索できるので、自宅や会社近くなど、相談しやすい弁護士を探してください。

養育費の悩みは弁護士に相談して解決しよう

子供の養育費を決める場合、父母の意見の食い違いから揉めてしまうケースが多く、途中で支払いが滞るリスクもあります。

養育費はあくまでも子供のための費用ですが、相手の状況も日々変化するので、柔軟なスタンスで話し合うようにしてください。

また、離婚後の夫婦は対立関係になっていることが多いため、まともな話し合いすらできないケースも珍しくはありません。

もし離婚問題や養育費で困るようなことがあれば、なるべく早めに弁護士に相談してみましょう。ぜひ「ベンナビ離婚」を活用して、あなたの町で活躍する、養育費に詳しい弁護士を見つけてください。

結論からいうと、裁判所や日弁連(日本弁護士連合会)が作成した算定表を使えば、養育費の目安がわかるようになっています。

しかし、相手との話し合いがうまくいかない場合は、一度弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

- どれくらいの養育費を請求できるかがわかる

- 依頼した場合、養育費を決めるためのサポートをしてくれる

- 依頼した場合、相手が養育費を支払わない場合も回収してくれる

当サイトでは、離婚・不倫問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

【参考】

・子どもの養育費を解説!相場と受け取れる方法 | 探偵NAVI

・妊娠中に離婚する場合の注意点 | 名古屋調査室ai 探偵事務所