あなたが配偶者と離婚したいと思っても配偶者が同意してくれず、手続きが思うように進まないケースはよくあることです。そうなると、夫婦での話し合いや調停、裁判など、離婚をめぐるやりとりが長期化していき「なるべく早く収束させたいのに」と思い悩む人も多いでしょう。

配偶者が離婚してくれないのには理由があり、あなたが配偶者の思いを理解することで離婚解決への糸口が見つかることもあります。

本記事では、離婚してくれない配偶者に離婚を同意させる方法について詳しく紹介します。配偶者が離婚してくれない理由や長期戦となった場合の流れ、配偶者に離婚を同意させる方法など、ぜひ参考にしてみてください。

結論からいうと、相手が離婚してくれない場合は弁護士に相談することで解決できる可能性があります。

離婚問題を弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

- 法的観点から的確なアドバイスがもらえる

- 慰謝料を請求できるか判断してもらえる

- 弁護士に依頼すべきか判断できる

- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる

- 精神的に少し楽になる

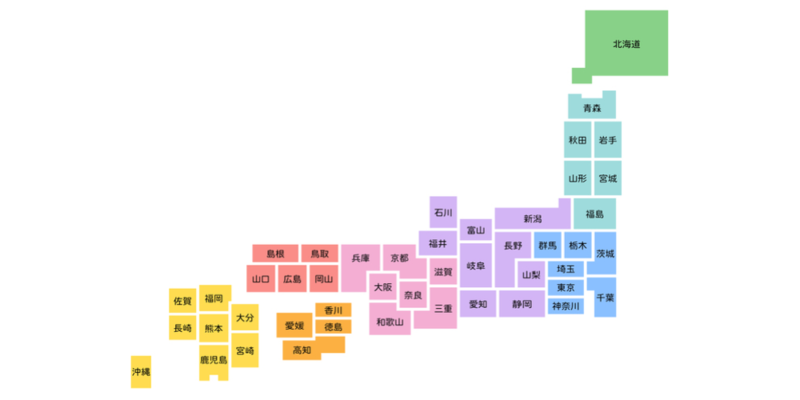

当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

離婚してくれない配偶者が抱く8つの理由

配偶者に何度も「離婚したい」と伝えているのに一向に同意してくれず、頭を悩ます人も多いのではないでしょうか。配偶者が離婚してくれないのには理由があり、真意を聞き出すことがスムーズに離婚できる方法といえます。

また、配偶者の置かれている状況を理解できれば、性格面を考慮しながら離婚に向けて説得できる可能性が高まるといえるでしょう。まずは、離婚してくれない配偶者が何を思っているのか、その理由について考えましょう。

1.あなたに対する愛情がある

配偶者が離婚してくれない理由として考えられることは、配偶者があなたのことを愛しているからです。

この場合、配偶者はあなたから「離婚してほしい」という言葉が出るとは予想していなかった可能性が高いといえるでしょう。そのため、あなたが思っている離婚理由も、配偶者にとっては身に覚えのない場合が考えられます。

2.夫婦関係を修復できると思っている

配偶者が抱く理由の2つ目は、配偶者があなたとの関係を「話し合えば修復できる」と思っているからです。そのため、あなたの離婚意志も時間が経てば落ち着くと思われている可能性があります。

このような場合、配偶者はあなたからの離婚請求をさほど重大に思っておらず、冷静になることを促されることもあるでしょう。

3.離婚するほどではないと思っている

配偶者が抱く理由の3つ目は、あなたが話した離婚原因に対して、配偶者が「そんなことか」と思っているからです。たとえあなたが配偶者を必死に説得しようと試みても「どの家庭にもあるただの不満」とされ、離婚理由にならないと考えられている可能性があります。

配偶者はあなたからの離婚請求を「時間とともにいずれ落ち着くだろう」と思っているケースがほとんどです。

4.離婚するとあなたの思い通りになる気がして嫌

配偶者が抱く理由の4つ目は、離婚に同意することであなたの思い通りになるのが嫌だと思っているパターンです。「負けた感がある」として、配偶者のなかでもプライドが高い人に見られる傾向です。

この場合、あなたと離婚することで「自分には損しかない」と思っている可能性があります。夫婦関係を修復したいというより、夫婦のパワーバランスに執着した考えによる離婚拒否であると考えられます。

5.離婚後あなたが別の人と一緒になるのが許せない

配偶者が抱く理由の5つ目は、あなたが不倫している場合に起こりうるパターンです。配偶者と離婚後、あなたが浮気相手と再婚するつもりであることが受け入れられず、不貞行為そのものが許せないと思っている可能性があります。

もし裁判になった場合、日本の法律では不貞行為をした者からの離婚請求は認められにくいのが事実です。それでもなお、あなたが配偶者との離婚を望むのであれば、不貞行為以外の離婚理由を検討したうえで、配偶者へ離婚を切り出すのが賢明といえるでしょう。

6.離婚後の生活が不安

配偶者が抱く理由の6つ目は、離婚後の経済面で不安があり、離婚したくないと考えているパターンです。特に配偶者が専業主婦である際に起こりやすいケースといえます。

離婚後の配偶者は、たとえ慰謝料や財産分与で一時的にお金を得られるとしても、生活を考えると働かざるを得ない状況に置かれることがほとんどです。自身で生計を立てることに不安を抱いているため、離婚してくれない可能性があります。

7.子どもの心配

配偶者が抱く理由の7つ目は、夫婦の間にできた子どもの将来を考えて離婚に応じないケースです。特に子どもが小さい場合は、子育てする環境・心理面・金銭的負担を理由に離婚したがらない人が多いといえるでしょう。

現代ではひとり親家庭への支援は充実してきていますが、育児の大変さや両親が存在することの大切さを考え、子どもが大きくなるまでは離婚しないという考えが根強いようです。

8.世間体が気になる

配偶者が抱く理由の8つ目は、社会的な体裁を気にして離婚してくれないケースです。配偶者が女性だと、名字が変わることで周囲から注目されたり、子どもが学校で噂されたりして、精神的負担を強いられる可能性があります。

その他、両親や親族から口出しされるなど、肩身の狭い思いをするのが苦痛だと考え離婚に至らないといえるでしょう。世間体を考えて離婚を思いとどまるということは、まだまだ離婚への偏見があるということを示しています。

配偶者が離婚してくれない理由を8つ挙げましたが、あなたの配偶者が思う理由は一つとは限りません。配偶者から「離婚したくない」と言われた場合、その言い分にしっかり耳を傾け、理由を把握したうえで対策を練ることが、スムーズに離婚までたどり着ける方法といえるでしょう。

離婚してくれない配偶者と離婚するための3つの手順

あなたがどんなに配偶者を説得しても離婚してくれないとき、どのような手順を踏めば離婚までたどり着けるのでしょうか。配偶者との離婚手続きに備えるためにも、夫婦の離婚で一般的に行われる3つの手順について説明します。

1.離婚協議

「離婚協議」とは、配偶者と話し合うことで離婚の同意を得る方法を指します。夫婦のどちらかが離婚を切り出した場合、かならず最初に行われるのが離婚協議です。

夫婦で離婚について協議する場合、配偶者が離婚に納得してくれるよう、粘り強く説得することが大切です。意見がぶつかり合って話し合いにならない場合は、お互いが冷静になれるような方法も検討していきましょう。

2.離婚調停

「離婚調停」とは、家庭裁判所で行う話し合いのことを指します。最初におこなう離婚協議が上手くいかなかった場合、裁判官1人と調停委員2人が夫婦の間に入って話し合いを調整してくれます。双方同意のためには第三者の手を借りることも必要という考えから、このような制度が設けられているのです。

基本的に調停委員は夫婦それぞれの言い分をうまくかみ砕きながら話を進めますが、時には仲を取り持つ姿勢を見せる可能性もあるでしょう。あなたが本当に配偶者と離婚したいなら、その意志をしっかり示すよう心がけてください。

【参考記事】夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所

3.離婚訴訟

「離婚訴訟」とは、離婚を巡る裁判のことです。前述の離婚調停でもなお離婚が解決しない場合、離婚訴訟で決着をつける必要が出てきます。

離婚手続きは、ここまでくると単なる話し合いではなく、証拠に基づく離婚の可否を客観的視点で判断してもらうことになります。どんなに配偶者が離婚を拒否していたとしても、民法第770条で離婚原因と定められた『法定離婚事由』に該当すれば、離婚が認められる可能性が高いといえるでしょう。

【参考記事】離婚|裁判所

このように、あなたが離婚手順を段階的に進めることで、最初は離婚を拒否していた配偶者が同意してくれる可能性が出てきます。しかし、何度話し合いを重ねても、配偶者が断固として離婚に同意しない姿勢を見せた場合、最終的には裁判による判決を仰ぐほか残された手段はありません。

ここからは、前述で挙げた3つの手順における具体的な進め方と、配偶者を離婚同意に導く方法について詳しく説明していきます。

離婚協議|離婚してくれない配偶者と話し合いで決着をつけるには?

配偶者に離婚を切り出した際、最初の話し合いで離婚を解決させたいと思う人は多いのではないでしょうか。離婚協議は配偶者の気持ちが冷めやらぬ状態でおこなうケースもあり、やみくもに話を進めるだけでは、配偶者の気持ちをヒートアップさせてしまう可能性があります。

まずは、夫婦の離婚協議において配偶者を離婚合意に導くための方法を紹介します。

話し合いは冷静に

大前提として、夫婦間の話し合いは冷静さを保ち続けることが大切です。お互いが感情的になるのが一番危険で、思ってもいない言葉を口にしてしまったり、あなたが不利益にはたらく行為をおこなってしまったりする恐れがあります。

そうなれば、配偶者から「不満が募った勢いだけで離婚を考えている」と誤解される可能性も出てくるでしょう。このような状態では、配偶者の言い分や離婚に対する真意を探るどころか、お互いがヒートアップして話し合いにならないことも考えられます。

離婚協議をスムーズに進めるためには、互いに冷静を保ちつつ、双方の意見と向き合える環境づくりを図ることが大切です。

離婚後の生活資金について現実的なプランを提示する

もし配偶者が離婚後の生活について不安を抱いているなら、経済的に安心できるようなプランを提示することで配偶者を離婚同意へ導けます。

例としては、慰謝料、財産分与、養育費、解決金などが挙げられますが、一時的な支払いのみでは配偶者の不安を取り除くことが難しいと考えられるでしょう。特に子どもの養育費といった将来を保障するものであれば、支払い継続を意思表示するのが有効だといえます。学費等の負担まで約束できればなお説得しやすくなるでしょう。

さらに、協議離婚合意書を公正証書として残しておけば、配偶者の不安を解消するとともに離婚の同意が得られる一つの方法になる可能性が出てくるでしょう。

子どもの親権や養育費を明確にする

夫婦に子どもがいる場合、離婚後どちらが親権者として養育するのか離婚協議で明確にしておかなければいけません。それに伴う養育費や生活費の支払いに関してもしっかり決める必要があり、もし金額面で不安があれば、配偶者は離婚に同意してくれません。

また、そもそも片親であることが子どもに悪影響を及ぼすと考えている可能性もあり、そのような考えは無くしてもらうよう説得しなければいけません。

子どもがいる場合の離婚は、子どもの周囲を取り巻く環境の変化が伴うため、通常の離婚よりもデリケートであるケースが多いです。配偶者の意向を汲みつつ、慎重に協議していくことで納得が得られる可能性が高まります。

別居を提案する

もし配偶者が頑なに離婚を拒否したり会話に応じなかったりする場合は、別居して夫婦の距離をおくことで、配偶者が離婚を現実問題として考えてくれる可能性があります。

別居はこちらの離婚に対する意志の固さを伝えられると同時に、別居状態が長期化すれば法律上の離婚原因として認められるケースもあり、優位にはたらく行動の一つです。ただし、無理な別居や配偶者の同意なしに家出する行為は、逆に『悪意の遺棄』として扱われる可能性も出てきます。

話し合いで解決するメリットを伝える

離婚協議を進めるなかで、もし話し合いで離婚が解決しなければ調停や訴訟を考えている旨を配偶者へ伝えておきましょう。そうすることで、配偶者も条件によっては離婚に同意してくれる可能性が出てきます。

世間的に見た場合、離婚調停や離婚訴訟はいわゆる「泥沼離婚」と判断されがちな部分があります。周囲にありもしない噂を流されたり、世間体に響いたりする可能性を伝え、話し合いで終わらせておくメリットとともに説得するのがおすすめです。

離婚協議中は、とにかく冷静な姿勢で、配偶者が離婚を現実問題として考えてくれるよう努めるのが大切です。

もし夫婦のみだと話し合いが上手くいかないのであれば、第三者の手を借りて話し合いを円滑に進めるのも一つの方法です。その場合、身内にお願いするのだけは避けましょう。

一方の話に肩入れするようなことがあっては、一向に話がまとまらないまま離婚協議が長期化する恐れが出てきます。専門機関のカウンセラーや弁護士に話を委ねるのがおすすめです。

離婚調停|離婚してくれない・条件がまとまらない場合は離婚調停へ

離婚について協議を重ねた結果、配偶者からの離婚同意が得られなかった場合、次なる解決方法は離婚調停へ進むことです。夫婦間ではまとまらなかった話も、裁判官や調停委員の客観的意見を交えると離婚合意に至る可能性があります。

ここからは、離婚調停を進めるうえで把握しておきたい基本の流れや費用、離婚調停を有利に進める方法について説明します。

離婚調停の流れと費用

離婚調停を申し立てる場合、以下の流れに沿って調停が開かれます。

|

離婚調停は、基本的に離婚を希望する者が、最寄りの家庭裁判所へ調停を申し立てることで開始されます。

離婚調停を開くためにかかる費用は、3,000円程度です。また、調停開始から終了までにかかる期間は、4か月から1年程度と思っておくと良いでしょう。とはいえ夫婦の条件がまとまらなければ、長期化することが予測されます。

離婚調停をスムーズに進めるには、お互いの離婚合意が得られるよう入念な事前準備が必要ということです。

離婚調停をスムーズに進めて配偶者から離婚合意を得る方法

離婚調停をいかにスムーズに終えられるかは、あなたの入念な準備と進め方次第です。離婚調停を長期化させることなく、配偶者から合意を得る方法について詳しく見ていきます。

調停に向けて入念に準備する

離婚調停をスムーズに進めるためには、夫婦の婚姻関係を継続することが難しいとする証拠と陳述書が必要となります。あなたの「離婚したい」という思いを叶えられるかどうかは、それらの事前準備をいかに入念におこなえるかがカギです。

もし、配偶者の主張がわかっているのであれば、主張に対するあなたの言い分や要望、疑問を正しく論理的に伝えられるよう回答を用意しておくのも一つの策です。調停委員にあなたの気持ちを理解してもらい、離婚に対する共感を得るためにも、計画的に準備しておきましょう。

配偶者に譲歩する姿勢を見せる

あなたがいくら配偶者との離婚を望んだとしても、すべての物事を思い通りに進めることは難しいことです。ときには配偶者の言い分を受け止め、可能なところでは譲歩する姿勢を見せることも必要であることを念頭に置いておきましょう。

例えば、子どもの親権と養育費、財産分与は譲れないけれど、慰謝料は減額もしくは免除しても構わないなど、あなたの出方次第では配偶者も離婚と向き合う様子を見せ始めるかもしれません。

場合によっては弁護士をつける

どんなにあなたが事前準備をしっかりしていても、調停当日は予想外の展開で話し合いが進んでいくことも考えられます。「うまく伝えられなかった」と後悔するのであれば、最初から弁護士をつけておくのも一つの方法です。

弁護士の協力が得られれば、事前準備も万全であなたの言い分を配偶者へ明確に伝えられることでしょう。また、調停委員や配偶者の納得も得られやすく、弁護士をつけることでのメリットには大きなものがあります。

ただし、弁護士費用は決して安くないことを理解したうえで検討してみてください。

離婚調停は夫婦間の合意形成を図る場です。夫婦が徹底的に争う姿勢でいては、一向に話が進まないまま時間だけが過ぎていく可能性もあります。

また、調停で決着が付かなければ、次に待ち受けているのは裁判です。裁判になると長期戦になることが予想されるため、そのような事態を避けるためにも、調停の段階で根拠のある回答を論理的に展開できるよう準備しておきましょう。

裁判離婚|離婚してくれない配偶者への最終手段には裁判離婚

離婚調停で配偶者が離婚してくれなかった場合、最終手段として裁判を起こして離婚に踏み切る必要があります。

今まで協議や調停でおこなってきた合意形成は異なり、裁判での争点は「法定離婚事由」の有無です。夫婦間の言い分や証拠をもとにし、最終的には裁判官が離婚の可否を判決として言い渡すこととなります。

裁判離婚の具体的な流れや費用について押さえておきましょう。

離婚裁判の流れと費用

離婚裁判は、基本的に離婚を希望する者が最寄りの家庭裁判所へ申し立てます。ここまでは前述の調停と同様です。

そのあとの流れは、以下のとおりです。

|

離婚裁判にかかる期間はさまざまですが、裁判所が公表している2012年~2021年におこなわれた離婚裁判の平均審理期間を見ると、10年間の平均は約15.1か月です。このうち夫婦のどちらかが裁判を欠席したため、裁判が早期終了になったケースをのぞくと、平均17.4か月であることがわかります。

【参考記事】人事訴訟事件の概況―令和3年1月~12月―|裁判所

上記はあくまでも目安となりますが、離婚裁判には約1~2年かかると思っておくのが良いでしょう。

また、離婚裁判にかかる費用は、収入印紙代と郵便切手代、弁護士費用です。それぞれ離婚裁判でどのような内容を争うのかによって金額が異なります。

収入印紙代

収入印紙代は、請求する内容によって金額が異なります。おおよその金額は以下のとおりですが、訴状を提出する家庭裁判所へ確認しておきましょう。

|

郵便切手代

郵便切手代は裁判所によって異なりますが、7,000円程度と思っておくのが良いでしょう。

弁護士費用

弁護士費用は各事務所によって異なりますが、弁護士に依頼するための「着手金」と、解決の報酬として支払う「報酬金」が必要で、合計で数十万円かかることが予想されます。

その他、弁護士が裁判所へ行くために日当が求められたり、離婚以外に財産分与や慰謝料、親権、養育費を争論するとなればプラス費用が生じたりするなど、場合によっては弁護士費用が高額になることも理解しておかなければいけません。

離婚してくれない配偶者との離婚が認められる「法定離婚事由」とは

配偶者が離婚に合意してくれなくても、離婚原因に民法第770条で定められる『法定離婚事由』が該当していれば、強制的に離婚が認められるケースがあります。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:民法第770条|e-Gov法令検索

1.不貞行為

「不貞行為」とは、俗にいう「不倫・浮気」のことであり、配偶者以外の人と性的行為におよぶことです。そもそも配偶者以外の人と肉体関係をもつことは、他方配偶者に対する重大な裏切り行為とされており、裁判所ではそのような裏切りは離婚理由として認められます。

もし配偶者があなた以外の誰かと肉体関係をもったことが立証できれば、法定離婚事由に該当するため裁判で離婚が容認される確率が高くなります。そうするためにも、配偶者の不貞行為が事実であると確認できる証拠収集に努めましょう。

2.悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、婚姻生活において夫婦の義務がおこなわれていないことを指します。例えば、配偶者が生活費を一切渡してくれない、家事や子育てを放棄して長期間家出するなどです。

第三者から見て、婚姻関係が破綻していると思われる事情があれば、裁判で離婚を容認してもらいやすくなります。

3.3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」とは、配偶者が3年以上にわたり音信不通で居場所がわからず、生死の確認がとれないケースを指します。この場合、単なる所在不明というだけでは離婚事由として認められず、警察署への捜索願や各方面への聞き込み調査をした事実が必要です。

裁判で立証する際は、捜索届や聞き込み調査先からの陳述書の提出が求められます。

4.回復が見込めない強度の精神病

「回復が見込めない強度精神病」とは、配偶者が重度の疾患をもっており回復が見込めない状態を指します。

ただし、このような状態の配偶者を「有責」にできる確率は低く、配偶者に対する将来的な援助をあなたが約束できる場合に、離婚を容認してもらえる可能性があるといえるでしょう。また、配偶者の重度疾患を証明する必要もあり、主治医からの診断書が求められます。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、第三者から見て「夫婦関係の継続が不可能」とされるほどの事由がある場合、離婚が認められます。

夫婦関係を継続しがたい重大な事由にあたる内容としては、モラハラやDV、薬物依存、セックスレスなどであって、特に強度のものが挙げられます。

このように、裁判では客観的な視点によって離婚の可否が争われます。また、どのような事由に対してもかならず「証拠」が求められるため、配偶者と離婚したいと思うなら早い段階から証拠類を周到に準備しておくのが良いといえるでしょう。

もし裁判で離婚が認められなかった場合「判決不服」として、控訴を申し立てることが可能となります。しかし、そのあとに続く裁判では和解を打診されるケースが多いため、控訴にかかる費用や期間が無駄に終わる可能性も否めません。

まとめ|離婚してくれないと悩む前に専門弁護士へ相談を

配偶者が離婚してくれないのには何か理由があることがほとんどです。その理由に対してどのような策を打てば配偶者が離婚に同意してくれるのか、1人で悩んでいても解決には至りません。それどころか、状況が悪化してますます離婚できなくなる可能性もあります。

離婚問題で悩む人は、早期解決を図るために専門弁護士へ相談するのがおすすめです。

弁護士のサポートが得られれば、配偶者との離婚を有利に進めるための支援以外に、難しい法的手続きに関してもスムーズに誘導してくれます。早い段階であれば証拠収集についても助言をもらいながら水面下で準備を進められることでしょう。配偶者との離婚実現に向けて一緒に動いてくれるため、精神的にも楽になれます。

配偶者が離婚してくれないと悩む前に、まずは簡単な相談からスタートしてみませんか。

結論からいうと、相手が離婚してくれない場合は弁護士に相談することで解決できる可能性があります。

離婚問題を弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

- 法的観点から的確なアドバイスがもらえる

- 慰謝料を請求できるか判断してもらえる

- 弁護士に依頼すべきか判断できる

- 依頼した場合の弁護士費用を教えてもらえる

- 精神的に少し楽になる

当サイトでは、離婚問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。