盗撮事件について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。ベンナビ刑事事件では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

盗撮をしたり警察から盗撮の容疑をかけられたりした場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

刑事事件では勾留(身柄拘束)までの時間が限られているため、どれだけ早く弁護士に相談するかが大きなポイントになるのです。

本記事では、盗撮事件の弁護を依頼した場合の相場やサポート内容などを解説します。

罰金や懲役などの刑罰についても解説していますので参考にしてください。

全国から盗撮事件に強い弁護士が探せるおすすめのサイト

ベンナビ刑事事件

ベンナビ刑事事件は、盗撮などの刑事事件に特化した弁護士を探せるサイトです。

地域別に検索可能で、自宅や職場の近くの弁護士を簡単に見つけられるのが大きな特徴です。各法律事務所の住所や電話番号、相談方法(面談、電話、メール、LINE、オンライン)、休日・夜間対応の可否、弁護士費用、解決事例など詳細情報が充実しています。

盗撮事件においては迅速な対応が重要ですが、このサイトでは即日対応可能な弁護士も多く掲載されており、逮捕阻止や早期釈放、不起訴処分獲得などの実績も豊富です。

また依頼者の秘密保持にも配慮されており、盗撮問題で悩んでいる方が安心して相談できる環境を提供しています。

公式サイト:https://keiji-pro.com/

日本弁護士連合会

日本全国の弁護士が所属する法的組織です。人権擁護や司法制度改善を目的に活動し、弁護士業務の指導・監督を行っています。

日弁連が運営する「ひまわりサーチ」では、分野別に弁護士情報を検索でき、「ひまわり相談ネット」や「ひまわりお悩み110番」では法律相談センターへの予約が可能です。

ただし、日弁連自体は直接的な法律相談を行うわけではなく、各地域の弁護士会が運営する法律相談センターを案内・予約する窓口となっています。

盗撮事件についても専門的な弁護士を探せますが、具体的な事件対応は各地の法律相談センターや個別の法律事務所で行う形となります。

参考:https://www.nichibenren.or.jp/

法テラス

国が設立した公的機関であり、経済的に余裕がない方でも法律相談や弁護士費用の援助を受けられる仕組みがあります。

犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)では、盗撮被害に遭った方が無料で相談できる窓口を提供しており、経験豊富な職員が事情聴取を行い、必要に応じて適切な支援機関や専門的知識を持つ弁護士を紹介します。

また資産要件を満たせば無料で弁護士相談が可能であり、さらに弁護士費用の立て替え制度も利用できます。経済的理由から法律相談を躊躇している方にとって非常に有益なサービスです。

参考:https://www.houterasu.or.jp/

弁護士ドットコム

日本最大級の法律ポータルサイトであり、多数の登録弁護士から自分に合った専門家を探すことができます。

盗撮など刑事事件に強い弁護士も多数登録されており、それぞれのプロフィールや実績・評価など詳細情報から比較検討できます。

また初回無料相談対応の有無や料金体系も明記されているため、自分に最適な弁護士選びが容易です。さらに匿名で質問できる掲示板形式のQ&Aコーナーもあり、自分と似たケースへの回答例を見ることもできます。

全国規模で幅広く対応可能なため、多様な選択肢から最適な弁護士を選べます。

ココナラ法律相談

オンライン型の法律相談プラットフォームであり、「盗撮・のぞき」に強い刑事事件専門の弁護士を全国から探せます。

各弁護士についてプロフィール情報や費用体系・得意分野など詳細情報が掲載されており、自分に合った専門家を選びやすくなっています。

また初回無料相談対応可能かどうかや夜間・休日対応可否なども確認できるため、自身の状況に合った最適な選択肢を見つけられます。カード払いにも対応しているため手軽さと利便性にも優れています。

盗撮事件を弁護士に相談・依頼するメリット

釈放を早められたり、実名報道を免れたりする可能性もあるのです。

被害者との示談交渉が自身でおこなうよりもスムーズになりやすく、早期に解決できれば、勤め先や近所の人などに知られることなく解決できるかもしれません。

盗撮事件を起こして有罪となる場合でも、適切な弁護活動の結果として減刑できる可能性が上がり、執行猶予がついて実刑を免れる可能性もあります。

弁護士は弁護士会に紹介を依頼しなくても、弁護士を検索できるポータルサイトを利用すれば簡単に探すことができます。

こうしたポータルサイトなら自分が住んでいる地域で、盗撮事件の弁護に注力している弁護士を迅速に見つけられるでしょう。

弁護士事務所の中には年中無休で24時間いつでも相談できたり、電話やメール、LINEで相談できたりする事務所もあるので、依頼先を決めるときの参考にしてください。

盗撮事件を望む形で完結させるためにも、刑事事件を得意とする弁護士に相談するとよいでしょう。

盗撮事件に強い弁護士の選び方と3つのポイント

電話は弁護士に相談しやすい手段です。相談する弁護士を選ぶポイントを3つ解説します。

迅速に対応してくれるか

相談した弁護士の対応速度は、弁護士選びの大きなポイントです。弁護士の対応が速ければ、勾留される前に釈放される可能性があります。

初動の速さは、盗撮事件の解決を早められる重要なポイントです。動きが遅いと後手に回りやすく、対応できる範囲も阻まってきます。

一刻も早い対応が望まれますので、できれば依頼したその日に接見できる弁護士を選ぶとよいでしょう。

盗撮事件の実績が豊富か

弁護士は、それぞれ得意分野があります。

日本は法治国家であり、さまざまな法律があるため、すべての法律に精通している弁護士はそこまで多くありません。

案件の内容によって弁護士も得手不得手があるため、まず刑事事件を主に扱っている弁護士事務所を探しましょう。

その中から盗撮事件を扱った経験のある弁護士に、受け持った盗撮事件の経験を聞きます。

具体的には盗撮事件の取扱事件数や不起訴となった割合、有罪であっても執行猶予がついたかどうかなどを確認するとよいでしょう。

証拠収集と証拠の評価能力

盗撮事件では証拠が重要な役割を果たします。

弁護士がどれだけ証拠を適切に収集し、その証拠が裁判で有効かどうかを評価する能力が重要です。

つまり、盗撮事件のように証拠が直接的に結果に影響を与えるケースでは、弁護士が証拠収集やその評価を適切に行うことが、最終的な判決に大きく影響します。

証拠の収集方法やその適法性を理解し、検察側の証拠と対抗するためにどのような証拠を提示すべきかを判断できる弁護士は、事件の展開を有利に導く可能性が高くなるといえます。

盗撮事件の弁護を相談した場合の弁護士費用相場・内訳

弁護士に依頼する相場は逮捕、勾留されているケースだと、概ね40万円からです。

逮捕・勾留されていないケースでは30万円程度を設定している事務所が多いようですが、どちらも依頼する弁護士事務所の料金体系によって異なるため、事前の確認が必要となります。

無料の電話相談などを活用して目安を確認しておきましょう。

相談料

相談料は、弁護士に相談する料金です。

電話相談も含めて、無料相談を受けている弁護士事務所が増えているのが特徴となっています。

相場は30分まで無料もしくは5,000円です。

着手金

着手金は、弁護士が案件の処理に取り掛かるために必要な費用です。

弁護活動の成否にかかわらず発生し、基本的に返金されません。

盗撮事件での着手金相場は、否認や逮捕などによって異なりますが、20万円から80万円程度です。

日当

日当は、弁護士の接見や被害者との示談交渉など、弁護士事務所以外で活動する場合に発生する費用です。

着手金に含まれている場合もあるため、電話相談などの際に確認しておきましょう。

1回あたり3万円から5万円程度が相場です。

成功報酬

成功報酬は、弁護士による弁護活動の結果、不起訴や執行猶予付きの判決を得る際に発生する費用です。

目的によって金額が変わる特徴があります。

盗撮事件であれば、成果に応じてではありますが、30万円程度としている事務所が多いようです。

盗撮事件で弁護士がおこなうサポートとは

盗撮事件を起こしたり、容疑をかけられたりした場合には、いち早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士に相談することで、釈放されるケースや事件が早期に解決するなどのメリットがあります。

ここでは、盗撮事件の解決を弁護士に依頼した場合に受けられるサポートについて解説します。

盗撮の被害者と示談交渉をおこなう

弁護士に盗撮事件の解決を依頼した場合、被害者と示談交渉をおこなうことが多いでしょう。

示談成立は、早期釈放への大きな一歩です。

示談が成立すれば処罰を与える必要性も小さく、検察官が不起訴の判断をする可能性が高くなるのです。

ただし、盗撮事件の示談交渉を被疑者自身やその家族がおこなうことは非常に難しく、安易に示談交渉を開始すれば大きな禍根を残す可能性があります。

なぜなら盗撮の被害者は、加害者や被疑者本人との接触を拒むケースがほとんどだからです。

また、捜査機関が被害者の身元情報を教えてくれることはありえませんし、加害者の家族であってもそれは同じです。

この点、弁護士であれば検察官をつうじて示談を申し入れることは容易ですし、被害者としても加害者自身と話をしなくてよいのであれば、「話だけは聞いてみよう」と交渉のテーブルについてくれることもあるでしょう。

また、当事者が直接話をする場合、どうしても感情的になりがちですが、交渉をおこなうのが弁護士であれば、第三者の立場で客観的に協議を進めることができます。

盗撮事件をはじめ、刑事事件の経験が豊富で交渉力にたけている弁護士であれば、双方が納得できるように示談を進められるでしょう。

法的知識を駆使して、依頼者に有効な示談書作成ができるように努めてもらえます。

なお、盗撮事件に限らず、示談金は、弁護士費用とは別に支払う必要があるため、注意が必要となります。

警察へ自首する際に同行する

弁護士に盗撮事件の解決を依頼すれば、警察へ自首する際に同行してくれます。

盗撮をしてしまったものの、捜査機関に被疑者として認知されていない場合には、自首することにより刑が軽減されます。

自首とは、犯罪が捜査機関に発覚していない段階で犯人自身が犯罪を犯した旨を申告することをいいます。

被疑者が自主的に罪を犯したことを警察に告げることで、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いとみなされ、結果として逮捕・勾留を免れる可能性が高まります。

また、自首することにより、犯行について深く反省しているとみなされる場合もあり、こうしたケースでは処分や刑が軽くなることも珍しくありません。

弁護士が同行することで、逃亡の恐れがなく、反省している旨を的確に伝えられるのもポイントです。

再犯の場合でも不起訴を目指して活動する

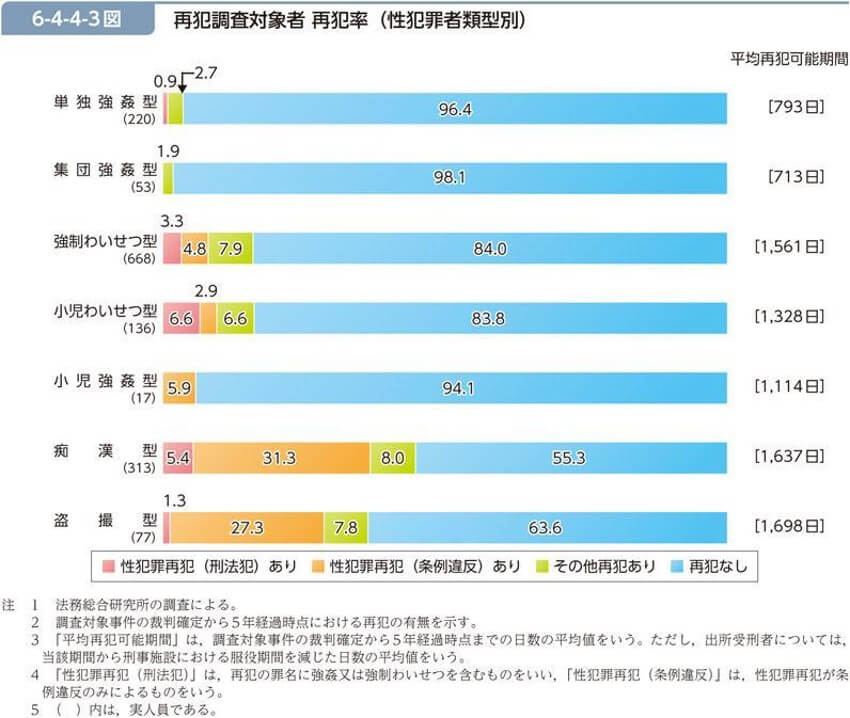

犯罪白書では盗撮を性犯罪に分類しています。

盗撮事件の再犯率は高く、刑法犯は1.3%・条例違反では27.3%も再度盗撮事件を起こしているのです。

盗撮の再犯で検挙され刑事裁判にかけられると、初犯よりも重い刑となります。

再犯の場合は、一般的に不起訴処分を獲得することは難しくなりますが、依頼を受けた弁護士としては不起訴を目指して活動します。

弁護活動としては専門の医療機関を受診させ、被疑者本人にカウンセリングを受けさせることが考えられます。

場合によっては投薬治療も促し、適切な治療を受けていることを検察に証明し、再犯防止に向けて努力していることをアピールするのです。

その他、日常生活の環境を整えたり(正業を得て規則正しい生活を送る、身元引受人が生活態度を監督する等)検察官に対し、刑事処分を課さなくても更生できることを示し不起訴獲得を目指します。

容疑者の無実を主張する

盗撮の罪を犯していないにもかかわらず嫌疑をかけられるケースもあるかもしれません。

こうした場合に、弁護士は容疑者である依頼人の無実を主張します。

無実で検挙された場合は、すぐに弁護士を呼んでください。

弁護士のアドバイスを受けるまでは、取り調べで黙秘していても問題ありません。

肝心なのは不利な供述調書を取られないことです。

取調官は、誘導したり問い詰めたりして、盗撮を認める供述を引き出そうとするケースがあります。

そのため自分で判断して無罪を主張しているうちに、不利な供述となっているケースも少なくありません。

弁護士と接見してアドバイスを受けてから、取り調べを受ければこうしたリスクも少なくなります。

被疑者はいつでも弁護士を呼べることを認識しておきましょう。

弁護士に相談する前に|そもそも盗撮とは

盗撮とは、撮影しようとする人の了承を得ず、勝手に撮影することです。

盗撮が犯罪である法的根拠は、各都道府県の「迷惑防止条例」と「軽犯罪法第1条23号」になります。

被写体が18歳未満であった場合は、「児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって犯罪とされます。

また、盗撮目的で個人宅や建造物に無断侵入した場合は、刑法第130条前段の「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に問われるルールです。

迷惑防止条例は、公共の場所での盗撮を禁止しています。

迷惑防止条例でいう公共の場所とはだれもが自由に出入りでき、利用できる場所のことです。

公園や道路、遊歩道、駅などであり、民間施設であるスーパーマーケットや百貨店、飲食店、洋服店なども含まれます。

軽犯罪法第1条23号は、「窃視の罪」が問われます。

学校の更衣室での盗撮や会社内のトイレで従業員を盗撮した場合などです。

公共の場所でなくても盗撮をすれば罪は免れません。

盗撮で問われる可能性がある罪とは

盗撮はおこなわれた場所や条件によって問われる罪が変わります。

一般的には、各都道府県が定める迷惑防止条例や、軽犯罪法違反、住居侵入罪・建造物侵入罪いずれかの罪に問われるのです。

ここでは、どのような盗撮行為が、どの罪に問われるのかを解説します。

迷惑防止条例違反

公共の場所での盗撮を罪に問う条例です。

公共の場所とは誰でも自由に出入りでき、利用できる場所のことをさします。

公園や駅、列車内、スーパーマーケットなどが代表的な公共の場所です。

迷惑防止条例の適用は被疑者の住所地ではなく、盗撮をおこなった場所の都道府県が定める条例が適用されます。

都道府県によって条例の内容が異なるため確認が必要です。

再犯や盗撮が常習化している場合は、より罪が重くなる傾向となっています。

軽犯罪法違反

迷惑防止条例の多くは公共の場所での盗撮行為が適用範囲ですが、盗撮の適用範囲となっていない場所での盗撮は軽犯罪法違反に問われます。

たとえば、更衣室や私有地などでの撮影は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。

住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮行為をおこなう目的で、他者の住居や建物などに侵入した場合に問われる罪です。

代表的な例は、被害者の自宅や学校への侵入ですが、盗撮目的のカメラを仕掛けるための侵入も同罪となります。

盗撮の罰則とは

盗撮の罰則について、法律や条例を基に以下にまとめましたので参考にしてください。

| 盗撮違反に関する法律・条例 | 罰則 |

|---|---|

| 東京都の迷惑防止条例違反(通常) | 裁判により盗撮と判決が下った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 東京都の迷惑防止条例違反(常習) | 裁判により盗撮と判決が下った場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 軽犯罪法違反 | 拘留または過料拘留は30日未満の期間で刑務所などに拘留・過料は1,000円以上1万円以下の罰金 |

| 住居侵入罪・建造物侵入罪 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |

※迷惑防止条例違反は各都道府県が定める条例によって罰則の内容が異なるため、東京都を例としています。

盗撮の容疑をかけられた場合の流れとは

盗撮の容疑がかけられたからといって、誰もが逮捕されるわけではありません。

場合によっては、逮捕されない場合もあります。

ここでは、盗撮の容疑により「逮捕されたあと」「逮捕されなかった場合」に分けて、それぞれの流れを解説します。

盗撮で逮捕された後の流れ

盗撮で逮捕される場合は、その多くが現行犯です。

目撃者がいなくても、防犯カメラや交通系ICカード乗車券などから、犯人が割り出されて後日逮捕されるケースもあります。

逮捕後の流れは以下のようになります。

逮捕から検察まで

- 警察官から取り調べを受ける

- 逮捕後48時間以内に検察へ送致される

- 検察官から取り調べを受ける

- 勾留の必要性について判断される

- 勾留の必要がなければ釈放され、が必要ならば裁判所へ勾留請求が為される

勾留から裁判まで

- 勾留が決まれば10日間から最大20日間勾留される

- 勾留期間中に検察官が起訴か不起訴を決定する

- 起訴されれば引き続き勾留され、不起訴ならば釈放される

※被告人勾留の期間は原則2カ月だが、保釈請求が認められない限り1か月ごとに延長される - 裁判が結審するまで勾留が続く

- 判決内容により釈放されたり、刑事罰を課されたりする

起訴された場合であっても、略式裁判により罰金刑ですむケースも多くなっています。

しかし、再犯や余罪があれば正式裁判となる可能性が高くなる傾向です。

盗撮で逮捕されなかった場合の流れ

逮捕を免れ、在宅事件となる場合もあります。

在宅事件とは、逮捕されずに捜査されている事件を指します。

被疑者は、通常生活を送りながら、警察や検察の取り調べを受けます。

逮捕されない場合には、警察や検察から任意の取調べを受けたあと、検察官が起訴・不起訴の判断をおこないます。

初犯であれば、起訴されても略式裁判により罰金刑となる可能性が高いです。

しかし、前科や再犯、余罪がある場合は正式裁判となるケースが多くなっています。

また在宅事件は時間の制約がないため、起訴・不起訴の判断が下るまで2~3か月かかる場合も珍しくありません。

さいごに

盗撮の容疑をかけられたり、盗撮をしたりした場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

盗撮事件での示談は容易ではありませんが、弁護士に依頼すれば、示談や不起訴、減刑となる可能性が高まります。

弁護士を探すときは刑事事件に精通し、盗撮事件を解決した経験がある弁護士を探すことが重要です。

まずは無料の電話相談を利用することから始めましょう。