警察署に設置されている留置場(留置所)について、日常生活の中で気にする機会はほとんどありません。

しかし、もし大切な家族や知人が突然逮捕されてしまった場合には、「今どこにいるのか」「どのような環境で過ごしているのか」といった不安が真っ先に頭をよぎるはずです。

こういた不安を少しでも和らげるためには、留置所の基本的な仕組みや生活環境について、正しい情報を知っておくことが重要です。

本記事では、留置所の施設構造や部屋の様子、生活のルールや過ごし方など、留置所に関する基礎知識を丁寧に解説します。

万が一の事態に備える意味でも、ぜひ参考にしてください。

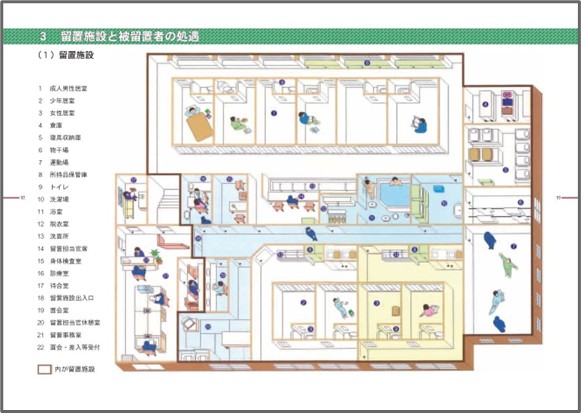

留置場(留置所)の施設・部屋のイメージ

留置場(留置所)とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するために、一時的に身柄を収容する施設をいいます。

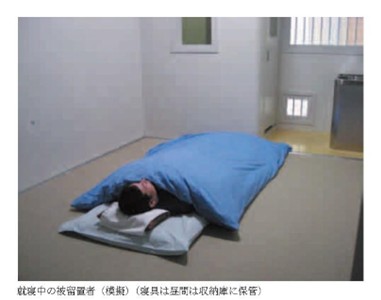

施設や部屋のイメージは以下のとおりです。

引用元:警察庁「警察の留置業務」

引用元:警察庁「警察の留置業務」

施設内は、基本的に個室や共同室に分かれており、部屋には布団やトイレが備え付けられています。

ただし、プライバシーはほとんどなく、基本的には警察官の監視下にあるため、精神的な負担も大きくなりがちです。

あくまでも、快適さよりも安全管理と秩序維持が最優先されている環境であることを理解しておきましょう。

留置場(留置所)の部屋の構造・設備などに関する基礎知識

ここでは、留置場の部屋の構造や設備などに関する基礎的な知識を紹介します。

1.四角い居室タイプが多くなっている

以前の留置場では、複数の部屋を中央から見渡せるように設計された「扇形」の配置が一般的でした。

扇形の配置は、警察官が一ヵ所から複数の居室を効率よく見張れるメリットがありましたが、被留置者のプライバシーへの配慮に欠ける面がありました。

そこで、現在では部屋を横に並べた「並列型」の構造が多くなっています。

また、各居室の前面には不透明な板が設置されており、警察官から常時監視されるわけではないため、一定のプライバシーも確保されています。

2.居室のトイレはボックスタイプが多い

居室内のトイレは、周囲を壁で囲ったボックス型が主流です。

これは、プライバシーに配慮しているためで、同じ部屋にいるほかの被留置者や職員の視線を気にせず、安心して用を足せる空間が確保されています。

3.床には畳やじゅうたんが敷かれている

留置場の居室には畳やじゅうたんが敷かれていることが多く、日本の生活様式に近い形で設計されています。

これは、日常的に畳や床の上で過ごすことに慣れている日本人にとって、できるだけ違和感のない生活環境を整えるための配慮です。

拘束されているとはいえ、人間らしい生活を送れるようにすることが重要視されています。

留置場(留置所)の施設・部屋での過ごし方

ここでは、留置場での過ごし方に関する基礎的な知識を紹介します。

1.時間割に従い規則正しい生活を送る必要がある

留置場では、決められた時間割に従って規則正しい生活を送る必要があります。

留置された直後、被留置者には「日課」と呼ばれる1日のスケジュールが伝えられます。

スケジュールの例は、以下のとおりです。

- 7時00分:起床

- 8時00分:朝食

- 12時00分:昼食

- 13時00分:運動

- 18時00分:夕食

- 21時00分:就寝

毎日同じリズムで行動することで、心の安定や健康維持にもつながることから、時間割に従うことはとても重要とされています。

留置場の規律は厳しいですが、居室内での読書やラジオの聴取は、ほかの人の迷惑にならない範囲で自由におこなえます。

無料の日刊新聞や備え付けの図書も利用でき、法律書や六法全書なども閲覧可能です。

2.管理栄養士などがチェックした食事が出される

留置施設で提供される食事は、管理栄養士が定期的に内容をチェックし、必要な栄養をしっかりと摂取できるように作られています。

食事の質も年々改善されており、健康的な内容になるよう努力が続けられています。

また、被留置者は支給される食事だけでなく、警察署によっては、自弁といってお弁当や出前、お菓子や牛乳、ヨーグルトなどの追加の食べ物を自費で購入することが可能です。

個人の好みに合わせて、ある程度は自由に食事内容を調整することができます。

3.1日30分程度の運動時間が設けられている

被留置者の健康を維持するために、平日には1日あたり30分間程度の運動時間が設けられています。

かつては運動時間中に喫煙ができましたが、現在は喫煙はできません。

4.入浴は週2回以上(5日に1回以上)できる

多くの警察署で、入浴は、夏場は原則として週に2回、冬場は週に1回はおこなうことができ、ある程度清潔な環境を維持できるよう配慮されています。

5.勾留決定後は面会がおこなえるようになる

勾留とは、逮捕後も引き続き身柄を拘束する手続きです。

裁判官が勾留の理由と必要性を認めた場合に決定されます。

被疑者が逮捕されたあとは、警察による取り調べがおこなわれ、原則として3日以内に勾留の可否が判断されます。

逮捕から勾留が決まるまでの間は、家族であっても面会は認められず、面会できるのは弁護士のみです。

しかし、勾留が決定される(通常は逮捕から4日目以降)と、勾留決定の際に、裁判官が接見禁止を付けない限り、家族や友人など一般の方でも面会が可能になります。

留置場(留置所)の部屋に関するよくある質問

ここでは、留置場に関するよくある質問をまとめました。

似たような疑問をお持ちの方は、ここで疑問を解消してください。

Q.留置場は1人部屋なのか?複数人部屋なのか?

留置施設では「雑居房」と呼ばれる部屋に収容されるのが通常で、1部屋あたり4〜6人が定員となっています。

ただし、事件が報道されて社会的な注目を集めている場合や、ほかの被留置者との間でトラブルを起こすおそれがあると判断された場合には、定員1名の「独居房」と呼ばれる部屋に入れられるときがあります。

Q.留置場の部屋に監視カメラが設置されているか?

被疑者のプライバシーや人権に配慮し、留置場の居室には監視カメラは設置されていないのが通常です。

ただし、自殺や自傷のおそれがあると判断された場合には、安全確保のために居室に監視カメラが設置されるときがあります。

Q.被疑者が女性の場合はどのような部屋に入るのか?

女性の被疑者や被告人は、男性とは別の区域に収容されます。

そのため、留置場内での生活や出入りの様子が男性に見られる心配はありません。

また、身体検査や入浴時の立ち合いには、必ず女性の警察官や職員が対応するなどの配慮がなされます。

さいごに|留置場(留置所)の部屋には最大で23日間入ることになる

逮捕された被疑者が留置場の部屋に入る期間は、基本的には最長23日間です。

しかし、これはあくまで「一つの事件に対する身柄拘束の上限」です。

別の事件で再逮捕・再勾留されると、再び最長23日間の拘束が繰り返される可能性もあります。

また、勾留期間が終わる前に検察官が起訴すれば、今度は被告人勾留が始まります。

勾留の場所は法務省が管轄する拘置所へ移されるのが一般的ですが、移送のタイミングや施設の空き状況などによっては、引き続き留置場で過ごすこともあります。

このような留置場の制度を理解し、万が一の事態に備えておきましょう。